学習活動の様子をお知らせします!

八二養の日々

令和4年度入学式

本校では、小学部18名、中学部29名の新入生を迎えました。

4月8日(金)10時から中学部の入学式が行われました。

本校からの進学者23名に、小学校から入学する6名が加わり、本校の中でも一番人数の多い学年になりました。

6年間で培った人間関係の中に、新たな個性が加わることで、生徒同士の多様な関わりが見られるのではないかと期待しています。

生徒会長の挨拶にあったように、困ったときはいつでも先輩を頼っていいです。

分からないときは遠慮なく聞いてみよう。自信がないときは先輩の姿をしっかり見てみよう。

必ず進むべき道が見えるはずです。

新入生の皆さんが楽しみにしている作業学習は大人になる第一歩を感じられるとてもやりがいのある学習です。働く楽しさ、仕事ぶりを評価してもらううれしさを存分に味わいながら成長してください。

中学部の式の後に、小学部入学式が行われました。

中学生の大きな体から比べると、確かに体は小さくかわいらしいのですが、入学に対する思いは同じなのだと思いました。

式が始まる前に、「そろそろ式が始まります。いすに座りましょう。」と呼び掛けたところ、それまで体育館を走り回っていた子が、お父さん、お母さんの隣のいすに座ったのです。なんて素晴らしい!

小学生になるんだという気持ちをしっかり持って入学してきたのだなと感心しました。

「全員、御起立ください。」の言葉にも御覧のとおり、しっかり応じて式に参加していました。

そんな立派な小学1年生の子供たち、保護者の皆さんが羨望の眼差しを向けたのは、6年生の代表の児童でした。

代表児童が壇上に上がると明らかに空気が変わったように感じました。

決して言葉にしていたわけではありませんが、私には「かっこいい!」という子供の声、「うちの子もああなるのかな。」という保護者の声が聞こえた気がしました。

小学部も、中学部も、よいお手本が近くにいてくれるのは有り難いことですね。

一歩一歩憧れの先輩に近づけるようがんばっていきましょう!

4月8日(金)10時から中学部の入学式が行われました。

本校からの進学者23名に、小学校から入学する6名が加わり、本校の中でも一番人数の多い学年になりました。

6年間で培った人間関係の中に、新たな個性が加わることで、生徒同士の多様な関わりが見られるのではないかと期待しています。

生徒会長の挨拶にあったように、困ったときはいつでも先輩を頼っていいです。

分からないときは遠慮なく聞いてみよう。自信がないときは先輩の姿をしっかり見てみよう。

必ず進むべき道が見えるはずです。

新入生の皆さんが楽しみにしている作業学習は大人になる第一歩を感じられるとてもやりがいのある学習です。働く楽しさ、仕事ぶりを評価してもらううれしさを存分に味わいながら成長してください。

中学部の式の後に、小学部入学式が行われました。

中学生の大きな体から比べると、確かに体は小さくかわいらしいのですが、入学に対する思いは同じなのだと思いました。

式が始まる前に、「そろそろ式が始まります。いすに座りましょう。」と呼び掛けたところ、それまで体育館を走り回っていた子が、お父さん、お母さんの隣のいすに座ったのです。なんて素晴らしい!

小学生になるんだという気持ちをしっかり持って入学してきたのだなと感心しました。

「全員、御起立ください。」の言葉にも御覧のとおり、しっかり応じて式に参加していました。

そんな立派な小学1年生の子供たち、保護者の皆さんが羨望の眼差しを向けたのは、6年生の代表の児童でした。

代表児童が壇上に上がると明らかに空気が変わったように感じました。

決して言葉にしていたわけではありませんが、私には「かっこいい!」という子供の声、「うちの子もああなるのかな。」という保護者の声が聞こえた気がしました。

小学部も、中学部も、よいお手本が近くにいてくれるのは有り難いことですね。

一歩一歩憧れの先輩に近づけるようがんばっていきましょう!

新任式・始業式で令和4年度スタート!

2週間程の春休みでした。

私は、子供がいない学校がさみしくて「早く始まらないかな。」とことあるごとに口にしていました(学校でも、家でも)。

すぐに始まることは分かっているのですが、何となく物足りない、張り合いがない感じに耐えられなくなってしまいます。

今日、玄関で子供たちを迎える先生たちを見ていて、みんな同じ気持ちなんだなということが分かりました。

子供たちを迎える先生たちは、

まず、目が違います。声のトーンが違います。そして、身のこなしが違います。

♪昼間のパパはちょっと違う♬(by忌野清志郎)という歌詞が口をついて出そうになるぐらい、光って見えました。

そんな先生たちに迎えられて、子供たちは安心して新しい環境になじんでいました。

新しい先生と一緒に新しい環境を確認する スクリーンに映る校長先生の話を聞く

各教室での新任式・始業式の様子を見て回ると、驚くほど落ち着いて、感心するほど立派な態度で参加しています。

前年の学習と家庭での生活の経験が確実に積み上がっているなあと思いました。

それぞれによい形で新しい1年のスタートを切ることが出来たと思います。

ある学級を訪ねると教室の後ろには教科書が用意されていました。

新しい教科書を使っての学習に期待が膨らみます。

今年はどんなことがあるだろう?どんなことを学び、成長できるだろう?

児童生徒の皆さん、一緒に着実な一歩を踏み出す1年にしていきましょう。

保護者の皆様、関係機関の皆様、今年度も変わらず、学校の教育活動への理解と協力をお願いします。

私は、子供がいない学校がさみしくて「早く始まらないかな。」とことあるごとに口にしていました(学校でも、家でも)。

すぐに始まることは分かっているのですが、何となく物足りない、張り合いがない感じに耐えられなくなってしまいます。

今日、玄関で子供たちを迎える先生たちを見ていて、みんな同じ気持ちなんだなということが分かりました。

子供たちを迎える先生たちは、

まず、目が違います。声のトーンが違います。そして、身のこなしが違います。

♪昼間のパパはちょっと違う♬(by忌野清志郎)という歌詞が口をついて出そうになるぐらい、光って見えました。

そんな先生たちに迎えられて、子供たちは安心して新しい環境になじんでいました。

新しい先生と一緒に新しい環境を確認する スクリーンに映る校長先生の話を聞く

各教室での新任式・始業式の様子を見て回ると、驚くほど落ち着いて、感心するほど立派な態度で参加しています。

前年の学習と家庭での生活の経験が確実に積み上がっているなあと思いました。

それぞれによい形で新しい1年のスタートを切ることが出来たと思います。

ある学級を訪ねると教室の後ろには教科書が用意されていました。

新しい教科書を使っての学習に期待が膨らみます。

今年はどんなことがあるだろう?どんなことを学び、成長できるだろう?

児童生徒の皆さん、一緒に着実な一歩を踏み出す1年にしていきましょう。

保護者の皆様、関係機関の皆様、今年度も変わらず、学校の教育活動への理解と協力をお願いします。

修了式・離任式

今日は、1年の学習の最終日でした。

修了式・離任式が行われました。

本来であれば、体育館で、各学年の代表児童生徒が校長先生から修了証書を受け取ったり、退職・異動する先生とお別れをしたりするのですが、感染防止対策として各学級でスライドを使って式を実施することとしました。

各学級では、担任の先生から児童生徒一人一人が修了証書を受け取っていました。

体育館でもらうという緊張感は味わえなかったかもしれませんが、一人一人の子供に合わせて丁寧に証書を渡している姿を見て、特別支援学校のよさが出ているなあと感じました。

ぎゅっと握り込んで持ってしまう子のためにクリアファイルに入れて手渡したり、証書の存在に気付きやすいように見やすい位置に提示し、手を伸ばして来るまで待ったり、何気ない瞬間ですが、先生たちが子供の力を生かそう、引き出そうとしている姿が見られました。

子供たちもそうした先生たちの思いに応えるようにしっかり証書を受け取っていました。

小学1年生は、1年前とは比べものにならないぐらいの落ち着きぶりでした。

小学4年生になると、体育館でやっていた証書の授与の仕方を覚えているのでしょう、あまりに立派な受け取り方に、私は思わずうなってしまいました。

中学生はもう私たちがやっているのとそう大きく違いはありません。どこに行っても大丈夫と思える態度でした。

小学部1年生から順に中学部まで見ていったのですが、1年という時の重みを感じる時間となりました。そして、もう一つ気付いたのが、体育館での授与の経験のある学年になるとイメージはより明確になり、もらい方も形になっているなあということです。

同じような経験であっても、経験の「場」がどのようであるかということも、大事な要素なのだということに気付きました。

令和4年度は、どんな1年になるのでしょう。

少しでも、子供たちの学びの場が充実出来るよう、がんばっていきたいと思います。

修了式・離任式が行われました。

本来であれば、体育館で、各学年の代表児童生徒が校長先生から修了証書を受け取ったり、退職・異動する先生とお別れをしたりするのですが、感染防止対策として各学級でスライドを使って式を実施することとしました。

各学級では、担任の先生から児童生徒一人一人が修了証書を受け取っていました。

体育館でもらうという緊張感は味わえなかったかもしれませんが、一人一人の子供に合わせて丁寧に証書を渡している姿を見て、特別支援学校のよさが出ているなあと感じました。

ぎゅっと握り込んで持ってしまう子のためにクリアファイルに入れて手渡したり、証書の存在に気付きやすいように見やすい位置に提示し、手を伸ばして来るまで待ったり、何気ない瞬間ですが、先生たちが子供の力を生かそう、引き出そうとしている姿が見られました。

子供たちもそうした先生たちの思いに応えるようにしっかり証書を受け取っていました。

小学1年生は、1年前とは比べものにならないぐらいの落ち着きぶりでした。

小学4年生になると、体育館でやっていた証書の授与の仕方を覚えているのでしょう、あまりに立派な受け取り方に、私は思わずうなってしまいました。

中学生はもう私たちがやっているのとそう大きく違いはありません。どこに行っても大丈夫と思える態度でした。

小学部1年生から順に中学部まで見ていったのですが、1年という時の重みを感じる時間となりました。そして、もう一つ気付いたのが、体育館での授与の経験のある学年になるとイメージはより明確になり、もらい方も形になっているなあということです。

同じような経験であっても、経験の「場」がどのようであるかということも、大事な要素なのだということに気付きました。

令和4年度は、どんな1年になるのでしょう。

少しでも、子供たちの学びの場が充実出来るよう、がんばっていきたいと思います。

卒業式

令和3年度卒業式が行われました。

コロナ禍でも、明るく、華やかに送り出したいという思いで、前日の準備の時に先生たちが玄関を彩ってくれました。

そして、体育館まで続く長い廊下は、小学部、中学部の在校生たちが作った飾りでいっぱいです。

卒業生とその保護者の皆さんも、廊下を歩きながら「かわいいね。」「上手だね~。」と言いながら、一つ一つよく見ていました。式には参加できなかったけど、在校生の皆さんの思いは十分に伝わったと思います。

今回の卒業式に向けて、先生たちは悩みながら準備を進めていました。歌うこと、大きな声で話すことが制限される状況の中で、子供たちの表現する機会をどのように用意するか・・・。動画を使ったり、歌に合わせて手話の表現を取り入れたり、卒業生の思いを皆さんに少しでも伝えたいという思いが私にもひしひしと伝わってきました。

そして今日。その思いは卒業生の思いと合わさってしっかり表れていました。

表現する機会が限られている分、一つ一つの手話など、一瞬一瞬に力を込めている様子が感じられました。私は、その一生懸命さに胸を打たれてしまいました。

(涙が出そうになるので、必死に司会進行のことだけを考えるようにして何とかこらえました。)

そして、一瞬にしっかり力を入れて頑張る気持ちがあれば、卒業後も安心だと思いました。

小学部卒業生の皆さん、新しい一歩に向けてしっかり力をためて準備しましょう。

中学部でも着実に一歩一歩進んでいけるよう、保護者の皆さんと協力しながら支えていきます。

中学部卒業生の皆さん、これからはすぐそばにはいられませんが、ずっと応援しています。

私は、皆さんのことを「自分の思いをしっかり伝えられる子供たち」「友達のことを考えられる子供たち」だと思ってずっと見てきました。そこに、中学部の3年間で「しっかり考えることができる子供たち」というイメージも加わりました。

慌てず、急がず、じっくり考え、友達や大人の声も聞きながら自分の道を進んでください。

卒業おめでとうございます。

大好きな担任の先生と一緒に

コロナ禍でも、明るく、華やかに送り出したいという思いで、前日の準備の時に先生たちが玄関を彩ってくれました。

そして、体育館まで続く長い廊下は、小学部、中学部の在校生たちが作った飾りでいっぱいです。

卒業生とその保護者の皆さんも、廊下を歩きながら「かわいいね。」「上手だね~。」と言いながら、一つ一つよく見ていました。式には参加できなかったけど、在校生の皆さんの思いは十分に伝わったと思います。

今回の卒業式に向けて、先生たちは悩みながら準備を進めていました。歌うこと、大きな声で話すことが制限される状況の中で、子供たちの表現する機会をどのように用意するか・・・。動画を使ったり、歌に合わせて手話の表現を取り入れたり、卒業生の思いを皆さんに少しでも伝えたいという思いが私にもひしひしと伝わってきました。

そして今日。その思いは卒業生の思いと合わさってしっかり表れていました。

表現する機会が限られている分、一つ一つの手話など、一瞬一瞬に力を込めている様子が感じられました。私は、その一生懸命さに胸を打たれてしまいました。

(涙が出そうになるので、必死に司会進行のことだけを考えるようにして何とかこらえました。)

そして、一瞬にしっかり力を入れて頑張る気持ちがあれば、卒業後も安心だと思いました。

小学部卒業生の皆さん、新しい一歩に向けてしっかり力をためて準備しましょう。

中学部でも着実に一歩一歩進んでいけるよう、保護者の皆さんと協力しながら支えていきます。

中学部卒業生の皆さん、これからはすぐそばにはいられませんが、ずっと応援しています。

私は、皆さんのことを「自分の思いをしっかり伝えられる子供たち」「友達のことを考えられる子供たち」だと思ってずっと見てきました。そこに、中学部の3年間で「しっかり考えることができる子供たち」というイメージも加わりました。

慌てず、急がず、じっくり考え、友達や大人の声も聞きながら自分の道を進んでください。

卒業おめでとうございます。

大好きな担任の先生と一緒に

合格発表、そして卒業へ

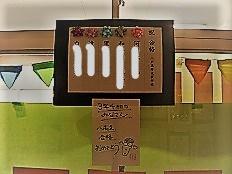

今日は卒業に向けて飾り付けられた中学部の校舎を歩いてみました。

なぜ中学部なのか。それは、今日は県立特別支援学校高等部普通科の合格発表の日だからです。

受検した特別支援学校高等部のホームページを確認し、各教室からは歓声が。

生徒たちは、進路についての学習や面接の練習などを通して、目標を確認し、自分の気持ちや行動をコントロールしながら表現することをがんばっていました。人生で初めての合否を分ける経験の中で、今までにない緊張感も味わったことでしょう。

「おめでとう」という言葉しかないのですが、少しでも心を込めて言ってあげたいと思います。

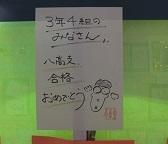

さて、放課後にもう一度中学部の校舎に行くと、教室の前には、「祝 合格」の掲示が誇らしげに掲げてありました。

その下には、校長先生からのメッセージカードがありました。

これをもらって、生徒たちはとても喜んでいたと担任の先生から聞きました。

「合格」を確かな形として受け受け止めることができたのでしょう。合格証書を2つもらったような感覚だったのかもしれませんね。

発表前はそうでもなかったのですが、行く先が決まると一気に卒業に向けて気持ちが走り出した感じがします。新しい道が見えたことがそう思わせるのかもしれません。

卒業する皆さんには、これからも常に目の前に新しい道を見つけて進んでいってほしいと思います。

アクセスカウンター

7

8

1

5

0

8

6

お知らせ

電話対応時間について

(職員、保護者以外の方へ)

本校では、職員の勤務時間外における電話対応を下記のように変更いたします。

電話対応時間

平日 8:20~16:50

休日 電話対応を行いません。

上記対応時間以外は、後日電話をかけ直していただくか、下記URLを読み取って①所属、②氏名、③連絡先電話番号、④連絡を取りたい本校職員名、⑤要件の概要を入力してください。

後日、職員から折り返しの電話をさせていただきます。

リンク集

新着