学習活動の様子をお知らせします!

八二養の日々

中学部修学旅行

12月3日(金)中学部3年生24名が修学旅行(八戸市内日帰り)に行ってきました。

当初の計画から行き先変更、延期など様々な困難を乗り越えての実施となりました。

八戸市又は近隣町村在住の人に八戸市内の旅行?そこに学びはあるの?・・・誰もがそう心配すると思います。

しかし、心配するなかれ。

八戸で生まれ育った私でも初めての体験、初めての知識、初めての風景がたくさんありました。

そして何よりも、自動車とバスという物理的な視線の違い、日常と旅行という心理的な視点の違いによって八戸の街が全く違う街に見えたことが驚きでした。気分はまさに旅行でした。

普段何も考えていないのだと言われればそれまでですが、逆に言えば少し見方を変える、設定を変えるだけで同じものが異なる価値を見せてくれることもあるのだということです。私にとってはそれが今回最大の学びでした。

中学部の先生方の綿密な旅行計画と準備、そして修学旅行に向けての学習の積み重ねのおかげで、慣れ親しんだ「八戸」をいつもとは別の角度から味わうことができました。

これから八戸で生きていくであろう生徒たちにとって、今まで知らなかった「八戸」を味わい、「八戸」の奥深さを学ぶとても価値ある修学旅行になったのではないかと思います。

前置きが長くなりましたが、中学部修学旅行の様子を報告します。

盛大にお見送り。これだけでも特別感がグンと上がります!

最初の目的地は、おがみ神社。八戸では一番古い神社なのだそうです。

約300年前に「八戸三社大祭」が始まった神社です。

ここには、5つの神様がいるのだそう。神様を数えるときは「柱」と数えるらしい。

次は、八戸市美術館。11月にオープンしたばかりです。八戸の新しい部分を体験します。

そして、八戸パークホテルへ。旅行の楽しみの一つである食事。

ナイフとフォークの使い方を確認しながら慎重に。

食事の後は、生徒が考えた「中3クイズ」で盛り上がりました。

お土産の購入はユートリーで。

家族の希望と予算と相談しながら品定め。

自分の判断でたくさんのお金を使うことはめったにないので、ちょっと大人になった気分。

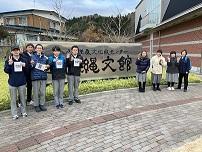

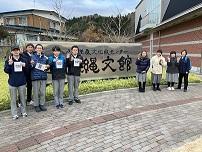

最後は、是川縄文館へ。

様々な形の土器を探したり、土偶の顔を見比べたり。○○先生に似ている土偶を発見した人も。

宿泊はありませんでしたが、濃い1日を過ごしました。

小学部6年生の修学旅行で一緒に盛岡に行ったときもそのときと場に応じて自分たちなりに楽しめる子たちだなと感じていましたが、今回はさらに自分たちで考え行動する力がプラスされて、たくましくなったなあと思いました。

八戸の魅力を再発見、中学部の生徒がもっている力を再発見する修学旅行となりました。

当初の計画から行き先変更、延期など様々な困難を乗り越えての実施となりました。

八戸市又は近隣町村在住の人に八戸市内の旅行?そこに学びはあるの?・・・誰もがそう心配すると思います。

しかし、心配するなかれ。

八戸で生まれ育った私でも初めての体験、初めての知識、初めての風景がたくさんありました。

そして何よりも、自動車とバスという物理的な視線の違い、日常と旅行という心理的な視点の違いによって八戸の街が全く違う街に見えたことが驚きでした。気分はまさに旅行でした。

普段何も考えていないのだと言われればそれまでですが、逆に言えば少し見方を変える、設定を変えるだけで同じものが異なる価値を見せてくれることもあるのだということです。私にとってはそれが今回最大の学びでした。

中学部の先生方の綿密な旅行計画と準備、そして修学旅行に向けての学習の積み重ねのおかげで、慣れ親しんだ「八戸」をいつもとは別の角度から味わうことができました。

これから八戸で生きていくであろう生徒たちにとって、今まで知らなかった「八戸」を味わい、「八戸」の奥深さを学ぶとても価値ある修学旅行になったのではないかと思います。

前置きが長くなりましたが、中学部修学旅行の様子を報告します。

盛大にお見送り。これだけでも特別感がグンと上がります!

最初の目的地は、おがみ神社。八戸では一番古い神社なのだそうです。

約300年前に「八戸三社大祭」が始まった神社です。

ここには、5つの神様がいるのだそう。神様を数えるときは「柱」と数えるらしい。

次は、八戸市美術館。11月にオープンしたばかりです。八戸の新しい部分を体験します。

そして、八戸パークホテルへ。旅行の楽しみの一つである食事。

ナイフとフォークの使い方を確認しながら慎重に。

食事の後は、生徒が考えた「中3クイズ」で盛り上がりました。

お土産の購入はユートリーで。

家族の希望と予算と相談しながら品定め。

自分の判断でたくさんのお金を使うことはめったにないので、ちょっと大人になった気分。

最後は、是川縄文館へ。

様々な形の土器を探したり、土偶の顔を見比べたり。○○先生に似ている土偶を発見した人も。

宿泊はありませんでしたが、濃い1日を過ごしました。

小学部6年生の修学旅行で一緒に盛岡に行ったときもそのときと場に応じて自分たちなりに楽しめる子たちだなと感じていましたが、今回はさらに自分たちで考え行動する力がプラスされて、たくましくなったなあと思いました。

八戸の魅力を再発見、中学部の生徒がもっている力を再発見する修学旅行となりました。

革に触れてみよう

【今回は中学部の先生が記事を書いてくれました】

中学部1学年では、11月22日(月)にレザークラフトの授業を行いました。

この授業は、日本皮革産業連合会で主催している『キッズレザープログラム』という事業に申し込み、生徒たちの身近だけど、しっかりと見たことがあまりない革という素材を使って作品を作ったり、実物の大きな革に触れたりすることで革への親しみをもってもらえるような体験をしてもらいたいなと思って行いました。

この事業では、体験用の革をお借りしたり、端切れをいただいて革の作品作りをしたりしました。生徒たちは、牛や馬、へびなどの知っている動物の他に、ダチョウやオットセイなどなかなか触ることのない本物の革に興味津々でした。「大きくてかっこいい!」と羽織ってみたり、「手触りがいいね」と友達と一緒に広げてみたりして楽しみながら学習に取り組んでいました。

革で作った作品も色とりどり、個性があふれる素敵な作品となりました。

体験学習にチャレンジ

毎年この時期になると、「体験学習」が本格化します。

「体験学習」は、本校への就学を考えている方が教育活動に参加し、期待感と安心感をもって入学・転学できるように実施しているものです。

小学部に入学してくる予定の年長さんも体験に来ますし、小学校6年生も体験に来ます。

もちろん、本校の6年生も中学部の体験学習を行います。

同じ学校にいるとはいえ、中学部に進学すると新しい学習が始まり、学校の中での役割も変わってくるからです。

ちょうど今日、本校6年生の体験学習が行われ、中学部から始まる「作業学習」を体験していました。

ペットボトルのラベル剥がし 紙の材料を攪拌 消臭ポットづくり

体験学習では、いつも一緒に学習している担任の先生ではなく、中学部の先生の話を聞いて取り組みます。いつもは阿吽の呼吸で動いているところでも、しっかり話を聞き、理解しながら取り組まなければ上手く動けません。

そういう意味では、これまでの学習の積み上げが試されるときでもあります。

担任の先生方もそんな気持ちで作業に取り組む子供たちを見ていたのではないでしょうか。おそらく、心の中で「そう。そう。」「よし!」とつぶやきながら。

私は、そんな姿を見ていて、たまには違う先生と一緒に学習すること、お試しの気持ちでチャレンジさせてみることは大切なことだなと思いました。

いつも一緒だと見えなくなってしまうところがあるかもしれないと感じたからです。

それだけ、今日見た小学部の子供たちは私のイメージを超えるところでがんばっていました。6年生の子供たちは思った以上に力を付けています。

無理してやることはありませんが、少しずつ少しずつ今ある力を別の環境の中で発揮できるようにチャレンジの機会を作っていけたらいいなと思いました(学校でも、家庭でも)。

そして、チャレンジするときには、その道標となる先輩の存在は欠かせません。

今日は、中学部の皆さんの学習態度に引っ張られるように6年生の力が発揮されたように思います。今後もよき先輩として、よき手本として、次に続く人たちを引っ張っていってほしいと思います。

「体験学習」は、本校への就学を考えている方が教育活動に参加し、期待感と安心感をもって入学・転学できるように実施しているものです。

小学部に入学してくる予定の年長さんも体験に来ますし、小学校6年生も体験に来ます。

もちろん、本校の6年生も中学部の体験学習を行います。

同じ学校にいるとはいえ、中学部に進学すると新しい学習が始まり、学校の中での役割も変わってくるからです。

ちょうど今日、本校6年生の体験学習が行われ、中学部から始まる「作業学習」を体験していました。

ペットボトルのラベル剥がし 紙の材料を攪拌 消臭ポットづくり

体験学習では、いつも一緒に学習している担任の先生ではなく、中学部の先生の話を聞いて取り組みます。いつもは阿吽の呼吸で動いているところでも、しっかり話を聞き、理解しながら取り組まなければ上手く動けません。

そういう意味では、これまでの学習の積み上げが試されるときでもあります。

担任の先生方もそんな気持ちで作業に取り組む子供たちを見ていたのではないでしょうか。おそらく、心の中で「そう。そう。」「よし!」とつぶやきながら。

私は、そんな姿を見ていて、たまには違う先生と一緒に学習すること、お試しの気持ちでチャレンジさせてみることは大切なことだなと思いました。

いつも一緒だと見えなくなってしまうところがあるかもしれないと感じたからです。

それだけ、今日見た小学部の子供たちは私のイメージを超えるところでがんばっていました。6年生の子供たちは思った以上に力を付けています。

無理してやることはありませんが、少しずつ少しずつ今ある力を別の環境の中で発揮できるようにチャレンジの機会を作っていけたらいいなと思いました(学校でも、家庭でも)。

そして、チャレンジするときには、その道標となる先輩の存在は欠かせません。

今日は、中学部の皆さんの学習態度に引っ張られるように6年生の力が発揮されたように思います。今後もよき先輩として、よき手本として、次に続く人たちを引っ張っていってほしいと思います。

○○は、ともだち!

11月16日(火)、18日(木)の2日にわたって、小学部児童がフライングディスクを行いました。

これは、障害者スポーツ推進事業の一環として行われたもので、障害者スポーツ指導員の福沢和彦さんを講師に迎えて実施しました。

今回も優しく、丁寧に教えていただいたおかげで、子供たちはのびのびと楽しそうにディスクを投げていました。

そうは言っても、教えることはそう簡単ではありません。

子供たちは年齢も発達の段階も様々ですから、教える側の難しさは、教員である私も経験済みです。

そんなことを考えながら見ていると、福沢さんがある先生にこんなことを話していました。

「できないことをやっても面白くないから、できることで楽しまないとその後はないよね。」

それぞれの子供の様子を見ながら、楽しめるやり方を見つけて提案していく姿から、私たちも学ぶものがたくさんありました。

ディスクを大切にすると楽しいことがあることを ディスクを回転させたり転がしたり、操作する面白さを

これを見て、小学生の頃に読んでいたサッカー漫画の主人公の言葉を思い出しました。

そう、 「ボールは、ともだち!」

フライングディスクで言えば「ディスクは、ともだち!」でしょうか。

ディスクとともだちになった後は、ディスクを投げてパス交換。

この段階に来ると「福沢さんは、ともだち」という感じでしょうか。

この「○○は、ともだち!」という感覚を丁寧に作りながら指導を進めていました。

それが無ければやらされ感しかありませんものね。

その後の展開は早かった。

アキュラシーゴールの反対側から誘うだけで、すぐに枠の中を通すように投げることができました。これも「ともだち」になったからできることですよね。

そしてここまで来ると子供たち自身がその面白さに気付き、何度も何度も枠の中にデスクを投げ込んでいました。「フライングディスクは、ともだち!」になった瞬間です。

ディスクという「ともだち」を作り、それを使って一緒にやる「ともだち」をつくりその関係性の中で指示や提案に応じたりルールを意識したりしていく姿から、フライングディスクに止まらない広い意味での学習の基本を見たような気がします。

子供たちはやってよかったと思っているはずですが、私たちもやってよかったと思いました。

これは、障害者スポーツ推進事業の一環として行われたもので、障害者スポーツ指導員の福沢和彦さんを講師に迎えて実施しました。

今回も優しく、丁寧に教えていただいたおかげで、子供たちはのびのびと楽しそうにディスクを投げていました。

そうは言っても、教えることはそう簡単ではありません。

子供たちは年齢も発達の段階も様々ですから、教える側の難しさは、教員である私も経験済みです。

そんなことを考えながら見ていると、福沢さんがある先生にこんなことを話していました。

「できないことをやっても面白くないから、できることで楽しまないとその後はないよね。」

それぞれの子供の様子を見ながら、楽しめるやり方を見つけて提案していく姿から、私たちも学ぶものがたくさんありました。

ディスクを大切にすると楽しいことがあることを ディスクを回転させたり転がしたり、操作する面白さを

これを見て、小学生の頃に読んでいたサッカー漫画の主人公の言葉を思い出しました。

そう、 「ボールは、ともだち!」

フライングディスクで言えば「ディスクは、ともだち!」でしょうか。

ディスクとともだちになった後は、ディスクを投げてパス交換。

この段階に来ると「福沢さんは、ともだち」という感じでしょうか。

この「○○は、ともだち!」という感覚を丁寧に作りながら指導を進めていました。

それが無ければやらされ感しかありませんものね。

その後の展開は早かった。

アキュラシーゴールの反対側から誘うだけで、すぐに枠の中を通すように投げることができました。これも「ともだち」になったからできることですよね。

そしてここまで来ると子供たち自身がその面白さに気付き、何度も何度も枠の中にデスクを投げ込んでいました。「フライングディスクは、ともだち!」になった瞬間です。

ディスクという「ともだち」を作り、それを使って一緒にやる「ともだち」をつくりその関係性の中で指示や提案に応じたりルールを意識したりしていく姿から、フライングディスクに止まらない広い意味での学習の基本を見たような気がします。

子供たちはやってよかったと思っているはずですが、私たちもやってよかったと思いました。

小学部修学旅行報告会

小学部4~6年生の参観週間最終日の今日、修学旅行報告会が行われました。

6年生の保護者の皆さんは、修学旅行の後、家庭で子供たちから話を聞いて、楽しかったんだろうな、ランチはおいしかったんだな、ということは分かっていたのだと思います。

でも、今日の報告会では、写真を見たり、他の子供の活動の様子や発表を聞いたりしながら、さらに一歩踏み込んで、子供たちが何を感じ、何を学んだかまで感じ取ることができたのではないでしょうか。

子供たちも同じように、話に聞くだけではなく、具体的なものに触れ、直接聞く話などを通して体験してこその学びがあります。

コロナ禍において修学旅行を何とか実施する方向で何度も計画を練り直し、検討したのにはそういう理由もあります。

延期等もあり、保護者の皆様には修学旅行実施に向けていつも以上にお手数をかけたところがあると思いますが、御協力に感謝します。

今日は、報告会で一人一人が自分の言葉で、声で、スイッチで、自分の感じたことを発表してくれました。

発表する声の大きさにびっくりしたりもしましたが、それだけ張り切って保護者の皆さんの前に立ったのだろうな、自分の体験を伝えたいという気持ちの表れなんだろうなと思いました。

私は、修学旅行の学びに加え、6年間の学びの積み重ねというものも感じることができました。

保護者の皆様はいかがだったでしょうか。

お話しが上手になったなあ、恥ずかしがり屋だったあの子が堂々と発表しているなあ、発表態度が大人びてきたなあ、先生の話を聞きながらしっかり応じてやれているなあ・・・一人一人の様子からそういう成長を見ることができました。

6年間の集大成の修学旅行で、これまで学んだ力を発揮し、報告会も立派に行うことができたことをうれしく思います。

最後に小学部主任が話していました。「これから中学部へ向けての学習が始まります。」と。

「こけ玉」の姿やネーミングセンスに一人一人の個性が表れたように、これからも一人一人のよさを生かしながら、着実に歩みを進めてほしいと思います。

6年生の保護者の皆さんは、修学旅行の後、家庭で子供たちから話を聞いて、楽しかったんだろうな、ランチはおいしかったんだな、ということは分かっていたのだと思います。

でも、今日の報告会では、写真を見たり、他の子供の活動の様子や発表を聞いたりしながら、さらに一歩踏み込んで、子供たちが何を感じ、何を学んだかまで感じ取ることができたのではないでしょうか。

子供たちも同じように、話に聞くだけではなく、具体的なものに触れ、直接聞く話などを通して体験してこその学びがあります。

コロナ禍において修学旅行を何とか実施する方向で何度も計画を練り直し、検討したのにはそういう理由もあります。

延期等もあり、保護者の皆様には修学旅行実施に向けていつも以上にお手数をかけたところがあると思いますが、御協力に感謝します。

今日は、報告会で一人一人が自分の言葉で、声で、スイッチで、自分の感じたことを発表してくれました。

発表する声の大きさにびっくりしたりもしましたが、それだけ張り切って保護者の皆さんの前に立ったのだろうな、自分の体験を伝えたいという気持ちの表れなんだろうなと思いました。

私は、修学旅行の学びに加え、6年間の学びの積み重ねというものも感じることができました。

保護者の皆様はいかがだったでしょうか。

お話しが上手になったなあ、恥ずかしがり屋だったあの子が堂々と発表しているなあ、発表態度が大人びてきたなあ、先生の話を聞きながらしっかり応じてやれているなあ・・・一人一人の様子からそういう成長を見ることができました。

6年間の集大成の修学旅行で、これまで学んだ力を発揮し、報告会も立派に行うことができたことをうれしく思います。

最後に小学部主任が話していました。「これから中学部へ向けての学習が始まります。」と。

「こけ玉」の姿やネーミングセンスに一人一人の個性が表れたように、これからも一人一人のよさを生かしながら、着実に歩みを進めてほしいと思います。

アクセスカウンター

7

8

1

5

5

6

0

お知らせ

電話対応時間について

(職員、保護者以外の方へ)

本校では、職員の勤務時間外における電話対応を下記のように変更いたします。

電話対応時間

平日 8:20~16:50

休日 電話対応を行いません。

上記対応時間以外は、後日電話をかけ直していただくか、下記URLを読み取って①所属、②氏名、③連絡先電話番号、④連絡を取りたい本校職員名、⑤要件の概要を入力してください。

後日、職員から折り返しの電話をさせていただきます。

リンク集

新着