学習活動の様子をお知らせします!

八二養の日々

合格発表、そして卒業へ

今日は卒業に向けて飾り付けられた中学部の校舎を歩いてみました。

なぜ中学部なのか。それは、今日は県立特別支援学校高等部普通科の合格発表の日だからです。

受検した特別支援学校高等部のホームページを確認し、各教室からは歓声が。

生徒たちは、進路についての学習や面接の練習などを通して、目標を確認し、自分の気持ちや行動をコントロールしながら表現することをがんばっていました。人生で初めての合否を分ける経験の中で、今までにない緊張感も味わったことでしょう。

「おめでとう」という言葉しかないのですが、少しでも心を込めて言ってあげたいと思います。

さて、放課後にもう一度中学部の校舎に行くと、教室の前には、「祝 合格」の掲示が誇らしげに掲げてありました。

その下には、校長先生からのメッセージカードがありました。

これをもらって、生徒たちはとても喜んでいたと担任の先生から聞きました。

「合格」を確かな形として受け受け止めることができたのでしょう。合格証書を2つもらったような感覚だったのかもしれませんね。

発表前はそうでもなかったのですが、行く先が決まると一気に卒業に向けて気持ちが走り出した感じがします。新しい道が見えたことがそう思わせるのかもしれません。

卒業する皆さんには、これからも常に目の前に新しい道を見つけて進んでいってほしいと思います。

「給食」いつもありがとう!

「厨房に感謝を伝える会」が行われました。

※本来は、食堂に集まった児童生徒みんなで感謝の気持ちを伝える場なのですが、感染症防止対策のため、厨房代表2名、児童生徒代表3名で行いました。

「私は、9年間給食を食べてきました。」という言葉に、思わず泣きそうになってしまいました。

その生徒がかわいらしい小学生だった頃から、ずいぶん大人びた中学部3年生になった現在までの成長の過程が一気に思い起こされたからです。何気ない言葉なのですが、その年月の積み重ねを思うとグッとくるものがあります。

(卒業式は泣いてしまいそう・・・いや司会者だから・・・、そんなことを考えながら生徒の様子を見ていました。)

ある子供は、給食のおかげで食べられるものが増えたり、ある子供は給食を楽しみに学習をがんばったり、給食が9年間の学校生活をずっと支えてくれていたことを思うと、いつも感じている感謝の気持ちでは足りないなと思ってしまいました。

こういう機会があって、改めてその有り難さを感じることができました。

「いつもおいしい給食をありがとうございます。」

このプレゼントの中には、本校児童生徒194名+教職員全員の感謝の気持ちが詰まっています。

これからもよろしくお願いします。

※本来は、食堂に集まった児童生徒みんなで感謝の気持ちを伝える場なのですが、感染症防止対策のため、厨房代表2名、児童生徒代表3名で行いました。

「私は、9年間給食を食べてきました。」という言葉に、思わず泣きそうになってしまいました。

その生徒がかわいらしい小学生だった頃から、ずいぶん大人びた中学部3年生になった現在までの成長の過程が一気に思い起こされたからです。何気ない言葉なのですが、その年月の積み重ねを思うとグッとくるものがあります。

(卒業式は泣いてしまいそう・・・いや司会者だから・・・、そんなことを考えながら生徒の様子を見ていました。)

ある子供は、給食のおかげで食べられるものが増えたり、ある子供は給食を楽しみに学習をがんばったり、給食が9年間の学校生活をずっと支えてくれていたことを思うと、いつも感じている感謝の気持ちでは足りないなと思ってしまいました。

こういう機会があって、改めてその有り難さを感じることができました。

「いつもおいしい給食をありがとうございます。」

このプレゼントの中には、本校児童生徒194名+教職員全員の感謝の気持ちが詰まっています。

これからもよろしくお願いします。

「雪」も捉え方次第

「雪」がたくさん降ると、私は少し憂鬱な気分になります。

でも、先生方の捉えは違うようでした。

朝の職員室の中で「雪かきができるぞ。」そんな声が聞こえてきました。

そして、朝の活動を終えると、中学部の生徒たちはお隣のうみねこ塾さんへ続く道路の雪かきに繰り出していました。

ある生徒が1回雪をかいた後に「道ができた。」と言っているのが聞こえました。

なるほど、雪かきには、ビフォー・アフターのわかりやすさがあるなあ、改めて気付きました。

生徒たちは、きれいになる道路を見て達成感を感じながら、どんどん作業を続けます。

そこに、ちょうどよいタイミングで、うみねこ塾の塾長さんが通りかかりました。子供たちに「ありがとう」と声を掛けてくれました。

その瞬間、「雪かきができるぞ。」の意味がストンと自分の中に落ちていきました。

同じ「雪」ですがどのように捉えるのかによって、生活の質が変わりますね。

自分の身の周りで起きている様々なことをどのように受け止められるか、生活が充実するかどうかはそこにかかっているのかもしれませんね。

でも、先生方の捉えは違うようでした。

朝の職員室の中で「雪かきができるぞ。」そんな声が聞こえてきました。

そして、朝の活動を終えると、中学部の生徒たちはお隣のうみねこ塾さんへ続く道路の雪かきに繰り出していました。

ある生徒が1回雪をかいた後に「道ができた。」と言っているのが聞こえました。

なるほど、雪かきには、ビフォー・アフターのわかりやすさがあるなあ、改めて気付きました。

生徒たちは、きれいになる道路を見て達成感を感じながら、どんどん作業を続けます。

そこに、ちょうどよいタイミングで、うみねこ塾の塾長さんが通りかかりました。子供たちに「ありがとう」と声を掛けてくれました。

その瞬間、「雪かきができるぞ。」の意味がストンと自分の中に落ちていきました。

同じ「雪」ですがどのように捉えるのかによって、生活の質が変わりますね。

自分の身の周りで起きている様々なことをどのように受け止められるか、生活が充実するかどうかはそこにかかっているのかもしれませんね。

授業の中での教師の学び ー校内研究発表会からー

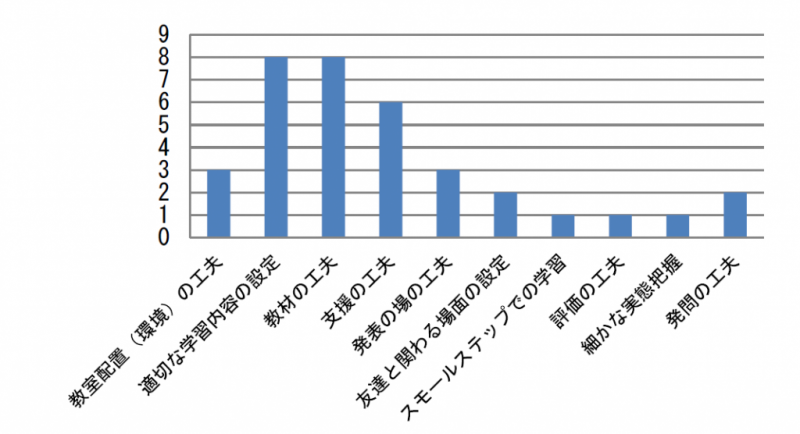

先生たちは、国語、算数・数学、音楽・・・など各教科等のグループに分かれ、月に1回の校内研究日に、授業の動画や教材を持ち寄って、どのように改善すればより子供の考える力を引き出せるのかを検討してきました。

今日は各グループからの報告とまとめを発表する日でした。

各グループ検討の中で出てきた自ら「考える」授業づくりのアイディアを大まかに分類すると以下のようになります。

研究を端的にまとめてしまうと、全く新しいことというよりは「やっぱりそこが大切だよね。」ということが出てきます。

だったらまとめたことだけ知っていればいいじゃないの、と言う人がいるかもしれません。でも、それだけでは上手くいかないのが現場というものです(他の職業でもそうですよね)。理屈だけではどうしても上手くいかない。それが現実。

だからこそ、私たちは授業の中での学びを大切にしたいのです。

例えば、「教材の工夫」が大切だよねで終わってしまうと実践には生きません。その工夫は、技能的にできるためなのか、手順が分かるためなのか、興味を引くためなのかなど、子供と授業という場を共有し、子供のことをしっかり見ている先生だからこそ、明確になるのだと思います。そして、子供に合わせてどのように工夫できるかを考えることも、その場にいる先生だからこそできることです。

授業研究は、そうしたリアルな営みから学ぶ貴重な機会です。書籍からは学べない、子供たちとの関係の中からの学びです。だから教師という仕事はやりがいがあるのだと思います。

今回の研究の成果は、まとめそのものということもあるかもしれませんが、研究の中で先生たちが考えた過程の中にこそあるものなのかもしれません。

そのことを一人一人が意識し、次の授業づくりにつなげていきたいと思います。

本校で大切にしている「授業づくりのポイント」 表紙と1ページ

目的を明確にすること-食堂清掃から-

今日はどんな学習をしているのかなと楽しみにしながら校内を歩いていると、目にとまったのが、給食後、食堂の掃除をしている6年生の姿。4月から中学生になる子供たちです。

ほうき隊が行く

テーブルの下に潜り込んで、一所懸命に床を拭いています。

モップもあるのに、どうして?と一瞬思いましたが、ある子供の様子を見て、そういうことか!と勝手に納得してしまいました。

「うわっ、ここ汚い!」「あっ、ここも」そう言いながら床を拭く手に力を込めています。

床に近い位置で、直接手作業で行うからこそ、汚れを認識し、汚れを落とそうという目的が明確になっていると直感しました。

道具は便利ですが、便利で楽であるが故に、そういう大切な視点をスルーしてしまうことがあるかもしれませんね。私はどちらかというと形だけやって、後でやり直し!と言われるタイプです・・・。

今日、掃除をしていた子供たちは、大切な視点を持った上で、便利な道具の使用に移行していくのでしょう。清掃をする目的を明確に感じている子供たちはきっと今後も丁寧な仕事ができる人に育っていくこと間違いなしです。

今日の食堂清掃から、目的を明確にすることの大切さを学びました。

この記事を書きながら考えていると、家庭でも、ただ掃除機をかける、ただ洗濯機に放り込むなど目的を明確にしないまま何となくバタバタとやっていることが多いように思いました。

ちょっとだけ気持ちの余裕を持ち、「ちょっとほこりっぽいな」「あっ、汚れがあるな」などとこれからやるべきことの目的を少しだけ明確にしてから取り組んでみると、達成感が上がるのかもしれません(特に子供たちはそういうことに意識を向けるのが苦手なことが多いですよね、どうしても形だけになりがちです)。

忙しいから・・・と言われそうですが、そういうちょっとした時間を子供たちと一緒に丁寧に過ごすことは、勉強しなさい、プリントやりなさいと言うよりずっと子供たちの学びにつながるのではないかと思います。

ほうき隊が行く

テーブルの下に潜り込んで、一所懸命に床を拭いています。

モップもあるのに、どうして?と一瞬思いましたが、ある子供の様子を見て、そういうことか!と勝手に納得してしまいました。

「うわっ、ここ汚い!」「あっ、ここも」そう言いながら床を拭く手に力を込めています。

床に近い位置で、直接手作業で行うからこそ、汚れを認識し、汚れを落とそうという目的が明確になっていると直感しました。

道具は便利ですが、便利で楽であるが故に、そういう大切な視点をスルーしてしまうことがあるかもしれませんね。私はどちらかというと形だけやって、後でやり直し!と言われるタイプです・・・。

今日、掃除をしていた子供たちは、大切な視点を持った上で、便利な道具の使用に移行していくのでしょう。清掃をする目的を明確に感じている子供たちはきっと今後も丁寧な仕事ができる人に育っていくこと間違いなしです。

今日の食堂清掃から、目的を明確にすることの大切さを学びました。

この記事を書きながら考えていると、家庭でも、ただ掃除機をかける、ただ洗濯機に放り込むなど目的を明確にしないまま何となくバタバタとやっていることが多いように思いました。

ちょっとだけ気持ちの余裕を持ち、「ちょっとほこりっぽいな」「あっ、汚れがあるな」などとこれからやるべきことの目的を少しだけ明確にしてから取り組んでみると、達成感が上がるのかもしれません(特に子供たちはそういうことに意識を向けるのが苦手なことが多いですよね、どうしても形だけになりがちです)。

忙しいから・・・と言われそうですが、そういうちょっとした時間を子供たちと一緒に丁寧に過ごすことは、勉強しなさい、プリントやりなさいと言うよりずっと子供たちの学びにつながるのではないかと思います。

アクセスカウンター

7

8

5

5

2

0

1

お知らせ

電話対応時間について

(職員、保護者以外の方へ)

本校では、職員の勤務時間外における電話対応を下記のように変更いたします。

電話対応時間

平日 8:20~16:50

休日 電話対応を行いません。

上記対応時間以外は、後日電話をかけ直していただくか、下記URLを読み取って①所属、②氏名、③連絡先電話番号、④連絡を取りたい本校職員名、⑤要件の概要を入力してください。

後日、職員から折り返しの電話をさせていただきます。

リンク集

新着

{{item.Plugin.display_name}}

{{item.Topic.display_publish_start}}

{{item.RoomsLanguage.display_name}}

{{item.CategoriesLanguage.display_name}}