八二養の日々

八二養 作品展

10月4日(金)から10月7日(月)までの4日間、ラピア1F フェスタプラザにて

44回目の作品展を行いました。日常の学習の中で制作し作品等を展示し、本校の児童生

徒に対する市民への社会啓発を図ることが目的の一つとなっています。

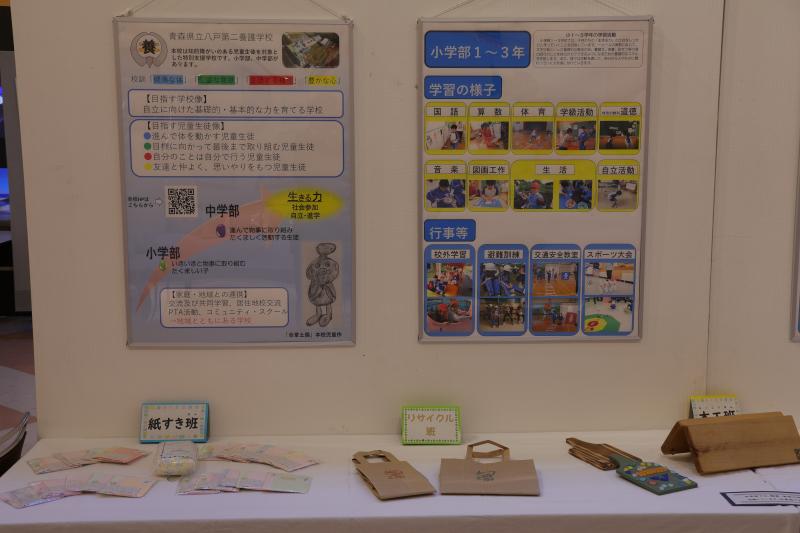

会場入口にポスターを掲示

学校紹介パネルと作業班の製品

土曜日に施設の方と来場した児童生徒

多くの市民の方も来場

4日間で、1,475名の来場者があり、多くの方に児童生徒作品を見ていただくことが

できました。

芸術鑑賞会 劇団影法師

10月4日(金)、芸術鑑賞会①が行われ、中国の伝統影絵を鑑賞しました。今回は、

文化庁主催の舞台芸術支援事業で、全国で公演をしている団体による本格的な影絵でした。

ステージ前に大きなスクリーンを設置

劇団員の皆さんの紹介

中学部3年生が影絵に挑戦

スクリーンの裏側も参観

公演中は、体育館に設置された幅6mの大型スクリーンに映し出された色とりどりの

影絵や伝統楽器を使った演奏に、みんな引き込まれ、たくさんの拍手を送っていました。

三内丸山遺跡 出前トーク

10月3日(木)に三内丸山遺跡センターの副所長さんと職員の方3名をお招きして、

6年生を対象に「三内丸山遺跡ってどんな遺跡?」の出前トークを実施しました。

縄文時代の生活の様子を聞き、本物の縄文土器や石器を触ったり、縄文服を着たりする

体験を行いました。

縄文時代の生活の様子を聞きました。

縄文土器を触ったり持ったりしました。

石器を見たり触ったりしました。

さんまるくんと記念撮影をしました。

出前トークで説明を聞き、実際に見たり触ったりできたことで、三内丸山遺跡(修学旅行

2日目)へ行くことがより楽しみになったのではないでしょうか。

副所長さん、職員の皆さん、さんまるくん、ありがとうございました。

おまけ

小笠原校長(左)と小笠原副所長(右)

まさか・・・。

10/1(火) 後期始業式

体育館で、後期始業式と全校集会を行いました。

校長先生からは、後期の学習を紹介しながら「後期も頑張りましょう。」というお話がありました。

また、全校集会では後期に頑張ることの発表、作品展や新しい本の紹介がありました。

校長先生のお話

がんばることの発表(中学部2年)

作品展について

新しい本の紹介(中学部図書委員会)

今日から後期の学習が始まりました。作品展、芸術鑑賞会、学習発表会と行事が続きます。

友達や先生と楽しく協力しながら取り組んでいきましょう。

9/27(金) 前期終業式

体育館で、前期終業式と全校集会を行いました。

校長先生からは、前期の学習を振り返りながら「たくさん勉強しましたね。頑張りました。」

そして「後期も頑張りましょう。」というお話がありました。

また、全校集会では前期の学習の様子を紹介したり、頑張ったことを発表したりしました。

校長先生のお話

学習の様子の紹介(中学部)

がんばったことの発表(小学部2年)

がんばったことの発表(小学部5年)

今日で前期の学習が終わりました。子供たちの頑張りや成長をたくさん見ることができました。

みなさん、後期の学習も頑張りましょう!

電話対応時間について

(職員、保護者以外の方へ)

本校では、職員の勤務時間外における電話対応を下記のように変更いたします。

電話対応時間

平日 8:20~16:50

休日 電話対応を行いません。

上記対応時間以外は、後日電話をかけ直していただくか、下記URLを読み取って①所属、②氏名、③連絡先電話番号、④連絡を取りたい本校職員名、⑤要件の概要を入力してください。

後日、職員から折り返しの電話をさせていただきます。