学習活動の様子をお知らせします!

八二養の日々

第1回学校評議員会

6名の学校評議員の皆様をお迎えして、学校評議員会が行われました。

数年ぶりに本校を見ていただいた評議員の方からは、大規模改修できれいになった校舎や増設された風除室など学習環境が格段によくなったと驚きの声をいただきました。

各教室に設置されたプロジェクター、一人1台のタブレット端末などを活用した授業の様子を見て、学習の仕方もどんどん進化しているとコメントしてくださった方もいました。

何より嬉しかったのは、先生方がその環境をうまく使って楽しく授業しているという言葉をいただいたことです。日々がんばっている先生方の力になるなと感じました。

一方で、今後取り組まなければならない課題も見えてきました。

コロナ禍で人と人の関わりの中で育つ機会が少なくなっているのではないかという心配の声が聞かれました。

大きな集団での活動ができない状況、人と密接に関わる機会の減少は確かにあります。

集会なども各教室で行わざるを得ません。

そんな中で、各教室をオンラインでつないで双方向のやりとりができる状況を作って授業をする工夫なども行われています。今後はそういった取組をもっともっと進めていかなければならないなと思いました。

コロナ禍が収束し、直接関わることができるのが一番ですが・・・。

もう一つ、大きな課題だなと感じたのは、校内の様子を見ていただく機会の減少です。

PTA会長さんから、コロナ禍において子供たちの学習の様子が見えにくくなっていたので、今日の機会に細かいところまで見ることができて安心したとお話しいただきました。

評議員会のあと、校長先生と立ち話をしながら、保護者の皆さんには、評議員の皆様に見ていただいた本校の教育活動の変化や子供たちの学習の進展を上手く伝えられていなかったのかもしれないと改めて考えさせられました。

安全・安心な学校という考えとバランスを取りながら工夫していかなければなりませんが、少しでも学校の様子をお伝えできるよう考えていきたいと思います。

評議員の皆様の声を聞いて、まだまだ工夫できるところがあるかもしれないと心を新たにすることができました。

本日はありがとうございました。

数年ぶりに本校を見ていただいた評議員の方からは、大規模改修できれいになった校舎や増設された風除室など学習環境が格段によくなったと驚きの声をいただきました。

各教室に設置されたプロジェクター、一人1台のタブレット端末などを活用した授業の様子を見て、学習の仕方もどんどん進化しているとコメントしてくださった方もいました。

何より嬉しかったのは、先生方がその環境をうまく使って楽しく授業しているという言葉をいただいたことです。日々がんばっている先生方の力になるなと感じました。

一方で、今後取り組まなければならない課題も見えてきました。

コロナ禍で人と人の関わりの中で育つ機会が少なくなっているのではないかという心配の声が聞かれました。

大きな集団での活動ができない状況、人と密接に関わる機会の減少は確かにあります。

集会なども各教室で行わざるを得ません。

そんな中で、各教室をオンラインでつないで双方向のやりとりができる状況を作って授業をする工夫なども行われています。今後はそういった取組をもっともっと進めていかなければならないなと思いました。

コロナ禍が収束し、直接関わることができるのが一番ですが・・・。

もう一つ、大きな課題だなと感じたのは、校内の様子を見ていただく機会の減少です。

PTA会長さんから、コロナ禍において子供たちの学習の様子が見えにくくなっていたので、今日の機会に細かいところまで見ることができて安心したとお話しいただきました。

評議員会のあと、校長先生と立ち話をしながら、保護者の皆さんには、評議員の皆様に見ていただいた本校の教育活動の変化や子供たちの学習の進展を上手く伝えられていなかったのかもしれないと改めて考えさせられました。

安全・安心な学校という考えとバランスを取りながら工夫していかなければなりませんが、少しでも学校の様子をお伝えできるよう考えていきたいと思います。

評議員の皆様の声を聞いて、まだまだ工夫できるところがあるかもしれないと心を新たにすることができました。

本日はありがとうございました。

スポーツは学習のまとめにぴったり?

中学部の生徒がグラウンドにゴールを設置し、サッカーの練習をしていました。

準備から練習まで見学して、スポーツをするとは、学習していることを総動員することなのかもと感じてしまいました。

まず一つ目の準備。

先生の指示を聞いて、自分たちで準備を進めています。

正確に聞くこと。聞いたことを実行すること。そのためによく見て確認すること。など日々の学習で大事にしてきたことがたくさん含まれています。

その後の練習。まずはパス交換。

「○○くん」と声を掛けてからパス。

相手に注意を向け、相手の注意も引きつつ、相手が取りやすいように気を遣いながらパスを出す。コミュニケーションの大切な要素が含まれています。

そして、パスを受け取って、ゴールに向かってシュートの練習。

ボールの動きをよく見て、自分の動きを合わせ、目標のゴールをしっかり見てキック。

小さい頃から大事にしてきた「よく見よう」、「相手に合わせて」といった学習がここでも生かされます。

そして、ゴールしたボールを拾って、指定の場所に片付け、列の後ろに回って並ぶ。

「順番だよ」、「手順通りにね」がここにつながっている。

そんな風に見ていたら、これまで学習したことをまとめて発揮する機会となるスポーツ(今回はサッカー)ってすごい!と思ってしまいました。

生徒たちががんばって練習しているのは、大事な大会があるからです。

『青森県特別支援学校総合スポーツ大会』は、7月14日(木)開催です。

準備から練習まで見学して、スポーツをするとは、学習していることを総動員することなのかもと感じてしまいました。

まず一つ目の準備。

先生の指示を聞いて、自分たちで準備を進めています。

正確に聞くこと。聞いたことを実行すること。そのためによく見て確認すること。など日々の学習で大事にしてきたことがたくさん含まれています。

その後の練習。まずはパス交換。

「○○くん」と声を掛けてからパス。

相手に注意を向け、相手の注意も引きつつ、相手が取りやすいように気を遣いながらパスを出す。コミュニケーションの大切な要素が含まれています。

そして、パスを受け取って、ゴールに向かってシュートの練習。

ボールの動きをよく見て、自分の動きを合わせ、目標のゴールをしっかり見てキック。

小さい頃から大事にしてきた「よく見よう」、「相手に合わせて」といった学習がここでも生かされます。

そして、ゴールしたボールを拾って、指定の場所に片付け、列の後ろに回って並ぶ。

「順番だよ」、「手順通りにね」がここにつながっている。

そんな風に見ていたら、これまで学習したことをまとめて発揮する機会となるスポーツ(今回はサッカー)ってすごい!と思ってしまいました。

生徒たちががんばって練習しているのは、大事な大会があるからです。

『青森県特別支援学校総合スポーツ大会』は、7月14日(木)開催です。

避難訓練

天候などの影響により延期となっていた避難訓練が行われました。

訓練というと、その場限りのイメージがありますが、本校では、事前・事後の指導を大切にしています。

事前指導では、避難の大切さ、避難の仕方などの確認をしていました。

その成果だと思いますが、ヘルメットをかぶる、外へ逃げるということが非常にスムーズにできていました。

急な出来事や音が苦手という子も、事前に学習して見通しをもったり、音対策をしたりしたことで、逃げ遅れることなく、みんな避難を完了することができました。

校長先生もその様子を見て、子供たちをたくさんほめてくれました。

子供たちをほめつつ、先生たちの取組もほめてくれているのかなと感じました。

「今日の訓練では、どこが火事だと言っていましたか?」という校長先生の問いに、子供たちは元気な声で「食堂です。」と答えていました。

素晴らしいですね。しっかり聞いていないと火事の方向に逃げてしまい危険な目に遭ってしまいますから。しっかりお話を聞くということはこういうところでも生きてくるんですね。

たくさんほめてもらった子供たちは、やりきった表情で教室に帰っていきました。

教室での事後指導で、避難の仕方を振り返り、できたところ、次がんばるところを確認した子供たち。何事もないのが一番ですが、いざというときには今日の学びを生かしてくれることでしょう。

訓練というと、その場限りのイメージがありますが、本校では、事前・事後の指導を大切にしています。

事前指導では、避難の大切さ、避難の仕方などの確認をしていました。

その成果だと思いますが、ヘルメットをかぶる、外へ逃げるということが非常にスムーズにできていました。

急な出来事や音が苦手という子も、事前に学習して見通しをもったり、音対策をしたりしたことで、逃げ遅れることなく、みんな避難を完了することができました。

校長先生もその様子を見て、子供たちをたくさんほめてくれました。

子供たちをほめつつ、先生たちの取組もほめてくれているのかなと感じました。

「今日の訓練では、どこが火事だと言っていましたか?」という校長先生の問いに、子供たちは元気な声で「食堂です。」と答えていました。

素晴らしいですね。しっかり聞いていないと火事の方向に逃げてしまい危険な目に遭ってしまいますから。しっかりお話を聞くということはこういうところでも生きてくるんですね。

たくさんほめてもらった子供たちは、やりきった表情で教室に帰っていきました。

教室での事後指導で、避難の仕方を振り返り、できたところ、次がんばるところを確認した子供たち。何事もないのが一番ですが、いざというときには今日の学びを生かしてくれることでしょう。

ICTを活用した授業が広がっています!

校内を歩いていると数年前までは見なかった光景がたくさん見られます。

そう、ICTを活用した授業です。

各教室にプロジェクターが設置されたことで、授業の中にカラーでの提示、大画面での提示が増えてきました。

子供たちの集中度、理解度も格段に上がっているように感じます。

さらに、プロジェクターで投影したものに専用のペンで書き込むことができるので、黒板の前に出てきて活動するのを楽しみにしている様子も見られます。

「私もやりたい!次はぼく!」という声が聞かれます。

中学部では、タブレット端末を使って調べながらプリントに書き込む学習を行っていました。

このように、全部が全部ICTに置き換わるわけではありません。

ICTの方が効果が高いもの、手で実際に作業する方が効果が高いものを上手に組み合わせて学習を展開しています。

子供たちの方が適応力があるようで、どんどん活用して学習を進めている様子が見られます。

情報モラルや消費者教育など社会の中で安全に生きていくための力を育てる取組も併せて行いながら、学習活動の充実につなげていきたいと思います。

そう、ICTを活用した授業です。

各教室にプロジェクターが設置されたことで、授業の中にカラーでの提示、大画面での提示が増えてきました。

子供たちの集中度、理解度も格段に上がっているように感じます。

さらに、プロジェクターで投影したものに専用のペンで書き込むことができるので、黒板の前に出てきて活動するのを楽しみにしている様子も見られます。

「私もやりたい!次はぼく!」という声が聞かれます。

中学部では、タブレット端末を使って調べながらプリントに書き込む学習を行っていました。

このように、全部が全部ICTに置き換わるわけではありません。

ICTの方が効果が高いもの、手で実際に作業する方が効果が高いものを上手に組み合わせて学習を展開しています。

子供たちの方が適応力があるようで、どんどん活用して学習を進めている様子が見られます。

情報モラルや消費者教育など社会の中で安全に生きていくための力を育てる取組も併せて行いながら、学習活動の充実につなげていきたいと思います。

豊かな言葉に膨らむ実りへの期待

小学部の児童たちが畑に出て行く様子が見えました。

何を植えるのかな?一緒に外に出て様子を見てみることにしました。

すると、子供たちは真剣な眼差しで畝を立てたり、いもを植えたり、水やりをしたり・・・。

お~、がんばってるね~と思いながら近付いてみると、先生たちの言葉掛けが聞こえてきました。

「おいもさんが寝る布団だから、柔らかくふかふかにしてあげようね。」

「暑くて喉がカラカラかもしれないね。冷たい水で気持ちよくなったかな。」

何て豊かな表現だろうと感心しました。

自分が寝るのだとしたら、ふかふかの方が気持ちいいな。

私も喉がカラカラだから、同じ気持ちかな。

私の頭に浮かんだように、子供たちの頭にも同じようなイメージが浮かんでいたのだと思います。

だからあんなに真剣に、優しく植えていたのか。妙に納得しました。

そんな豊かな言葉を掛けられたら、子供たちも植えた「いも」も、秋にはきっと豊かに実ることでしょう。

どのような実りの姿を見せてくれるか今から楽しみですね。

・・・看板を見て思わず笑ってしまいました。

何を植えるのかな?一緒に外に出て様子を見てみることにしました。

すると、子供たちは真剣な眼差しで畝を立てたり、いもを植えたり、水やりをしたり・・・。

お~、がんばってるね~と思いながら近付いてみると、先生たちの言葉掛けが聞こえてきました。

「おいもさんが寝る布団だから、柔らかくふかふかにしてあげようね。」

「暑くて喉がカラカラかもしれないね。冷たい水で気持ちよくなったかな。」

何て豊かな表現だろうと感心しました。

自分が寝るのだとしたら、ふかふかの方が気持ちいいな。

私も喉がカラカラだから、同じ気持ちかな。

私の頭に浮かんだように、子供たちの頭にも同じようなイメージが浮かんでいたのだと思います。

だからあんなに真剣に、優しく植えていたのか。妙に納得しました。

そんな豊かな言葉を掛けられたら、子供たちも植えた「いも」も、秋にはきっと豊かに実ることでしょう。

どのような実りの姿を見せてくれるか今から楽しみですね。

・・・看板を見て思わず笑ってしまいました。

にこやかに、そして黙々と

本校では、感染防止対策のため学級ごとに学習を行っています。

本来は、作業学習も学年を超えた縦割り集団で行っていますが、今は学級という小さな単位での実施となっています。

ある学級は、下足箱の清掃をしていました。

風の強い日があると、八二養名物の土埃が入ってきて結構汚れています。

生徒たちは、一つ一つ丁寧に拭き掃除をしてくれています。

「がんばってるね!」と声を掛けると「ありがとうございます!」とにこやかに答えた後、すぐに切り替え、黙々と作業を進めています。

どこかで読んだ記憶があるのですが、黙々と地道なタイプの子と、社交的なタイプの子、どちらの予後がよいか?という話を思い出しました。

その答えは、社交的なタイプの子なのだそうです・・・。

自分自身がそうだからか、個人的には黙々と地道なタイプの子に好感を持ちますが、社会の中で生きていく上では社交性が大事なようです。

※黙々とがんばることはもちろん大事ですが、社交性は成功のための大きな要因ということが言えるでしょう。社会の中で柔らかく生きていくということを考えればそうなのかもしれませんね。

さて、作業をしていた生徒たちの様子に戻ってみましょう。

生徒たちは、“にこやかに”「ありがとうございます!」と私に対応し、そして“黙々と”作業を続けていました。

社交性○、地道な作業○です。

これは将来が楽しみになりました。

本来は、作業学習も学年を超えた縦割り集団で行っていますが、今は学級という小さな単位での実施となっています。

ある学級は、下足箱の清掃をしていました。

風の強い日があると、八二養名物の土埃が入ってきて結構汚れています。

生徒たちは、一つ一つ丁寧に拭き掃除をしてくれています。

「がんばってるね!」と声を掛けると「ありがとうございます!」とにこやかに答えた後、すぐに切り替え、黙々と作業を進めています。

どこかで読んだ記憶があるのですが、黙々と地道なタイプの子と、社交的なタイプの子、どちらの予後がよいか?という話を思い出しました。

その答えは、社交的なタイプの子なのだそうです・・・。

自分自身がそうだからか、個人的には黙々と地道なタイプの子に好感を持ちますが、社会の中で生きていく上では社交性が大事なようです。

※黙々とがんばることはもちろん大事ですが、社交性は成功のための大きな要因ということが言えるでしょう。社会の中で柔らかく生きていくということを考えればそうなのかもしれませんね。

さて、作業をしていた生徒たちの様子に戻ってみましょう。

生徒たちは、“にこやかに”「ありがとうございます!」と私に対応し、そして“黙々と”作業を続けていました。

社交性○、地道な作業○です。

これは将来が楽しみになりました。

参観日

昨日から、参観日が始まりました。

「昨日から」と書いたのは、学年ごとに分散して実施しているからです。

今週は小学部6,5,4年生、来週は小学部3,2,1年生、再来週は中学部が予定されています。

保護者の皆さんが来るということで、朝から子供たちはテンション高め、声のトーンも高めです。大好きなお父さんお母さんに自分の学級、友だち、学習の様子を見てもらうことが嬉しいのでしょう。

参観にきたお父さんに、友達を紹介したり、廊下に掲示してある絵の制作過程を教えたりしている子がいました。お父さんが「ほら、もうお勉強始まるよ。」と言いながらも嬉しそうな顔をしているのを見て、子供にとっても保護者にとってもよい時間になったのかなと思います。

さて、保護者の皆様にはPTA活動に御協力いただきありがとうございます。

コロナ禍で、一堂に会して行う総会や環境整備作業などの活動ができない状況にあり、直接的な対話をしながらPTA活動を進めることができないのは残念ですが、書面決議での回答率、参観日の機会を利用した各学年ごとの打合せの様子を見て、保護者同士のつながりと一体感をもって子供たちの教育活動を支えようとしてくださっている皆様の思いをひしひしと感じます。

様々な制約がある中ですが、できることの中で最大の効果を上げられるよう知恵を出し合いながら一緒に進めていきましょう。

「昨日から」と書いたのは、学年ごとに分散して実施しているからです。

今週は小学部6,5,4年生、来週は小学部3,2,1年生、再来週は中学部が予定されています。

保護者の皆さんが来るということで、朝から子供たちはテンション高め、声のトーンも高めです。大好きなお父さんお母さんに自分の学級、友だち、学習の様子を見てもらうことが嬉しいのでしょう。

参観にきたお父さんに、友達を紹介したり、廊下に掲示してある絵の制作過程を教えたりしている子がいました。お父さんが「ほら、もうお勉強始まるよ。」と言いながらも嬉しそうな顔をしているのを見て、子供にとっても保護者にとってもよい時間になったのかなと思います。

さて、保護者の皆様にはPTA活動に御協力いただきありがとうございます。

コロナ禍で、一堂に会して行う総会や環境整備作業などの活動ができない状況にあり、直接的な対話をしながらPTA活動を進めることができないのは残念ですが、書面決議での回答率、参観日の機会を利用した各学年ごとの打合せの様子を見て、保護者同士のつながりと一体感をもって子供たちの教育活動を支えようとしてくださっている皆様の思いをひしひしと感じます。

様々な制約がある中ですが、できることの中で最大の効果を上げられるよう知恵を出し合いながら一緒に進めていきましょう。

問い掛けられて気付くこと

2回目の全校集会が行われました。

今回、川村教頭先生のお話の中で、子供たちに「慣れましたか?」と問い掛けがありました。

教室の様子を見て回っていた私は、子供たちの様子を見て「はい、大丈夫ですよ。」と自信をもって報告しました。

その根拠は、2つです。

1つめは、下の写真にあるとおり、お話に合わせて提示されるスライドをよく見て、しっかり話を聞いている様子です。

小学部1年生も、中学部1年生も先生との信頼関係ができ、すっかり落ち着いて八戸第二養護学校の子供になっています。

2つめは、新任職員の自己紹介が一人終わる度に学校中に大きな拍手が響き渡っていたことです。

知っている顔が出てくるからこそ気持ちも入りますし、そのお話に興味を持って聞き、心が動くのだと思います。力強い拍手は、近付いた印、気持ちを寄せた印なのだと思います。

連休明けだけど落ち着いた感じだなと漠然と感じてはいましたが、改めて「慣れましたか?」と問われたことで、どうかな?と注意深く見る機会になりました。

私はどちらかというと、「しっかりやっていればよし」として見守ってしまうところがあるのですが、何気ないことでも敢えて問い掛けることで意識していなかったところに注意を向けたり、深く考えたりする機会になるんだなということを感じました。

子供たちに何て問いかけてみようかな?しつこくならない程度に。

今回、川村教頭先生のお話の中で、子供たちに「慣れましたか?」と問い掛けがありました。

教室の様子を見て回っていた私は、子供たちの様子を見て「はい、大丈夫ですよ。」と自信をもって報告しました。

その根拠は、2つです。

1つめは、下の写真にあるとおり、お話に合わせて提示されるスライドをよく見て、しっかり話を聞いている様子です。

小学部1年生も、中学部1年生も先生との信頼関係ができ、すっかり落ち着いて八戸第二養護学校の子供になっています。

2つめは、新任職員の自己紹介が一人終わる度に学校中に大きな拍手が響き渡っていたことです。

知っている顔が出てくるからこそ気持ちも入りますし、そのお話に興味を持って聞き、心が動くのだと思います。力強い拍手は、近付いた印、気持ちを寄せた印なのだと思います。

連休明けだけど落ち着いた感じだなと漠然と感じてはいましたが、改めて「慣れましたか?」と問われたことで、どうかな?と注意深く見る機会になりました。

私はどちらかというと、「しっかりやっていればよし」として見守ってしまうところがあるのですが、何気ないことでも敢えて問い掛けることで意識していなかったところに注意を向けたり、深く考えたりする機会になるんだなということを感じました。

子供たちに何て問いかけてみようかな?しつこくならない程度に。

不審者対応訓練

児童生徒下校後、学校に不審者が侵入したことを想定した訓練を行いました。

感染症対策のため、警察の方をお招きして実技を行うことはかないませんでしたが、DVDを視聴して対応をしっかり確認しました。

<保護者の皆様へ>

感染症対策、防犯の両面から、遅刻、早退、忘れ物を届けに来たなどの場合は、玄関での対応とさせていただいておりますので御理解と御協力をお願いします。

※PTA活動、参観日などの場合は、所定の手続きを踏んで入校いただいていますので御安心ください。

感染症対策のため、警察の方をお招きして実技を行うことはかないませんでしたが、DVDを視聴して対応をしっかり確認しました。

<保護者の皆様へ>

感染症対策、防犯の両面から、遅刻、早退、忘れ物を届けに来たなどの場合は、玄関での対応とさせていただいておりますので御理解と御協力をお願いします。

※PTA活動、参観日などの場合は、所定の手続きを踏んで入校いただいていますので御安心ください。

競り合う楽しさ

校舎2階の窓から見える櫻が満開です(桜の木は、お隣のうみねこ塾さんのもの・・・借景です)。

そんな中、今日はある児童に誘われて、朝のランニングに行きました。

外という空間で、距離が保たれていれば、声を掛け合ったり、一緒に走ったりすることが出来ます。

苦しい?イメージの強いランニングですが、みんなそれぞれのペースで楽しそうに走っています。

誰かと一緒に走るって楽しいですよね。

※校内では、感染防止対策のため、学級ごとの活動が基本となっており、他の学級の子供との関わりが少ない状況だったので、一緒に走る喜びは格別です。

誘ってくれた子も私の姿を見つけると、「早く走ろう!」と誘ってくれました。そして、心がウキウキするのか、ペースアップして走るのです。

気持ちが走りに表れているなあと思いながらペースを合わせて走っていると・・・6年生の男子がペースを上げて私の横に並び、ちらっとこちらを見ると、すっと前に出て走っていきます。その挑発に乗ってしまいました。

ゆっくり走っている子供たちをどんどん追い抜きながらまさに競り合いでした。さすがに6年生にもなると速いです。40半ばを過ぎたおじさんは最後には諦めてしまいました。

走り終わった後、競り合った6年生の男の子から「また明日も勝負しましょう。」と誘いを受けました。

競り合って『勝った』ことが嬉しかったようです。「もっと、もっと」という気持ちが見られると私も嬉しくなります。

簡単に連戦・連勝を許してしまっては、競り合う楽しさも半減してしまうでしょうから、私も体調を整えてしっかり競り合い、時には勝つことができるようにがんばろうと思います。

緊張を乗り越えて

第1回の全校集会が行われました。

※今年も感染防止対策のため、しばらくは放送等を活用した実施になります。

校長先生のお話

本校では、生徒会会長、副会長が司会進行を務めています。

昨年度末に当選し、今回が実質的に初仕事となる3名の生徒が職員室の放送機器の前に集まってきました。

普段からおしゃべり好きな生徒たちなのですが、今日はいつにも増して口数が多いように感じました。「緊張する。」「笑いが止まらない~。」いつもと違う、なかなか味わうことのない緊張感から気持ちの安定を保つのが難しいのだろうなと思いました。

しかし、さすが選挙で選ばれた精鋭とあって、本番前には落ち着きを取り戻し、仕事をきっちりやり遂げました。

生徒たちは、集会が始まる直前まで何度も練習を繰り返していました。緊張を乗り越えようとして彼らなりに考えて行動していたのだと思います。

私の隣に座っていた教頭先生は、「きれいな声だな。」と思わず独り言を漏らしていましたが、私も同じことを感じていたので、うれしくなりました。

これからも様々な壁にぶつかったり、一歩がなかなか踏み出せなかったりすることがあるかもしれません。そんなときは、今回のように乗り越えるための工夫をしながら、たくましく成長してほしいと思います。

※今年も感染防止対策のため、しばらくは放送等を活用した実施になります。

校長先生のお話

本校では、生徒会会長、副会長が司会進行を務めています。

昨年度末に当選し、今回が実質的に初仕事となる3名の生徒が職員室の放送機器の前に集まってきました。

普段からおしゃべり好きな生徒たちなのですが、今日はいつにも増して口数が多いように感じました。「緊張する。」「笑いが止まらない~。」いつもと違う、なかなか味わうことのない緊張感から気持ちの安定を保つのが難しいのだろうなと思いました。

しかし、さすが選挙で選ばれた精鋭とあって、本番前には落ち着きを取り戻し、仕事をきっちりやり遂げました。

生徒たちは、集会が始まる直前まで何度も練習を繰り返していました。緊張を乗り越えようとして彼らなりに考えて行動していたのだと思います。

私の隣に座っていた教頭先生は、「きれいな声だな。」と思わず独り言を漏らしていましたが、私も同じことを感じていたので、うれしくなりました。

これからも様々な壁にぶつかったり、一歩がなかなか踏み出せなかったりすることがあるかもしれません。そんなときは、今回のように乗り越えるための工夫をしながら、たくましく成長してほしいと思います。

ちょっとを引き出す工夫~歯科検診から~

歯科検診が行われました。

子供たちにとっては、検診の中でも一番ハードルの高い検診ですね。

苦手意識を持つことが多い検診ですが、

「ちょっとがまん。」して、「なんだこんなもんか。」という経験を重ねることが大切だと思います。

ちょっとがまん・・・の「ちょっと」がなかなか難しいのですが、今日も子供たちのちょっとのがまんをうまく引き出そうと、先生たちはあの手この手で子供の気持ちを軽くしようとがんばっています。

ある学級では、絵本を目線の上の方に提示して、顔を上げてもらうように工夫していました。確かに、体に力が入るとぎゅっと丸くなる方に力が入ってしまいますから、なかなかいい工夫だなと思いました。

そんな工夫もあって、みんな今までより「ちょっと」頑張りを見せて歯科検診に臨むことが出来ました。

歯科検診の取材の際に2年間追いかけてきた子(一昨年、昨年の歯科検診の記事を御覧ください)は、今回「できたぜ!」とガッツポーズを見せていました。

毎年ちょっとずつのがまんの経験を重ね、こんなもんだと理解できたのかなと思います。

歯科検診に限らず、ちょっとのがまん、頑張りの中で得られる安心感や達成感の中で成長していくのかなと思います。

今回の様々な工夫のように、ちょっとを上手に導いてあげることを大切に子供たちと関わっていきたいなと思います。

子供たちにとっては、検診の中でも一番ハードルの高い検診ですね。

苦手意識を持つことが多い検診ですが、

「ちょっとがまん。」して、「なんだこんなもんか。」という経験を重ねることが大切だと思います。

ちょっとがまん・・・の「ちょっと」がなかなか難しいのですが、今日も子供たちのちょっとのがまんをうまく引き出そうと、先生たちはあの手この手で子供の気持ちを軽くしようとがんばっています。

ある学級では、絵本を目線の上の方に提示して、顔を上げてもらうように工夫していました。確かに、体に力が入るとぎゅっと丸くなる方に力が入ってしまいますから、なかなかいい工夫だなと思いました。

そんな工夫もあって、みんな今までより「ちょっと」頑張りを見せて歯科検診に臨むことが出来ました。

歯科検診の取材の際に2年間追いかけてきた子(一昨年、昨年の歯科検診の記事を御覧ください)は、今回「できたぜ!」とガッツポーズを見せていました。

毎年ちょっとずつのがまんの経験を重ね、こんなもんだと理解できたのかなと思います。

歯科検診に限らず、ちょっとのがまん、頑張りの中で得られる安心感や達成感の中で成長していくのかなと思います。

今回の様々な工夫のように、ちょっとを上手に導いてあげることを大切に子供たちと関わっていきたいなと思います。

交通安全教室

新年度が始まり、通勤の時にいつもすれ違っていた車を見なくなりました。

逆に新たに出会うようになった人もいます(ぴかぴかのランドセルを背負った小学1年生や真新しい制服の中学生などです)。

これまで慣れ親しんだ環境から少し違う環境に身を置くことになるのでいつも通りの動きでも、ちょっと違ったことが起きてしまうかもしれません。

本校でも、この時期に交通安全について学習する機会を大切にしています。

今日は小学部の「交通安全教室」が行われました。

最初は、学校の敷地内の横断歩道でで安全確認の練習。

私が見たのは4年生の子供たちでしたが、3年の積み上げは大きいなと思いました。

1年生の時の様子とはまるで違うのです。「右、左、右」という先生の声に合わせてしっかり安全確認をしています。

これなら道路でも大丈夫。自信をもって学校の前にある道路の横断に取り組みました。

立派だなと思ったのは、「右、左、右」の確認が形だけではないということ。

遠くから車が近付いているのに気付き、2歩前に出たところから戻ってくるという様子が見られました。本質を理解しているなとうれしく思いました。

普段の授業の中でも、形だけ出来たように見えることに止まらず、本当に役に立つ力が身に付くように関わっていきたいなあと思いました。

逆に新たに出会うようになった人もいます(ぴかぴかのランドセルを背負った小学1年生や真新しい制服の中学生などです)。

これまで慣れ親しんだ環境から少し違う環境に身を置くことになるのでいつも通りの動きでも、ちょっと違ったことが起きてしまうかもしれません。

本校でも、この時期に交通安全について学習する機会を大切にしています。

今日は小学部の「交通安全教室」が行われました。

最初は、学校の敷地内の横断歩道でで安全確認の練習。

私が見たのは4年生の子供たちでしたが、3年の積み上げは大きいなと思いました。

1年生の時の様子とはまるで違うのです。「右、左、右」という先生の声に合わせてしっかり安全確認をしています。

これなら道路でも大丈夫。自信をもって学校の前にある道路の横断に取り組みました。

立派だなと思ったのは、「右、左、右」の確認が形だけではないということ。

遠くから車が近付いているのに気付き、2歩前に出たところから戻ってくるという様子が見られました。本質を理解しているなとうれしく思いました。

普段の授業の中でも、形だけ出来たように見えることに止まらず、本当に役に立つ力が身に付くように関わっていきたいなあと思いました。

令和4年度入学式

本校では、小学部18名、中学部29名の新入生を迎えました。

4月8日(金)10時から中学部の入学式が行われました。

本校からの進学者23名に、小学校から入学する6名が加わり、本校の中でも一番人数の多い学年になりました。

6年間で培った人間関係の中に、新たな個性が加わることで、生徒同士の多様な関わりが見られるのではないかと期待しています。

生徒会長の挨拶にあったように、困ったときはいつでも先輩を頼っていいです。

分からないときは遠慮なく聞いてみよう。自信がないときは先輩の姿をしっかり見てみよう。

必ず進むべき道が見えるはずです。

新入生の皆さんが楽しみにしている作業学習は大人になる第一歩を感じられるとてもやりがいのある学習です。働く楽しさ、仕事ぶりを評価してもらううれしさを存分に味わいながら成長してください。

中学部の式の後に、小学部入学式が行われました。

中学生の大きな体から比べると、確かに体は小さくかわいらしいのですが、入学に対する思いは同じなのだと思いました。

式が始まる前に、「そろそろ式が始まります。いすに座りましょう。」と呼び掛けたところ、それまで体育館を走り回っていた子が、お父さん、お母さんの隣のいすに座ったのです。なんて素晴らしい!

小学生になるんだという気持ちをしっかり持って入学してきたのだなと感心しました。

「全員、御起立ください。」の言葉にも御覧のとおり、しっかり応じて式に参加していました。

そんな立派な小学1年生の子供たち、保護者の皆さんが羨望の眼差しを向けたのは、6年生の代表の児童でした。

代表児童が壇上に上がると明らかに空気が変わったように感じました。

決して言葉にしていたわけではありませんが、私には「かっこいい!」という子供の声、「うちの子もああなるのかな。」という保護者の声が聞こえた気がしました。

小学部も、中学部も、よいお手本が近くにいてくれるのは有り難いことですね。

一歩一歩憧れの先輩に近づけるようがんばっていきましょう!

4月8日(金)10時から中学部の入学式が行われました。

本校からの進学者23名に、小学校から入学する6名が加わり、本校の中でも一番人数の多い学年になりました。

6年間で培った人間関係の中に、新たな個性が加わることで、生徒同士の多様な関わりが見られるのではないかと期待しています。

生徒会長の挨拶にあったように、困ったときはいつでも先輩を頼っていいです。

分からないときは遠慮なく聞いてみよう。自信がないときは先輩の姿をしっかり見てみよう。

必ず進むべき道が見えるはずです。

新入生の皆さんが楽しみにしている作業学習は大人になる第一歩を感じられるとてもやりがいのある学習です。働く楽しさ、仕事ぶりを評価してもらううれしさを存分に味わいながら成長してください。

中学部の式の後に、小学部入学式が行われました。

中学生の大きな体から比べると、確かに体は小さくかわいらしいのですが、入学に対する思いは同じなのだと思いました。

式が始まる前に、「そろそろ式が始まります。いすに座りましょう。」と呼び掛けたところ、それまで体育館を走り回っていた子が、お父さん、お母さんの隣のいすに座ったのです。なんて素晴らしい!

小学生になるんだという気持ちをしっかり持って入学してきたのだなと感心しました。

「全員、御起立ください。」の言葉にも御覧のとおり、しっかり応じて式に参加していました。

そんな立派な小学1年生の子供たち、保護者の皆さんが羨望の眼差しを向けたのは、6年生の代表の児童でした。

代表児童が壇上に上がると明らかに空気が変わったように感じました。

決して言葉にしていたわけではありませんが、私には「かっこいい!」という子供の声、「うちの子もああなるのかな。」という保護者の声が聞こえた気がしました。

小学部も、中学部も、よいお手本が近くにいてくれるのは有り難いことですね。

一歩一歩憧れの先輩に近づけるようがんばっていきましょう!

新任式・始業式で令和4年度スタート!

2週間程の春休みでした。

私は、子供がいない学校がさみしくて「早く始まらないかな。」とことあるごとに口にしていました(学校でも、家でも)。

すぐに始まることは分かっているのですが、何となく物足りない、張り合いがない感じに耐えられなくなってしまいます。

今日、玄関で子供たちを迎える先生たちを見ていて、みんな同じ気持ちなんだなということが分かりました。

子供たちを迎える先生たちは、

まず、目が違います。声のトーンが違います。そして、身のこなしが違います。

♪昼間のパパはちょっと違う♬(by忌野清志郎)という歌詞が口をついて出そうになるぐらい、光って見えました。

そんな先生たちに迎えられて、子供たちは安心して新しい環境になじんでいました。

新しい先生と一緒に新しい環境を確認する スクリーンに映る校長先生の話を聞く

各教室での新任式・始業式の様子を見て回ると、驚くほど落ち着いて、感心するほど立派な態度で参加しています。

前年の学習と家庭での生活の経験が確実に積み上がっているなあと思いました。

それぞれによい形で新しい1年のスタートを切ることが出来たと思います。

ある学級を訪ねると教室の後ろには教科書が用意されていました。

新しい教科書を使っての学習に期待が膨らみます。

今年はどんなことがあるだろう?どんなことを学び、成長できるだろう?

児童生徒の皆さん、一緒に着実な一歩を踏み出す1年にしていきましょう。

保護者の皆様、関係機関の皆様、今年度も変わらず、学校の教育活動への理解と協力をお願いします。

私は、子供がいない学校がさみしくて「早く始まらないかな。」とことあるごとに口にしていました(学校でも、家でも)。

すぐに始まることは分かっているのですが、何となく物足りない、張り合いがない感じに耐えられなくなってしまいます。

今日、玄関で子供たちを迎える先生たちを見ていて、みんな同じ気持ちなんだなということが分かりました。

子供たちを迎える先生たちは、

まず、目が違います。声のトーンが違います。そして、身のこなしが違います。

♪昼間のパパはちょっと違う♬(by忌野清志郎)という歌詞が口をついて出そうになるぐらい、光って見えました。

そんな先生たちに迎えられて、子供たちは安心して新しい環境になじんでいました。

新しい先生と一緒に新しい環境を確認する スクリーンに映る校長先生の話を聞く

各教室での新任式・始業式の様子を見て回ると、驚くほど落ち着いて、感心するほど立派な態度で参加しています。

前年の学習と家庭での生活の経験が確実に積み上がっているなあと思いました。

それぞれによい形で新しい1年のスタートを切ることが出来たと思います。

ある学級を訪ねると教室の後ろには教科書が用意されていました。

新しい教科書を使っての学習に期待が膨らみます。

今年はどんなことがあるだろう?どんなことを学び、成長できるだろう?

児童生徒の皆さん、一緒に着実な一歩を踏み出す1年にしていきましょう。

保護者の皆様、関係機関の皆様、今年度も変わらず、学校の教育活動への理解と協力をお願いします。

修了式・離任式

今日は、1年の学習の最終日でした。

修了式・離任式が行われました。

本来であれば、体育館で、各学年の代表児童生徒が校長先生から修了証書を受け取ったり、退職・異動する先生とお別れをしたりするのですが、感染防止対策として各学級でスライドを使って式を実施することとしました。

各学級では、担任の先生から児童生徒一人一人が修了証書を受け取っていました。

体育館でもらうという緊張感は味わえなかったかもしれませんが、一人一人の子供に合わせて丁寧に証書を渡している姿を見て、特別支援学校のよさが出ているなあと感じました。

ぎゅっと握り込んで持ってしまう子のためにクリアファイルに入れて手渡したり、証書の存在に気付きやすいように見やすい位置に提示し、手を伸ばして来るまで待ったり、何気ない瞬間ですが、先生たちが子供の力を生かそう、引き出そうとしている姿が見られました。

子供たちもそうした先生たちの思いに応えるようにしっかり証書を受け取っていました。

小学1年生は、1年前とは比べものにならないぐらいの落ち着きぶりでした。

小学4年生になると、体育館でやっていた証書の授与の仕方を覚えているのでしょう、あまりに立派な受け取り方に、私は思わずうなってしまいました。

中学生はもう私たちがやっているのとそう大きく違いはありません。どこに行っても大丈夫と思える態度でした。

小学部1年生から順に中学部まで見ていったのですが、1年という時の重みを感じる時間となりました。そして、もう一つ気付いたのが、体育館での授与の経験のある学年になるとイメージはより明確になり、もらい方も形になっているなあということです。

同じような経験であっても、経験の「場」がどのようであるかということも、大事な要素なのだということに気付きました。

令和4年度は、どんな1年になるのでしょう。

少しでも、子供たちの学びの場が充実出来るよう、がんばっていきたいと思います。

修了式・離任式が行われました。

本来であれば、体育館で、各学年の代表児童生徒が校長先生から修了証書を受け取ったり、退職・異動する先生とお別れをしたりするのですが、感染防止対策として各学級でスライドを使って式を実施することとしました。

各学級では、担任の先生から児童生徒一人一人が修了証書を受け取っていました。

体育館でもらうという緊張感は味わえなかったかもしれませんが、一人一人の子供に合わせて丁寧に証書を渡している姿を見て、特別支援学校のよさが出ているなあと感じました。

ぎゅっと握り込んで持ってしまう子のためにクリアファイルに入れて手渡したり、証書の存在に気付きやすいように見やすい位置に提示し、手を伸ばして来るまで待ったり、何気ない瞬間ですが、先生たちが子供の力を生かそう、引き出そうとしている姿が見られました。

子供たちもそうした先生たちの思いに応えるようにしっかり証書を受け取っていました。

小学1年生は、1年前とは比べものにならないぐらいの落ち着きぶりでした。

小学4年生になると、体育館でやっていた証書の授与の仕方を覚えているのでしょう、あまりに立派な受け取り方に、私は思わずうなってしまいました。

中学生はもう私たちがやっているのとそう大きく違いはありません。どこに行っても大丈夫と思える態度でした。

小学部1年生から順に中学部まで見ていったのですが、1年という時の重みを感じる時間となりました。そして、もう一つ気付いたのが、体育館での授与の経験のある学年になるとイメージはより明確になり、もらい方も形になっているなあということです。

同じような経験であっても、経験の「場」がどのようであるかということも、大事な要素なのだということに気付きました。

令和4年度は、どんな1年になるのでしょう。

少しでも、子供たちの学びの場が充実出来るよう、がんばっていきたいと思います。

卒業式

令和3年度卒業式が行われました。

コロナ禍でも、明るく、華やかに送り出したいという思いで、前日の準備の時に先生たちが玄関を彩ってくれました。

そして、体育館まで続く長い廊下は、小学部、中学部の在校生たちが作った飾りでいっぱいです。

卒業生とその保護者の皆さんも、廊下を歩きながら「かわいいね。」「上手だね~。」と言いながら、一つ一つよく見ていました。式には参加できなかったけど、在校生の皆さんの思いは十分に伝わったと思います。

今回の卒業式に向けて、先生たちは悩みながら準備を進めていました。歌うこと、大きな声で話すことが制限される状況の中で、子供たちの表現する機会をどのように用意するか・・・。動画を使ったり、歌に合わせて手話の表現を取り入れたり、卒業生の思いを皆さんに少しでも伝えたいという思いが私にもひしひしと伝わってきました。

そして今日。その思いは卒業生の思いと合わさってしっかり表れていました。

表現する機会が限られている分、一つ一つの手話など、一瞬一瞬に力を込めている様子が感じられました。私は、その一生懸命さに胸を打たれてしまいました。

(涙が出そうになるので、必死に司会進行のことだけを考えるようにして何とかこらえました。)

そして、一瞬にしっかり力を入れて頑張る気持ちがあれば、卒業後も安心だと思いました。

小学部卒業生の皆さん、新しい一歩に向けてしっかり力をためて準備しましょう。

中学部でも着実に一歩一歩進んでいけるよう、保護者の皆さんと協力しながら支えていきます。

中学部卒業生の皆さん、これからはすぐそばにはいられませんが、ずっと応援しています。

私は、皆さんのことを「自分の思いをしっかり伝えられる子供たち」「友達のことを考えられる子供たち」だと思ってずっと見てきました。そこに、中学部の3年間で「しっかり考えることができる子供たち」というイメージも加わりました。

慌てず、急がず、じっくり考え、友達や大人の声も聞きながら自分の道を進んでください。

卒業おめでとうございます。

大好きな担任の先生と一緒に

コロナ禍でも、明るく、華やかに送り出したいという思いで、前日の準備の時に先生たちが玄関を彩ってくれました。

そして、体育館まで続く長い廊下は、小学部、中学部の在校生たちが作った飾りでいっぱいです。

卒業生とその保護者の皆さんも、廊下を歩きながら「かわいいね。」「上手だね~。」と言いながら、一つ一つよく見ていました。式には参加できなかったけど、在校生の皆さんの思いは十分に伝わったと思います。

今回の卒業式に向けて、先生たちは悩みながら準備を進めていました。歌うこと、大きな声で話すことが制限される状況の中で、子供たちの表現する機会をどのように用意するか・・・。動画を使ったり、歌に合わせて手話の表現を取り入れたり、卒業生の思いを皆さんに少しでも伝えたいという思いが私にもひしひしと伝わってきました。

そして今日。その思いは卒業生の思いと合わさってしっかり表れていました。

表現する機会が限られている分、一つ一つの手話など、一瞬一瞬に力を込めている様子が感じられました。私は、その一生懸命さに胸を打たれてしまいました。

(涙が出そうになるので、必死に司会進行のことだけを考えるようにして何とかこらえました。)

そして、一瞬にしっかり力を入れて頑張る気持ちがあれば、卒業後も安心だと思いました。

小学部卒業生の皆さん、新しい一歩に向けてしっかり力をためて準備しましょう。

中学部でも着実に一歩一歩進んでいけるよう、保護者の皆さんと協力しながら支えていきます。

中学部卒業生の皆さん、これからはすぐそばにはいられませんが、ずっと応援しています。

私は、皆さんのことを「自分の思いをしっかり伝えられる子供たち」「友達のことを考えられる子供たち」だと思ってずっと見てきました。そこに、中学部の3年間で「しっかり考えることができる子供たち」というイメージも加わりました。

慌てず、急がず、じっくり考え、友達や大人の声も聞きながら自分の道を進んでください。

卒業おめでとうございます。

大好きな担任の先生と一緒に

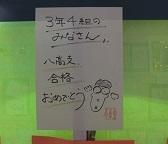

合格発表、そして卒業へ

今日は卒業に向けて飾り付けられた中学部の校舎を歩いてみました。

なぜ中学部なのか。それは、今日は県立特別支援学校高等部普通科の合格発表の日だからです。

受検した特別支援学校高等部のホームページを確認し、各教室からは歓声が。

生徒たちは、進路についての学習や面接の練習などを通して、目標を確認し、自分の気持ちや行動をコントロールしながら表現することをがんばっていました。人生で初めての合否を分ける経験の中で、今までにない緊張感も味わったことでしょう。

「おめでとう」という言葉しかないのですが、少しでも心を込めて言ってあげたいと思います。

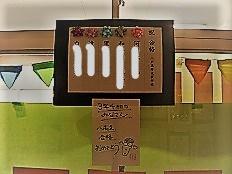

さて、放課後にもう一度中学部の校舎に行くと、教室の前には、「祝 合格」の掲示が誇らしげに掲げてありました。

その下には、校長先生からのメッセージカードがありました。

これをもらって、生徒たちはとても喜んでいたと担任の先生から聞きました。

「合格」を確かな形として受け受け止めることができたのでしょう。合格証書を2つもらったような感覚だったのかもしれませんね。

発表前はそうでもなかったのですが、行く先が決まると一気に卒業に向けて気持ちが走り出した感じがします。新しい道が見えたことがそう思わせるのかもしれません。

卒業する皆さんには、これからも常に目の前に新しい道を見つけて進んでいってほしいと思います。

「給食」いつもありがとう!

「厨房に感謝を伝える会」が行われました。

※本来は、食堂に集まった児童生徒みんなで感謝の気持ちを伝える場なのですが、感染症防止対策のため、厨房代表2名、児童生徒代表3名で行いました。

「私は、9年間給食を食べてきました。」という言葉に、思わず泣きそうになってしまいました。

その生徒がかわいらしい小学生だった頃から、ずいぶん大人びた中学部3年生になった現在までの成長の過程が一気に思い起こされたからです。何気ない言葉なのですが、その年月の積み重ねを思うとグッとくるものがあります。

(卒業式は泣いてしまいそう・・・いや司会者だから・・・、そんなことを考えながら生徒の様子を見ていました。)

ある子供は、給食のおかげで食べられるものが増えたり、ある子供は給食を楽しみに学習をがんばったり、給食が9年間の学校生活をずっと支えてくれていたことを思うと、いつも感じている感謝の気持ちでは足りないなと思ってしまいました。

こういう機会があって、改めてその有り難さを感じることができました。

「いつもおいしい給食をありがとうございます。」

このプレゼントの中には、本校児童生徒194名+教職員全員の感謝の気持ちが詰まっています。

これからもよろしくお願いします。

※本来は、食堂に集まった児童生徒みんなで感謝の気持ちを伝える場なのですが、感染症防止対策のため、厨房代表2名、児童生徒代表3名で行いました。

「私は、9年間給食を食べてきました。」という言葉に、思わず泣きそうになってしまいました。

その生徒がかわいらしい小学生だった頃から、ずいぶん大人びた中学部3年生になった現在までの成長の過程が一気に思い起こされたからです。何気ない言葉なのですが、その年月の積み重ねを思うとグッとくるものがあります。

(卒業式は泣いてしまいそう・・・いや司会者だから・・・、そんなことを考えながら生徒の様子を見ていました。)

ある子供は、給食のおかげで食べられるものが増えたり、ある子供は給食を楽しみに学習をがんばったり、給食が9年間の学校生活をずっと支えてくれていたことを思うと、いつも感じている感謝の気持ちでは足りないなと思ってしまいました。

こういう機会があって、改めてその有り難さを感じることができました。

「いつもおいしい給食をありがとうございます。」

このプレゼントの中には、本校児童生徒194名+教職員全員の感謝の気持ちが詰まっています。

これからもよろしくお願いします。

「雪」も捉え方次第

「雪」がたくさん降ると、私は少し憂鬱な気分になります。

でも、先生方の捉えは違うようでした。

朝の職員室の中で「雪かきができるぞ。」そんな声が聞こえてきました。

そして、朝の活動を終えると、中学部の生徒たちはお隣のうみねこ塾さんへ続く道路の雪かきに繰り出していました。

ある生徒が1回雪をかいた後に「道ができた。」と言っているのが聞こえました。

なるほど、雪かきには、ビフォー・アフターのわかりやすさがあるなあ、改めて気付きました。

生徒たちは、きれいになる道路を見て達成感を感じながら、どんどん作業を続けます。

そこに、ちょうどよいタイミングで、うみねこ塾の塾長さんが通りかかりました。子供たちに「ありがとう」と声を掛けてくれました。

その瞬間、「雪かきができるぞ。」の意味がストンと自分の中に落ちていきました。

同じ「雪」ですがどのように捉えるのかによって、生活の質が変わりますね。

自分の身の周りで起きている様々なことをどのように受け止められるか、生活が充実するかどうかはそこにかかっているのかもしれませんね。

でも、先生方の捉えは違うようでした。

朝の職員室の中で「雪かきができるぞ。」そんな声が聞こえてきました。

そして、朝の活動を終えると、中学部の生徒たちはお隣のうみねこ塾さんへ続く道路の雪かきに繰り出していました。

ある生徒が1回雪をかいた後に「道ができた。」と言っているのが聞こえました。

なるほど、雪かきには、ビフォー・アフターのわかりやすさがあるなあ、改めて気付きました。

生徒たちは、きれいになる道路を見て達成感を感じながら、どんどん作業を続けます。

そこに、ちょうどよいタイミングで、うみねこ塾の塾長さんが通りかかりました。子供たちに「ありがとう」と声を掛けてくれました。

その瞬間、「雪かきができるぞ。」の意味がストンと自分の中に落ちていきました。

同じ「雪」ですがどのように捉えるのかによって、生活の質が変わりますね。

自分の身の周りで起きている様々なことをどのように受け止められるか、生活が充実するかどうかはそこにかかっているのかもしれませんね。

アクセスカウンター

7

7

3

7

5

8

7

お知らせ

電話対応時間について

(職員、保護者以外の方へ)

本校では、職員の勤務時間外における電話対応を下記のように変更いたします。

電話対応時間

平日 8:20~16:50

休日 電話対応を行いません。

上記対応時間以外は、後日電話をかけ直していただくか、下記URLを読み取って①所属、②氏名、③連絡先電話番号、④連絡を取りたい本校職員名、⑤要件の概要を入力してください。

後日、職員から折り返しの電話をさせていただきます。

リンク集

新着

13日(金)に中学部第3回参観日を行いました。 授業参観では、各学年が総合的な学習の時間(824タイム)で取り組んだ学習を見ていただきました。

1学年「今年度の学習成果を発表しよう」

2学年「せんべい汁マスターになろう」

2学年「せんべい汁マスターになろう」

3学年「中学部3年間の振り返りをしよう」

1学年は、各学級で取り組んだ各教科等の内容(校外学習、運動、ダンスなど)を発表しました。また、2学年ではせんべい汁研究所の方にも参観してもらい、せんべい汁マイスターに認定してもらうことができました。そして、3学年では、「高等部進学に向けてがんばりたいことを発表しよう」ということも行いで、受検に向けての意気込みを発表しました。

{{item.Plugin.display_name}}

{{item.Topic.display_publish_start}}

{{item.RoomsLanguage.display_name}}

{{item.CategoriesLanguage.display_name}}