八二養の日々

スクールバスが12台の朝

来年度、本校に入学・転学を考えている方を対象に、学校のことを説明したり、授業の様子を見ていただいたりしています。

その中で、「本校では、スクールバスを6台運行しています。今年は、感染症防止対策のため、乗車人数を半分程度に減らすため、乗車率の高い朝の時間帯は、12台で運行しています。」と説明しています。

そう説明していて、12台で運行しているバスの様子をまだ知らない方もいたかもしれないと気付きました。そこで朝の様子を少し紹介します。

校門脇にいつもの6台のバスが駐まり、

駐車場の奥の方にさらに6台が駐まる。

このほかに送迎サービスの車、保護者さんも入ってきます。

どこかのバスターミナルかと思うほどの光景です。

その中を、

バスから降りてくるおよそ160人の子供たち、

送迎されてきた30人の子供たち、

12名の添乗の先生、

12名の介助員さん、

そして出迎えに出る先生たち数十名が行き交います。

活気があって1日のスタートを感じる時間であると同時に、安全面で細心の注意を払わなければならない時間でもあります。

ですから、安全のための約束がいくつかあります。

例えば、「車が動くときは、歩行者用の信号を赤にしてその場で止まる」という約束。

初めのうちは信号のカードやミニチュア信号をもって子供たちに「赤」であることを伝え、一緒に止まって待つように指導している姿が見られます。

また、待つときに手持ち無沙汰だとすぐに動きたくなってしまうので、子供たちが好きな歌を歌ったり、ちょっと体をブルブルさせて遊んだり、様々な工夫をしながら待つということができるようにしている姿もよく見ます。

1年生のときに泣いていたあの子が、今は余裕の表情で止まって待てる、という姿を見ると積み重ねが持つ力の大きさを感じます。

遊びの場面や学習の場面では待つ時間は少ない方がいいのですが、このような安全に関わるところでは待つこともとても大切なことですね。止まれないと事故に遭ってしまいますから。

毎日、毎日、信号に合わせて止まるということの繰り返しですが、その中で子供たちは自分をコントロールすることも学んでいるんだなと思います。

朝と帰りの日常的な光景ですが、そういう目で見ると一歩一歩確実に成長している子供たちの姿を感じることができます。

今は「なんで止まらなきゃいけないんだよ~」と思っているであろうあの子も、いつか信号に合わせて行動できるようになるんだろうな。その日がくるのが楽しみです。

眼科検診をきっかけに「見る」大切さを考えた

何事も心配しているのは私だけのようで、子供たちは落ち着いた様子で検診を受けていました。

※個人的に、目に何か近付いてくる恐怖は耐えがたく、歯科検診よりも眼科検診の方が緊張感が高いです。

学校では、視力検査と眼科検診で子供たちの「見え」に関する情報を得ています。

視力検査ではどれくらいの解像度があるか(細かいところが見えるか)を測ることができます。

眼科検診では、目の病気があるかどうかを調べることができます。

視力がよく、眼病もなければ、ちゃんと見えているはず、なのですが、必ずしもそうとは言いきれないのが難しいところです。

このほかにも、目を動かす力、見るべきものとそうでないものを区別する力など様々な力が総合的に絡み合って「見る」ということができているということを意識しておかなければなりません。

また、ものを見る経験をしないと、見える目を持っていてもしっかり見ることはできないのだそうです。

ですから、視力検査や眼科検診で見る力の基盤となることを把握し、必要であれば治療やめがね等の補助具の調整をすることが前提となりますが、学習や生活の中で多様な「見る」経験ができる機会を用意することが大切になります。

具体的には、ゲームやテレビ、動画視聴などの一方的に入ってくるものの時間を減らし、自分から見ようとするもの(絵本、間違い探し、積み木、ブロック、プラレール、パズル・・・)を増やしていくということになります。

そういう活動は、大人と子供の共同活動になりやすいのもよいところ。

子供の頃の気持ちに戻って一緒に楽しんでみてはいかがですか。

避難訓練に学ぶ、事前と事後の学習の大切さ

今年3月に校舎の大規模改修工事が完了したことから、今回初めてグラウンドへの避難を行いました。

子供たちも、私たちも初めてということで、前日までに先生方は様々な疑問を出し合い、確認しながら訓練当日に備えていました。災害時のことなので、確認しすぎということはありません。イメージがしっかりできるまで、納得ができるまで確認するというのはとてもよいことです。

<ちょっと脱線>

本校は教員の数も多いので、「おっ、そういうところに気付くか!」と感じることが多くあります。多くの目で、様々な角度から物事を見ることができるというのが本校のいいところだなと思います。今回初めての場所への避難ということで、先生方の力が結集する機会となり、校長先生の言う「みんなで、みんなを」につながる取組になったなと思いました。

さて、初めてのことというのは、私たち以上に子供たちも不安なはずです。

特に、小学部の1年生はどうかなとちょっと心配していました。

ところが・・・

一人で 友達と一緒に 先生と一緒に

訓練放送に驚きながらも、見事に机の下に避難することができていました。

話を聞いてそれも納得。

事前に、隠れる練習をしたり、避難経路を確認して一度動いてみたりしっかり学習を積み重ねていたそうです。

さらに、不安な気持ちに打ち勝つためには、友達とのつながり、教師との信頼関係がとても大切なのはいうまでもありませんが、そういったところも普段からの積み重ねが生きたのかなと思えました。

そうした避難の様子を見ていた校長先生は、講評の中で子供たちをたくさん褒めてくれました。

「ヘルメットはみんなの命を守るもの。しっかり被って避難できて○」

カメラから広がる楽しいやりとり

今日は、小学部1年生と一緒に「一本松」まで散歩に出掛けてきました。

私は一人の男の子と一緒に歩くことになりました。

とってもおしゃべりな子で、最初からたくさんお話してくれました。

「ママの車(と同じ)。」⇒「ママは白い車なんだね。」⇒「うん。」

「あっ、たんぽぽ。」⇒「いっぱいあるね。一つとってもいいかな。」⇒「いいよ。」

そんなやりとりをしながら歩いていきました。

私が写真を撮ろうとデジタルカメラを取り出し、前を歩く友達の様子を撮り始めると、急に草むらに向かって走り出しました・・・。

「戻っておいで・・・」と言いかけて思わず笑ってしまいました。

何と、草むらの中でポーズをとってこちらを見ているのです。満面の笑みで。

「写真撮るよ。ハイチーズ。」そう言って写真を撮りました。

撮り終えると満足そうに私のそばに来て彼はこう言いました。「先生、あっち。」

そしてカメラを貸してというように手を差し出してきました。

彼が撮ったのがこの1枚。

このポーズも彼の指示でした。

この指の先には、彼が気に入って何枚も撮影したものがあります。

木の枝がとてもきれいです。

カメラを取り出したことで、こんなに楽しいやりとりが生まれました。

お互いの役割を交代しながら、何度も写真の撮りあいっこをしました。

とても充実した時間でした。

最後に、彼の発想が生きた1枚。フェンスをうまく使っています。

「がお~っ。」⇒「ライオン?」⇒「うん。」

小学部の学年集会で培う力

その中でも、子供たちの学習ペースや学習内容が似ているなどの視点から、効果的な学習を進めるためにそれぞれ4つのグループを作って普段の学習を進めています。

そうすることでメリットがたくさんあるのですが、唯一?のデメリットが、同じ学年の子供でも、一緒に学習する機会が少ない子供が出てくるということです。

同じ学年の友達とのつながりを大切にする場、いつもとは違う学習集団の中でも他者と一緒に活動できる場として、小学部の「学年の会」は大きな意味をもって実施されています。

全校集会や小学部集会も他者と関わる場としての機能がありますが、学年の会の20人前後という集団規模は、関わりが生まれやすいちょうどよいサイズだなあと感じています。

今日も友達と関わるための様々な工夫の下、学年の会が行われていました。

1年生はパラシュートをばさばさと上下に動かしたり、みんなで同じ方向に動いたり・・・、みんなの動きに合わせながら活動するということを大切にしているように見えました。

3年生は、体育館で一堂に会し、進行役の児童のパソコン操作によって提示画面が変わっていきます。それぞれの役割をしっかり果たすということを大事にしながら活動が展開されていました。

場所の関係もあるのですが、4年生以上になると事前に撮影した動画等を使いながら間接的に友達の活動を見るということでも活動が成立していました。

小さいときから段階的に友達への意識を育て、他者に合わせて動くなど一緒に学習する気持ちを育てていくと、「コロナで緊急事態宣言が出されたからリモート学習を」と言われたときにもしっかり人を意識して学習できるのかもしれないなと思いました。

人と一緒に学習するということは、どんな時代になっても変わることなく大切にされなければならないことですね。

子供たちの成長から改めてそんなことを考えた学年の会でした。

これからも多様な活動に取り組みながら、他者と一緒に学ぶことの楽しさ、意味を感じてもらえたらいいなあと思います。

今日から参観日。見に来てくれてありがとう。

参観日なのに、「今日から」という表現を不思議に感じた方がいるかもしれません。

本校では感染症防止対策として、一度に来校する人数を極力減らすため、学年ごとに参観日を開催することとしたため、今日から28日(金)までの間に9回参観日があるのでこのような表現になります。

今日は、中学部3年生の保護者の方が来校しました。外から人が入る機会が少なかったこともあり、保護者の皆さんがいらっしゃって少しうれしい気持ちになったのは私だけでしょうか?

子供たちの様子を見ていると、どうやら子供たちもうれしいようです。

なぜうれしくなるのでしょうか。

私の場合は、『子供たちが成長した姿を見てもらえるから』、子供たちの場合は、『がんばっている自分を見てもらえるから』ということが大きいように感じます。

『自分のことを見てほしい』という気持ちは、成長している証です。

自分に自信があるから見てほしいし、できる実感があるから見てほしいのだと思います。

そうした子供たちの気持ちに応え、成長にしっかり目を向けてくれるのが、大好きな保護者の皆さんであれば、さらに子供たちは力強く成長することでしょう。

だから保護者の方に見ていただく機会というのは本当に貴重です。中止にならなくてよかった。

お忙しい中、参観日に出席し、子供たちの学習を見ていただいてありがとうございます。

これから参観日の学年の皆さんもどうぞよろしくお願いします。

不審者対応訓練

大館交番と是川交番の警察官の協力を得て、不審者が侵入した際の対応の基本、危険なものをもっている場合の対応などについて訓練を行いました。

教室に不審者が来たときの対応訓練

先生たちはどうしても自分の身を盾にして守ろうとする傾向が強いのですが、自分の身を守らなければ子供の命も守れなくなってしまいます。

相手との距離をとるために、身近な物を盾にすること、間にものを置くことなどを助言していただきました。

さすまたを使った訓練

さすまたも使い方を知らなければただの棒・・・。

ちょっと使い方を変えるだけで、抜群の威力を発揮することが分かりました。

訓練はしたものの、大前提として、学校に不審者を入れないことがまず大切なことです。

保護者の皆様には学校の出入りで御不便をおかけしておりますが、児童生徒の安全・安心のため、必ず受付(事務室)をしてから入校していただきますようお願いいたします。

※新型コロナウイルス感染防止対策のため、校内への立ち入りは極力控えていただき、玄関でのやりとりで対応しています。御理解と御協力をお願いします。

2か所での小学部歓迎会から思うこと

今年は、新型コロナウイルス感染防止対策をしながらも子供たちがお互いの姿が見える形での実施を検討し、密にならない人数を考慮して、体育館と音楽室に分かれて実施することにしました。

1年生も体育館と音楽室に分かれて2会場でそれぞれに歓迎会をするスタイルでした。

みんなで一堂に会することはできませんが、その分一人一人の活躍の場がたくさんあるなと感じました(例えば、1か所でやれば司会は1人ですが、2か所でやると2人ですね)。

今まで通りということでやっていたら、こういう感じ方は、できなかったかもしれません。

新型コロナウイルス感染防止対策をしながら、制限のある中で実施していくことでこれまでのやり方の良さ(みんなで一緒にできるなど)にも気付くし、今まで見落としていた大切なこと(子供の学びの機会はまだまだあることなど)にも気付きます。

体育館 音楽室

新型コロナウイルスに対応し、様々な工夫をしながら、今までにない形をとることで新しい学び方が見えてきます。それが今まで見過ごしていた大切な学びのスタイルなのかもしれません。それをうまく生かすことができれば、新型コロナウイルス感染防止対策を経て、学校での学びは一段上のレベルに行けるのかもしれません。

これが、校長先生の言う「HSP(八二養新学習スタイルプロジェクト)」の意図するところなのだろうと思います。

新型コロナウイルス感染防止対策をしながらの教育活動はまだまだ続きますが、その中から一つでも今後の教育活動の充実につなげられる視点を得られるようにしたいなと思います。

思わず走り出したくなるグラウンド

昨年度は新型コロナウイルス感染防止のため、PTAの環境整備作業がなかったこともあり、いつもの年よりもグラウンドに草が目立つ状況でした。

中学部の生徒たちは、トラックの部分に生えた草を丁寧に抜き、トンボとブラシでならしていました。

その様子を見ながら、中学部主任と立ち話をしているときに、「仕事が終わったらランニングしてから帰りたくなりますね。」という言葉が私の口を突いて出ました。

きれいなグラウンドという環境が、元陸上部の私に走りたいという気持ち、走ることの意味を与えてくれました。

このように環境が人や動物に与える意味のことをアフォーダンスと言います。

草ボーボーのグラウンドは、私のやる気をなくし、何もしなくていいという意味を与えてくれていたのですが、中学部の生徒たちには草を取る、きれいにするという意味を与えてくれたのかもしれません。

それぞれが持つ経験によってどのような行動が誘発されるか様々だと思いますが、今回の中学部の生徒たちの作業は、私だけではなく、本校の児童生徒、教職員にいろいろな意味を与えてくれることは確実です。「やりがい」のある作業でしたね。

さて、コロナ禍で思い切り体を動かす機会が減っている中ですが、きれいなグラウンドとちょうど暖かくなってきた気候という環境から、みんな「体を動かそう」というメッセージを受け取ってくれたらうれしいなと思います。

そう考えながら、子供たちにとっては私たち大人も環境の一部だということが頭に浮かびました。若いときによく言われていたことです。改めて、子供たちの行動は大人という環境次第という面もあるということを肝に銘じ、子供たちに様々な意味を届けられるようになりたいと思いました。

第1回いじめ防止委員会が開かれました。

今日は、いじめ防止専門員を委嘱した浦辺先生にも出席いただき、本校のいじめ防止の基本方針やいじめの防止体制について確認しました。

全員で確認したのは、まず子供たちの声に耳を傾けること。

本校では、生活アンケートを年3回実施しており、一昨年、子供たちが自分の気持ちを素直に表現してくれるようにアンケート用紙を工夫しました。そうすると、子供たちが自分の思いやこうなりたいという願いなどを自分の言葉で書いてくれるようになりました。

そうした子供の素直な声や行動がポジティブな方向に向いているのか、逆にネガティブな方向に向いているのかを感じ取ることによって、子供の心のありようを捉え、それに沿った関わりをしていきたいと思います。そのためには、、保護者の皆さんの感じ方などをお知らせいただくことも大切です。家庭と学校、関係する施設での情報交換をしっかりしていきたいと思います。

このことは、いじめがあった場合でも、できるだけ早期に発見する上でとても大切なことであると考えています。

そして、いじめに気付いたら、マニュアルに沿った迅速な対応をすること。

対応が遅れれば、いじめられた側もいじめた側も心の傷は深くなってしまいます。関係する職員で情報を共有し、望ましい解決に向かう方法を整理して対応していきたいと思います。

今回の委員会では、子供の声を聞いたり、保護者の皆様の感覚をお伝えいただいたりすることが何よりも大切になるということを改めて確認しました。そういった情報のやりとりが出来る前提には何を置いても信頼関係がなければなりません。面談や連絡帳などを通して、小さなことでも普段からやりとりを重ねていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

緊張を乗り越えた先に ~全校集会①~

今日は、新しい生徒会役員が自己紹介をすることになっていました。

始まる前の様子から、緊張感が伝わってきます。

司会を担当した集会委員会の女子生徒は、昨年度も全校集会を経験していることもあり、始まる前のトークも絶好調!進行も滞りなく進めていきます。

その様子を見て、生徒会役員の3名の男子生徒も意を決し、マイクの前に立って、用意していた自己紹介をしっかりすることが出来ました。

終わった後の穏やかな表情を見て、相当緊張していたのだなと改めて彼らの気持ちに思いを巡らせました。

緊張の中、よくがんばったと思います。様々な重圧を感じながら、自分らしくやりきることは、口で言うほど簡単ではありません。緊張にのまれて力を発揮できない場合もたくさんあります。だからこそ、経験を重ねることが大切なのだと思います。

今日の緊張を乗り越えた3人は、確実にバージョンアップしたはずです。次の全校集会からは、生徒会役員が進行を務めることになっています。

きっと今日の経験が生きることでしょう。期待しています。

歯科検診で感じる成長

私は、一人の男の子に密着取材することにしました。

その子は、昨年の歯科検診では、検診の教室に入ることが出来ず、廊下で先生の膝の上に座りながら、何とかがんばって口を開けていたRくんです。

昨年度の歯科検診の記事にも登場したRくんです。

私は、最近の学習の様子を見ていて、今年はきっと一人で歯科検診を受けることが出来るのではないかと期待していました。

Rくんは、頼まれたことにしっかり応えられる、自分のやるべきことを確実に行う、約束を守ってがまんするなど、周囲の状況や他者を意識して自分の行動をコントロールできるようになってきていました。これは成長を見るいいチャンスだと思ったわけです。

検診の列に並んでいるときから、「僕はがんばるよ。」とアピールしながら、いざ歯科医の前へ。

今日のRくんの様子

予想通り、「はい口開けて~。」という歯科医の言葉に合わせて大きく口を開け、しっかり診てもらうことができました。

歯科検診が出来るようになるには、もちろん慣れも必要ですが、子供自身が周りの物事をどう受け止めるか、それに合わせて自分の行動をどれだけコントロールできるかといった子供自身の総合的な発達も大きく関係しているのだということがよく分かりました。これは他のことでもそうですよね。

私たちの指導はそういう面から子供たちを支えるものになっているのだと認識を新たにしました。

期待の目で見ていたのは、私だけではなかったようで、その様子を見ていた先生たちも彼の成長を喜んでいました。

成長の瞬間に立ち会えるうれしさを味わうと、そういう瞬間をたくさん作れるようにがんばろうという思いが湧いてきますね。

入学式

今回は、学部ごとに、新入生と保護者、式の進行に関わる教職員のみで入学式を実施しました。

それぞれの式の雰囲気を短く表現すると、

中学部の式は、「再会の喜びの中、自分で判断する。」でしょうか。

久しぶりの登校で少しうれしい気持ちになりつつも、式の最中は司会の言葉に合わせてしっかり行動することができていました。卒業式と違って、練習をする時間もないのですが、それでもしっかり動けるのは小学部(小学校)の積み重ねがあってのことでしょう。

小学部の式は、「お母さんお父さんに支えられながら、新しいことを受け止める。」でしょうか。

様々なことに興味をもち、いろいろ探索して回っていた子供たちでしたが、式が始まるとお母さんの膝の上だったり、お父さんの抱っこだったり、それぞれの落ち着きどころに収まりながら、進行に合わせて一緒に立ったり座ったり、礼をしたりしていました。

私は、司会をしながら思わず頷いてしまいました。誰かの支えを受けながらでも、新しいことを受け止めて応じていくことがすべての始まりのように思います。

それぞれの年齢に応じて、式へ参加しようとする姿がほほえましく、明日からの学習活動への期待がどんどんふくらんできました。明日から元気に登校してきてくださいね。一緒に学習するのを楽しみに待っています。

生徒会長の挨拶 100点の出来でした。 新入生代表挨拶 立派な態度に感激しました。

※生徒会長は、中学部、小学部の入学式で歓迎の言葉を述べました。

小学部新入生の保護者の皆さんが、生徒会長の姿を見る目は、うちの子も中学生になったらあんな風になれるかな?という憧れの目のように感じました。

入学式の準備

机、いすのセッティング 校旗の準備 校旗の据付

仕上げのモップ掛け 生徒会長の歓迎の言葉練習

新入生を迎えることを楽しみにしていること、そして丁寧に迎えようとしていることが皆さんの働きぶりから伝わってきましたよ。

明日の入学式は一緒には出来ないけれど、その思いは必ず伝わるはずです。

気持ちのこもった準備、ありがとうございます。

令和3年度スタート

校長先生は、式辞の中で、

「手洗いや手指消毒を徹底し、みんなで「健康」で「安全」な学校を作りましょう、そして、安心して皆さんの「考える力」を発揮し、アイデアあふれる学習が展開されることを期待しています。」とお話しました。

感染症の不安が消えない中、本校教職員、児童生徒がみんなでお互いの安全と安心を守れるようにしなければならないのだと改めて身の引き締まる思いがしました。子供たちも同じように感じてくれたことでしょう。校長先生を見つめる目は真剣そのものでした。

そんな姿を見て、ある先生が、新3年生が立派すぎて・・・と話していました。確かに。

自分たちが最上級生であるという気持ちがそうさせるのでしょうか?

置かれた環境で人は育つという面もあるのだなと思いました。そういう意味では、制限のある中でも様々な環境に子供たちを置いてあげられるようにしていかなければならないなと気持ちを新たにしました。

さて、今日は新任式も行われました。

令和3年度は36名の新任の先生方をお迎えしました。・・・多いですね。

でも、新任者代表挨拶で外崎教頭先生がお話しになったとおり、人と会う回数、話す回数が多くなれば仲良くなれるはずです。

「PTA新聞の職員紹介号(5月発行)を見ながら一人一人確認して話し掛けてみましょう。」という実行に移しやすい具体的な提案もありました。実際にやってみましょう!

修了式&離任式

修了式では、修了証書授与の際の、呼名に対する返事、起立がポイントです。

みんなそれを意識してしっかりがんばりました。

もう一つがんばっていた生徒たちがいます。いつも元気で、先生が何か言うと「はい!」と元気に返事をする生徒たちです。「返事の場面ではいいけど、その他の式中は静かにね。」前日に担任の先生と確認し、がんばるぞ!と気合いを入れていた子供たちです。

そういうことを意識してか、式中の顔がとても真剣です。私は、司会をしながら、その真面目な努力を見て、つい表情が緩んでしまいました。ついやってしまうことを意識してがまんできることはとても立派なことですね。私も見習わなければいけないなと思います。

さて、1年の終わりにはお別れもつきものです。修了式に続いて離任式も行われました。

新型コロナウイルスの影響で、あまり接触できないのが残念ですが、最後は花道を作って、拍手でお見送りしました。

大好きな先生と別れるのは寂しいけど、それぞれに新しい環境でがんばっていきましょう。

生徒会役員任命式

新しい生徒会長、副会長が壇上で校長先生から任命書を受け取りました。

私はフロアから生徒の背中を見ていたのですが、任命書を受け取る生徒の手に力が入っているのを感じ、どんな顔で受け取っているのだろうと興味が湧いてきました。

そこで、カメラマンという特権で、ステージに上がり、校長先生の後ろから撮影することにしました。

思った通り、引き締まったいい表情で、校長先生と目で会話しているかのような任命書の受け渡しでした。「頼むよ」「はい、任せてください」、声はなくてもそういう思いがビシビシと伝わってきました。

令和3年度の生徒会活動に期待しましょう。

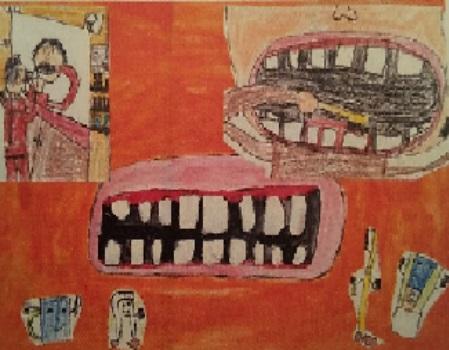

受賞おめでとう3

第18回全日本年賀状大賞コンクール版画部門小学校4~6年生の部で、小学部6年生の齋藤翔さんが審査員特別賞を受賞しました。

いつも飛行機や車など緻密な絵を描いているのは見ていました。版画でも繊細な表現が出来るんだな~と感心してしまいます。

今日は、本校の離任式に出席したあと校長室で校長先生から賞状を授与されました。

授与されるときも、一つ一つの動きがピッ、ピッとかっこよく、翔くんらしさ全開の授賞式となりました。

中学部でも、らしさを発揮して活躍してほしいです。

音読発表会

今年がんばってきたことのまとめをしている学級がたくさんありました。

その中で、目にとまったのが「音読発表会」です。

卒業生の担任の先生を審査員に招いて、日頃の練習の成果を発表しようという試みです。

いつもと違う人が教室にいることで、子供たちの様々な気持ちの動きが見えます。発表会が始まる前に、練習している子供たちは、緊張していたり、張り切りすぎていたりいつもの力を発揮できるかな?と感じるところもありました。

しかし、担任の先生たちが言葉を掛けると見事に気持ちを切り替えて自分の持っている力をしっかり発揮して音読発表に臨むことができていました。

後から考えると、担任の先生たちはそういう心の動きも織り込み済みで、発表の機会を用意したのかなと思いました。

当たり前と言われればそれまでですが、一人一人の力を発揮できるように一人一人の状況に応じて言葉を掛けたり、ときには環境を変えて切り替えを促したりすることが私たちの大事な役割です。長く関わってきた担任の先生だからこそ、出来る関わりというのがあるのだなと改めて感心しました。

そして何よりも、担任からの関わりにしっかり応えてくれた子供たちの成長も感じ取ることができました。音読発表の出来はもちろんですが、それ以上に1年の学習の成果を見せてもらったなと思いました。

新しい1年は新しい環境で始まることが多く、今回のような絶妙な支援はもしかしたら最初から期待できないかもしれません。見方によっては、積み上げ式に成長することに関しては少し停滞するように見えるかもしれません。でも、新しい環境で新しい関係性を作り、その中で自分の力を発揮できるようになっていくことは、横方向への成長を広げ、その後の積み上げの確固たる土台になってくれることでしょう。

新しい環境に不安を感じるかもしれませんが、これまでの学びを生かし、自分の幅を広げる機会だと思って子供たちには様々なことに挑戦してほしいです。

保護者の皆さんには、これまで身に付けてきたの子供の力を信じて送り出していただければありがたいと思います。

受賞おめでとう 2

12月1日付けの記事で紹介した和田樹夜さんの作品が、日本学校歯科医師会が主催する歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクールに青森県代表作品として出品され、佳作となりました。

おめでとうございます。

今日は、デーリー東北の記者さんが取材に来て、いろいろ質問されていました。

樹夜さんのインタビューを聞いていて印象に残ったのが、「僕は、絵を描くのが大好きです。」と元気な声で応えていたことです。

樹夜さんの絵はとても迫力があり、まさに元気を感じます。色もとてもよく考えて丁寧に、リアルに塗られています。審査した人も、「絵が好き」という気持ちと彼の「元気さ」がよく表現されているところに惹かれたのではないかと想像しました。

これからも自分の思いを存分に表現してほしいなと思います。次はどんな作品が見られるのか、楽しみにしています。

電話対応時間について

(職員、保護者以外の方へ)

本校では、職員の勤務時間外における電話対応を下記のように変更いたします。

電話対応時間

平日 8:20~16:50

休日 電話対応を行いません。

上記対応時間以外は、後日電話をかけ直していただくか、下記URLを読み取って①所属、②氏名、③連絡先電話番号、④連絡を取りたい本校職員名、⑤要件の概要を入力してください。

後日、職員から折り返しの電話をさせていただきます。