学習活動の様子をお知らせします!

八二養の日々

バージョンアップ!全校集会

本校では今日から授業が始まり、全校集会が行われました。

これまでは、放送と事前撮影した動画を活用して行っていましたが、今回からWEB会議システムを使って、体育館の様子を各教室に配信する形で行われました。

リアルタイムで顔が見える形というのは、画面越しとはいえ、臨場感が違います。

話している方も、放送や事前に動画撮影するのとは違って、カメラの向こうにいる子供たちを意識した語りになっているように感じました。

今日の集会の中では、保健部の先生から給食が作られる様子、配膳、後片付けまでの仕事の流れが紹介されました。

様々な機械が動く様子に子供たちも、先生たちも釘付けでした。私もこんなにすごい設備が本校にあったのかと新しい発見をしました。

子供たちは働いている大人たちの手際のよさを見て驚いている様子でした。中には拍手をしながら見ている子もいました。私たちの想像を超える「すごい仕事」をしているんだと感じたのかもしれません。私もその気持ちが分かります。

今日のお話を通して、知らないところで私たちの生活を支えてくれている人がたくさんいるのだということに気が付いてくれたら嬉しいですね。

さて、本校では、市内の小中学校より少し早く夏季休業明けの学習がスタートしました。

時々、なんで早いの?と聞かれるのですが、それは本校の児童生徒の登校方法と関係があります。

ほとんどの子供がスクールバスを利用して登校しているのですが、冬になると道路事情から授業開始が遅れることが多々あります。そこで、冬季休業に入る日を少しでも早くし、その分夏に授業をする方が授業時数を確保できるということからそのような工夫をしています。

(曜日の関係から毎年そういう工夫ができるとは限りませんが、できるだけそうしたいと思って組み立てています)

夏に授業日を増やすのは、エアコンを設置していただいたからこそできる工夫でもあります。有り難いですね。

これまでは、放送と事前撮影した動画を活用して行っていましたが、今回からWEB会議システムを使って、体育館の様子を各教室に配信する形で行われました。

リアルタイムで顔が見える形というのは、画面越しとはいえ、臨場感が違います。

話している方も、放送や事前に動画撮影するのとは違って、カメラの向こうにいる子供たちを意識した語りになっているように感じました。

今日の集会の中では、保健部の先生から給食が作られる様子、配膳、後片付けまでの仕事の流れが紹介されました。

様々な機械が動く様子に子供たちも、先生たちも釘付けでした。私もこんなにすごい設備が本校にあったのかと新しい発見をしました。

子供たちは働いている大人たちの手際のよさを見て驚いている様子でした。中には拍手をしながら見ている子もいました。私たちの想像を超える「すごい仕事」をしているんだと感じたのかもしれません。私もその気持ちが分かります。

今日のお話を通して、知らないところで私たちの生活を支えてくれている人がたくさんいるのだということに気が付いてくれたら嬉しいですね。

さて、本校では、市内の小中学校より少し早く夏季休業明けの学習がスタートしました。

時々、なんで早いの?と聞かれるのですが、それは本校の児童生徒の登校方法と関係があります。

ほとんどの子供がスクールバスを利用して登校しているのですが、冬になると道路事情から授業開始が遅れることが多々あります。そこで、冬季休業に入る日を少しでも早くし、その分夏に授業をする方が授業時数を確保できるということからそのような工夫をしています。

(曜日の関係から毎年そういう工夫ができるとは限りませんが、できるだけそうしたいと思って組み立てています)

夏に授業日を増やすのは、エアコンを設置していただいたからこそできる工夫でもあります。有り難いですね。

ツバメを見守る気持ち

学校の玄関にツバメの巣があります。

ツバメは、天敵から身を守るため、人の出入りのある場所に巣を作るそうです。

それも自分たちに危害を加えることがない優しい人のそばに!

子供たちも、私たち大人も、朝学校に来たとき、帰るとき、ツバメの巣を確認し、成長を見守ってきました。ツバメの巣を棒でつついたり、ものを投げたりする子など一人もいません。優しい子供たちです。

そんな安全・安心な環境の中ですくすくと育った雛は親鳥と同じぐらいに大きくなり、巣からはみ出しそうになりながら、えさを待っています。子供たちが夏休みの間に巣立っていく気配です。

夏休みが明けて登校してきた子供たちはがっかりするかもしれませんが、「みんなが優しく見守ってくれたから大人になって飛んでいったんだよ。」と教えてあげたいと思います。

ツバメを見守った自分たちの思いに気付くことで、保護者の皆さんが自分のことを見守る気持ちにも思いを巡らせてくれたらいいなあと思います。自分を見守ってくれる人の存在を意識することは成長の大きな力になりますからね。

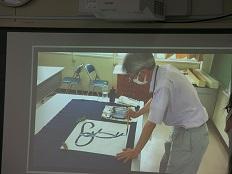

全校集会 【明日から夏季休業に入ります】

放送と動画を使って全校集会が行われました。

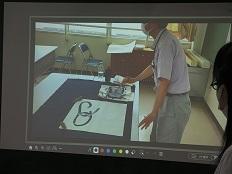

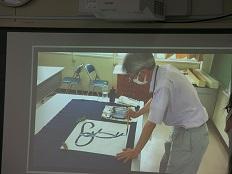

今回は、西里教頭先生が、書道の様子を見せながらお話してくれました。

リズミカルな筆遣いに子供たちは画面に釘付けでした。

そして、「これは何という字でしょう?」と問い掛けられたとき、みんな真剣に考えていました。

皆さんは何の字を書いているか分かりますか?

その1 まだ分かりません・・・

その2 何となく形が見えてきました。

私はこの段階でもまだ分かりませんでした・・・。

こういうことは小さな子の方が感覚鋭く感じ取れるのかもしれません。

小学部1年生の教室のところで一緒に見ていたのですが、子供たちの口から「ぞうさん」という声が聞こえました。

その瞬間、ものすごくすっきりしました。

見えなかったものが見えてくる、分からなかったものが分かるってこういう感覚なんだなと、改めて感じるとともに、歳を重ねてもそういう感覚を大事にしなければならないなと子供たちに教えられたような気がしました。

西里教頭先生は、小学生の頃からずっと書道を続けているそうです。

新聞や展覧会などで知っている方も多いと思います。

そんな西里教頭先生から、子供たちにこんなメッセージが伝えられました。

夏休みにいろいろなことにチャレンジして、好きなこと、ずっと続けられるようなことが見つかるといいですね。

生活指導部の先生からお話があった「安全に」「規則正しく」という約束を守りながら、様々なことにチャレンジしてみてください。

今回は、西里教頭先生が、書道の様子を見せながらお話してくれました。

リズミカルな筆遣いに子供たちは画面に釘付けでした。

そして、「これは何という字でしょう?」と問い掛けられたとき、みんな真剣に考えていました。

皆さんは何の字を書いているか分かりますか?

その1 まだ分かりません・・・

その2 何となく形が見えてきました。

私はこの段階でもまだ分かりませんでした・・・。

こういうことは小さな子の方が感覚鋭く感じ取れるのかもしれません。

小学部1年生の教室のところで一緒に見ていたのですが、子供たちの口から「ぞうさん」という声が聞こえました。

その瞬間、ものすごくすっきりしました。

見えなかったものが見えてくる、分からなかったものが分かるってこういう感覚なんだなと、改めて感じるとともに、歳を重ねてもそういう感覚を大事にしなければならないなと子供たちに教えられたような気がしました。

西里教頭先生は、小学生の頃からずっと書道を続けているそうです。

新聞や展覧会などで知っている方も多いと思います。

そんな西里教頭先生から、子供たちにこんなメッセージが伝えられました。

夏休みにいろいろなことにチャレンジして、好きなこと、ずっと続けられるようなことが見つかるといいですね。

生活指導部の先生からお話があった「安全に」「規則正しく」という約束を守りながら、様々なことにチャレンジしてみてください。

災害時引き渡し訓練

災害時引き渡し訓練が行われました。

災害や停電等による教育活動の停止の際に、児童生徒を安全に保護者に引き渡すための訓練です。

保護者の皆様には、御多用のところ、様々調整して訓練に御協力いただきありがとうございました。

訓練とは言え、学校からの配信メールが速やかに開封されていく様子を見て安心しました。

災害等の混乱の中では、今回のようにはいかないことも想定されます。

今回の訓練の流れを確認いただき、少しでもスムーズに児童生徒の引き渡しができるよう準備しておきましょう。

・緊急連絡先電話番号の変更の場合は連絡する。

・学校配信メールが確実に届いているか日頃から確認する。

・メールの開封確認まで確実に行う。

これらのことも併せて確認しておくと安心ですね。

災害や停電等による教育活動の停止の際に、児童生徒を安全に保護者に引き渡すための訓練です。

保護者の皆様には、御多用のところ、様々調整して訓練に御協力いただきありがとうございました。

訓練とは言え、学校からの配信メールが速やかに開封されていく様子を見て安心しました。

災害等の混乱の中では、今回のようにはいかないことも想定されます。

今回の訓練の流れを確認いただき、少しでもスムーズに児童生徒の引き渡しができるよう準備しておきましょう。

・緊急連絡先電話番号の変更の場合は連絡する。

・学校配信メールが確実に届いているか日頃から確認する。

・メールの開封確認まで確実に行う。

これらのことも併せて確認しておくと安心ですね。

第2回特別支援学校総合スポーツ大会

7月14日(木)標記大会が青森市の新青森県総合運動公園を主会場に行われました。

本校からは、中学部3年生の生徒がサッカーに出場し、Aチーム、Bチームともに2試合ずつ行いました。

私は直接見ることができなかったのですが、引率した先生方が撮影した写真を見せていただいて、練習の成果を発揮するという一番の目標は達成できたのではないかと思いました。

私がいいなあと思ったのはこのカット。コーナーキックのときにみんなに声を掛けている様子です。

仲間と意思疎通を図りながらゲームをしている感じがいいですよね。

勝敗という点では、悔しい結果となりましたが、選手の頑張りに「敢闘賞」が送られました。

他校の同年代の選手と競り合う経験の中で感じた悔しさ、練習の成果を発揮できた達成感、頑張りを認められた充実感をこれからの学校生活の中に生かしてほしいと思います。

スポーツっていいですね!

本校からは、中学部3年生の生徒がサッカーに出場し、Aチーム、Bチームともに2試合ずつ行いました。

私は直接見ることができなかったのですが、引率した先生方が撮影した写真を見せていただいて、練習の成果を発揮するという一番の目標は達成できたのではないかと思いました。

私がいいなあと思ったのはこのカット。コーナーキックのときにみんなに声を掛けている様子です。

仲間と意思疎通を図りながらゲームをしている感じがいいですよね。

勝敗という点では、悔しい結果となりましたが、選手の頑張りに「敢闘賞」が送られました。

他校の同年代の選手と競り合う経験の中で感じた悔しさ、練習の成果を発揮できた達成感、頑張りを認められた充実感をこれからの学校生活の中に生かしてほしいと思います。

スポーツっていいですね!

中学部修学旅行

7月8日(金)中学部3年生が修学旅行に行ってきました。

今年も宿泊を伴わない形での実施となりましたが、貴重な体験を1日にぎゅっと詰め込んだ充実した旅行になったようです。

朝早い時間の出発なので、下級生はまだ登校前、先生たちがお見送りしてくれました。

青森に着くと・・・青い空と青い海

最初の目的地は、「ねぶたの家 ワ・ラッセ」。 ねぶたの迫力に圧倒されました。

八戸三社大祭とはまた違う魅力があるなあ。 お土産は何にしよう?お財布とも相談しながら。

腰鈴の制作体験。お祭りのときは、これを付けて跳ねるのかな。

次は、待ちに待った昼食。青森のおいしい物をたくさんいただきました。

ナイフとフォークを上手に使って。ちょっと緊張するけど、おいしい!

最後に訪れたのは、「三内丸山遺跡」。大きな柱、竪穴住居、縄文の生活に触れました。

機械がない時代にどうやって建てたんだろう?

学校のある八戸周辺とは違う文化に触れ、生徒たちの心は大きく動いたことでしょう。

「なんで?」「どうして?」 「すごいなあ」生徒たちの表情には、そんな心の声が表れていました。

「同じ」ことには親近感が湧くので、共通点を見つけるのはとても大事なことです。

一方で、「違い」に気付くことは、追求する気持ちを育てる大切な視点です。

今回の旅行で、生徒たちはどんなことが「同じ」と感じたのでしょうか。

また「違う」と感じたのはどんなことだったのでしょうか。

旅行の価値を決めるこの後の学習も大切にしなければなりませんね。

今年も宿泊を伴わない形での実施となりましたが、貴重な体験を1日にぎゅっと詰め込んだ充実した旅行になったようです。

朝早い時間の出発なので、下級生はまだ登校前、先生たちがお見送りしてくれました。

青森に着くと・・・青い空と青い海

最初の目的地は、「ねぶたの家 ワ・ラッセ」。 ねぶたの迫力に圧倒されました。

八戸三社大祭とはまた違う魅力があるなあ。 お土産は何にしよう?お財布とも相談しながら。

腰鈴の制作体験。お祭りのときは、これを付けて跳ねるのかな。

次は、待ちに待った昼食。青森のおいしい物をたくさんいただきました。

ナイフとフォークを上手に使って。ちょっと緊張するけど、おいしい!

最後に訪れたのは、「三内丸山遺跡」。大きな柱、竪穴住居、縄文の生活に触れました。

機械がない時代にどうやって建てたんだろう?

学校のある八戸周辺とは違う文化に触れ、生徒たちの心は大きく動いたことでしょう。

「なんで?」「どうして?」 「すごいなあ」生徒たちの表情には、そんな心の声が表れていました。

「同じ」ことには親近感が湧くので、共通点を見つけるのはとても大事なことです。

一方で、「違い」に気付くことは、追求する気持ちを育てる大切な視点です。

今回の旅行で、生徒たちはどんなことが「同じ」と感じたのでしょうか。

また「違う」と感じたのはどんなことだったのでしょうか。

旅行の価値を決めるこの後の学習も大切にしなければなりませんね。

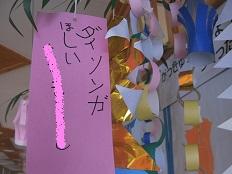

七夕

天の川の制作をしている学級がありました。

そう言えば、今日は七夕でした。

そのことに気付いてもう一度校内を歩いてみると、七夕飾りや願い事が飾られているのが目に入ってきました。

それぞれ、子供たちが自分の力でできることを上手に生かしながら立派な飾りが作られていました。

その中で、ある願い事に目が止まりました。

この子は機械が好きなんだなと思うと同時に、家でお掃除をすることにつながったらどんなにいいだろうと思いました。

役割があることは、責任をもつこと、やり遂げること、褒められることなど、生活する喜びを感じることにつながります。

小さな願い事をきっかけに、子供の生活が大きく広がるように関わっていけたらいいなと思います。

そう言えば、今日は七夕でした。

そのことに気付いてもう一度校内を歩いてみると、七夕飾りや願い事が飾られているのが目に入ってきました。

それぞれ、子供たちが自分の力でできることを上手に生かしながら立派な飾りが作られていました。

その中で、ある願い事に目が止まりました。

この子は機械が好きなんだなと思うと同時に、家でお掃除をすることにつながったらどんなにいいだろうと思いました。

役割があることは、責任をもつこと、やり遂げること、褒められることなど、生活する喜びを感じることにつながります。

小さな願い事をきっかけに、子供の生活が大きく広がるように関わっていけたらいいなと思います。

ICT学習会

校内の人材を活用して、ICT活用の学習会が行われました。

最近、校内を回ると教室のプロジェクターを活用して授業をしている様子に出会います。

1人1台のタブレット端末も、調べもの、文字の学習、数や図形の学習など様々活用されています。

板書を写真に撮って、手元で見ながらノートに書き写すなど、学習のしやすさを向上させる活用の仕方もあります。

もともと子供たちの学習のための教材作りに熱心な先生たちですから、このICT環境もフルに活用しようと日々研修に励んでいます。 本校でのICTを活用した指導は日々進歩しているところです。

感染症等の状況から、気軽に校内に入っていただくことができないのが残念ですが、10月の参観週間などを楽しみにしていただければと思います。

最近、校内を回ると教室のプロジェクターを活用して授業をしている様子に出会います。

1人1台のタブレット端末も、調べもの、文字の学習、数や図形の学習など様々活用されています。

板書を写真に撮って、手元で見ながらノートに書き写すなど、学習のしやすさを向上させる活用の仕方もあります。

もともと子供たちの学習のための教材作りに熱心な先生たちですから、このICT環境もフルに活用しようと日々研修に励んでいます。 本校でのICTを活用した指導は日々進歩しているところです。

感染症等の状況から、気軽に校内に入っていただくことができないのが残念ですが、10月の参観週間などを楽しみにしていただければと思います。

「サッカー」になってきた!

グラウンドから「走って!」「パス!」「シュート!」の声、そしてホイッスルの音。

これは、サッカーの試合をしているな。そう思って、窓から様子を見てみました。

先日、パス練習を見学したときとは全く違う子供たちの動きにびっくりしました。

ゴールに向かう姿勢がより鮮明になり、迫力がありました。

見ていて、自分もやりたい気持ちが湧いてきました。

一緒に楽しめそうだなと感じたからかもしれません。

毎朝練習しているのは知っていましたが、ここまで上手くなっているとは。

「サッカー」らしくなってきました。

私は、シュートの場面を撮影しようとゴール裏でカメラを構えていました。

が、ゴールキーパーの働きが目に入ると、そこにどうしても目がいってしまいました。

後ろから指示を出す ゴールキック

そして、

相手のシュートに果敢に突っ込み、好セーブ。

まさに守護神という言葉がぴったりだなと思いました。

そんな力強いゴールキーパーのYくんは、いつもは穏やかな笑顔で挨拶してくれる優しい少年です。

彼の新たな一面を見て、成長を感じずにはいられませんでした。

好セーブを連発したYくんは、先生や友だちから「ナイスキーパー!」と声を掛けられるといつものようにはにかんだ笑顔を見せてくれました。

あと2週間あまりで特別支援学校総合スポーツ大会です。

大会には、中学部3年生が参加します。

活躍を期待しています。

※1,2年生は、記録提出による競技参加、オンラインでの観戦などで参加する予定です。

これは、サッカーの試合をしているな。そう思って、窓から様子を見てみました。

先日、パス練習を見学したときとは全く違う子供たちの動きにびっくりしました。

ゴールに向かう姿勢がより鮮明になり、迫力がありました。

見ていて、自分もやりたい気持ちが湧いてきました。

一緒に楽しめそうだなと感じたからかもしれません。

毎朝練習しているのは知っていましたが、ここまで上手くなっているとは。

「サッカー」らしくなってきました。

私は、シュートの場面を撮影しようとゴール裏でカメラを構えていました。

が、ゴールキーパーの働きが目に入ると、そこにどうしても目がいってしまいました。

後ろから指示を出す ゴールキック

そして、

相手のシュートに果敢に突っ込み、好セーブ。

まさに守護神という言葉がぴったりだなと思いました。

そんな力強いゴールキーパーのYくんは、いつもは穏やかな笑顔で挨拶してくれる優しい少年です。

彼の新たな一面を見て、成長を感じずにはいられませんでした。

好セーブを連発したYくんは、先生や友だちから「ナイスキーパー!」と声を掛けられるといつものようにはにかんだ笑顔を見せてくれました。

あと2週間あまりで特別支援学校総合スポーツ大会です。

大会には、中学部3年生が参加します。

活躍を期待しています。

※1,2年生は、記録提出による競技参加、オンラインでの観戦などで参加する予定です。

リレー

小学部の体育の授業で「リレー」に取り組んでいました。

リレーというと、なんと言ってもバトンパスがキーポイントになります。

今日は、トラックを周回してバトンパスをすることに取り組んでいましたが、最初の頃は、直線に並んでバトンを渡すことを練習したそうです。

写真の男の子は、「は~い」と言いながら次の走者の女の子の手に向けて、バトンを差し出していました。

「相手に合わせて」ということはなかなか難しいものですが、よくがんばっているなと思いました。

こうした一人一人の頑張りが一つ一つ丁寧に積み上げられて、バトンが最終走者までつながると嬉しくなりますね。

もう一つ気付いたのが、競走するとがんばりたくなるということです(当たり前かも知れませんが)。

近くを友だちが走っていると競い合うようにスピードが上がります。

一方で、差が大きく開いてしまうと途端にスピードダウンしてしまいます。

そう言えば、朝のマラソンをするときも誰かライバルと並んだときが一番いい顔をして走っているなあと思い出しました。

力を発揮するためには、一緒に走る仲間、一緒に学ぶ仲間がいることが大事なんだなと改めて思いました。

私は、友だちと仲良く、協力してなどということはよく言って来ましたが、自分の力を引き出してくれるのは友だちだということを、子供たちに伝えることが先だったのかもしれないなと今更ながら感じました(難しいことではありますが)。

これからは、より意識して、友だちの存在に気付き、双発的に学びが展開するような授業を目指したいなと思いました。

リレーというと、なんと言ってもバトンパスがキーポイントになります。

今日は、トラックを周回してバトンパスをすることに取り組んでいましたが、最初の頃は、直線に並んでバトンを渡すことを練習したそうです。

写真の男の子は、「は~い」と言いながら次の走者の女の子の手に向けて、バトンを差し出していました。

「相手に合わせて」ということはなかなか難しいものですが、よくがんばっているなと思いました。

こうした一人一人の頑張りが一つ一つ丁寧に積み上げられて、バトンが最終走者までつながると嬉しくなりますね。

もう一つ気付いたのが、競走するとがんばりたくなるということです(当たり前かも知れませんが)。

近くを友だちが走っていると競い合うようにスピードが上がります。

一方で、差が大きく開いてしまうと途端にスピードダウンしてしまいます。

そう言えば、朝のマラソンをするときも誰かライバルと並んだときが一番いい顔をして走っているなあと思い出しました。

力を発揮するためには、一緒に走る仲間、一緒に学ぶ仲間がいることが大事なんだなと改めて思いました。

私は、友だちと仲良く、協力してなどということはよく言って来ましたが、自分の力を引き出してくれるのは友だちだということを、子供たちに伝えることが先だったのかもしれないなと今更ながら感じました(難しいことではありますが)。

これからは、より意識して、友だちの存在に気付き、双発的に学びが展開するような授業を目指したいなと思いました。

アクセスカウンター

7

7

4

6

4

6

1

お知らせ

電話対応時間について

(職員、保護者以外の方へ)

本校では、職員の勤務時間外における電話対応を下記のように変更いたします。

電話対応時間

平日 8:20~16:50

休日 電話対応を行いません。

上記対応時間以外は、後日電話をかけ直していただくか、下記URLを読み取って①所属、②氏名、③連絡先電話番号、④連絡を取りたい本校職員名、⑤要件の概要を入力してください。

後日、職員から折り返しの電話をさせていただきます。

リンク集

新着

{{item.Plugin.display_name}}

{{item.Topic.display_publish_start}}

{{item.RoomsLanguage.display_name}}

{{item.CategoriesLanguage.display_name}}