学習活動の様子をお知らせします!

八二養の日々

革に触れてみよう

【今回は中学部の先生が記事を書いてくれました】

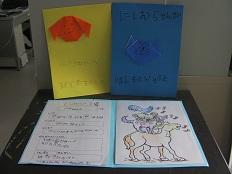

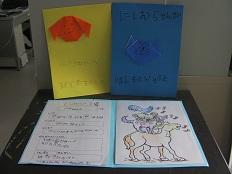

中学部1学年では、11月22日(月)にレザークラフトの授業を行いました。

この授業は、日本皮革産業連合会で主催している『キッズレザープログラム』という事業に申し込み、生徒たちの身近だけど、しっかりと見たことがあまりない革という素材を使って作品を作ったり、実物の大きな革に触れたりすることで革への親しみをもってもらえるような体験をしてもらいたいなと思って行いました。

この事業では、体験用の革をお借りしたり、端切れをいただいて革の作品作りをしたりしました。生徒たちは、牛や馬、へびなどの知っている動物の他に、ダチョウやオットセイなどなかなか触ることのない本物の革に興味津々でした。「大きくてかっこいい!」と羽織ってみたり、「手触りがいいね」と友達と一緒に広げてみたりして楽しみながら学習に取り組んでいました。

革で作った作品も色とりどり、個性があふれる素敵な作品となりました。

体験学習にチャレンジ

毎年この時期になると、「体験学習」が本格化します。

「体験学習」は、本校への就学を考えている方が教育活動に参加し、期待感と安心感をもって入学・転学できるように実施しているものです。

小学部に入学してくる予定の年長さんも体験に来ますし、小学校6年生も体験に来ます。

もちろん、本校の6年生も中学部の体験学習を行います。

同じ学校にいるとはいえ、中学部に進学すると新しい学習が始まり、学校の中での役割も変わってくるからです。

ちょうど今日、本校6年生の体験学習が行われ、中学部から始まる「作業学習」を体験していました。

ペットボトルのラベル剥がし 紙の材料を攪拌 消臭ポットづくり

体験学習では、いつも一緒に学習している担任の先生ではなく、中学部の先生の話を聞いて取り組みます。いつもは阿吽の呼吸で動いているところでも、しっかり話を聞き、理解しながら取り組まなければ上手く動けません。

そういう意味では、これまでの学習の積み上げが試されるときでもあります。

担任の先生方もそんな気持ちで作業に取り組む子供たちを見ていたのではないでしょうか。おそらく、心の中で「そう。そう。」「よし!」とつぶやきながら。

私は、そんな姿を見ていて、たまには違う先生と一緒に学習すること、お試しの気持ちでチャレンジさせてみることは大切なことだなと思いました。

いつも一緒だと見えなくなってしまうところがあるかもしれないと感じたからです。

それだけ、今日見た小学部の子供たちは私のイメージを超えるところでがんばっていました。6年生の子供たちは思った以上に力を付けています。

無理してやることはありませんが、少しずつ少しずつ今ある力を別の環境の中で発揮できるようにチャレンジの機会を作っていけたらいいなと思いました(学校でも、家庭でも)。

そして、チャレンジするときには、その道標となる先輩の存在は欠かせません。

今日は、中学部の皆さんの学習態度に引っ張られるように6年生の力が発揮されたように思います。今後もよき先輩として、よき手本として、次に続く人たちを引っ張っていってほしいと思います。

「体験学習」は、本校への就学を考えている方が教育活動に参加し、期待感と安心感をもって入学・転学できるように実施しているものです。

小学部に入学してくる予定の年長さんも体験に来ますし、小学校6年生も体験に来ます。

もちろん、本校の6年生も中学部の体験学習を行います。

同じ学校にいるとはいえ、中学部に進学すると新しい学習が始まり、学校の中での役割も変わってくるからです。

ちょうど今日、本校6年生の体験学習が行われ、中学部から始まる「作業学習」を体験していました。

ペットボトルのラベル剥がし 紙の材料を攪拌 消臭ポットづくり

体験学習では、いつも一緒に学習している担任の先生ではなく、中学部の先生の話を聞いて取り組みます。いつもは阿吽の呼吸で動いているところでも、しっかり話を聞き、理解しながら取り組まなければ上手く動けません。

そういう意味では、これまでの学習の積み上げが試されるときでもあります。

担任の先生方もそんな気持ちで作業に取り組む子供たちを見ていたのではないでしょうか。おそらく、心の中で「そう。そう。」「よし!」とつぶやきながら。

私は、そんな姿を見ていて、たまには違う先生と一緒に学習すること、お試しの気持ちでチャレンジさせてみることは大切なことだなと思いました。

いつも一緒だと見えなくなってしまうところがあるかもしれないと感じたからです。

それだけ、今日見た小学部の子供たちは私のイメージを超えるところでがんばっていました。6年生の子供たちは思った以上に力を付けています。

無理してやることはありませんが、少しずつ少しずつ今ある力を別の環境の中で発揮できるようにチャレンジの機会を作っていけたらいいなと思いました(学校でも、家庭でも)。

そして、チャレンジするときには、その道標となる先輩の存在は欠かせません。

今日は、中学部の皆さんの学習態度に引っ張られるように6年生の力が発揮されたように思います。今後もよき先輩として、よき手本として、次に続く人たちを引っ張っていってほしいと思います。

○○は、ともだち!

11月16日(火)、18日(木)の2日にわたって、小学部児童がフライングディスクを行いました。

これは、障害者スポーツ推進事業の一環として行われたもので、障害者スポーツ指導員の福沢和彦さんを講師に迎えて実施しました。

今回も優しく、丁寧に教えていただいたおかげで、子供たちはのびのびと楽しそうにディスクを投げていました。

そうは言っても、教えることはそう簡単ではありません。

子供たちは年齢も発達の段階も様々ですから、教える側の難しさは、教員である私も経験済みです。

そんなことを考えながら見ていると、福沢さんがある先生にこんなことを話していました。

「できないことをやっても面白くないから、できることで楽しまないとその後はないよね。」

それぞれの子供の様子を見ながら、楽しめるやり方を見つけて提案していく姿から、私たちも学ぶものがたくさんありました。

ディスクを大切にすると楽しいことがあることを ディスクを回転させたり転がしたり、操作する面白さを

これを見て、小学生の頃に読んでいたサッカー漫画の主人公の言葉を思い出しました。

そう、 「ボールは、ともだち!」

フライングディスクで言えば「ディスクは、ともだち!」でしょうか。

ディスクとともだちになった後は、ディスクを投げてパス交換。

この段階に来ると「福沢さんは、ともだち」という感じでしょうか。

この「○○は、ともだち!」という感覚を丁寧に作りながら指導を進めていました。

それが無ければやらされ感しかありませんものね。

その後の展開は早かった。

アキュラシーゴールの反対側から誘うだけで、すぐに枠の中を通すように投げることができました。これも「ともだち」になったからできることですよね。

そしてここまで来ると子供たち自身がその面白さに気付き、何度も何度も枠の中にデスクを投げ込んでいました。「フライングディスクは、ともだち!」になった瞬間です。

ディスクという「ともだち」を作り、それを使って一緒にやる「ともだち」をつくりその関係性の中で指示や提案に応じたりルールを意識したりしていく姿から、フライングディスクに止まらない広い意味での学習の基本を見たような気がします。

子供たちはやってよかったと思っているはずですが、私たちもやってよかったと思いました。

これは、障害者スポーツ推進事業の一環として行われたもので、障害者スポーツ指導員の福沢和彦さんを講師に迎えて実施しました。

今回も優しく、丁寧に教えていただいたおかげで、子供たちはのびのびと楽しそうにディスクを投げていました。

そうは言っても、教えることはそう簡単ではありません。

子供たちは年齢も発達の段階も様々ですから、教える側の難しさは、教員である私も経験済みです。

そんなことを考えながら見ていると、福沢さんがある先生にこんなことを話していました。

「できないことをやっても面白くないから、できることで楽しまないとその後はないよね。」

それぞれの子供の様子を見ながら、楽しめるやり方を見つけて提案していく姿から、私たちも学ぶものがたくさんありました。

ディスクを大切にすると楽しいことがあることを ディスクを回転させたり転がしたり、操作する面白さを

これを見て、小学生の頃に読んでいたサッカー漫画の主人公の言葉を思い出しました。

そう、 「ボールは、ともだち!」

フライングディスクで言えば「ディスクは、ともだち!」でしょうか。

ディスクとともだちになった後は、ディスクを投げてパス交換。

この段階に来ると「福沢さんは、ともだち」という感じでしょうか。

この「○○は、ともだち!」という感覚を丁寧に作りながら指導を進めていました。

それが無ければやらされ感しかありませんものね。

その後の展開は早かった。

アキュラシーゴールの反対側から誘うだけで、すぐに枠の中を通すように投げることができました。これも「ともだち」になったからできることですよね。

そしてここまで来ると子供たち自身がその面白さに気付き、何度も何度も枠の中にデスクを投げ込んでいました。「フライングディスクは、ともだち!」になった瞬間です。

ディスクという「ともだち」を作り、それを使って一緒にやる「ともだち」をつくりその関係性の中で指示や提案に応じたりルールを意識したりしていく姿から、フライングディスクに止まらない広い意味での学習の基本を見たような気がします。

子供たちはやってよかったと思っているはずですが、私たちもやってよかったと思いました。

小学部修学旅行報告会

小学部4~6年生の参観週間最終日の今日、修学旅行報告会が行われました。

6年生の保護者の皆さんは、修学旅行の後、家庭で子供たちから話を聞いて、楽しかったんだろうな、ランチはおいしかったんだな、ということは分かっていたのだと思います。

でも、今日の報告会では、写真を見たり、他の子供の活動の様子や発表を聞いたりしながら、さらに一歩踏み込んで、子供たちが何を感じ、何を学んだかまで感じ取ることができたのではないでしょうか。

子供たちも同じように、話に聞くだけではなく、具体的なものに触れ、直接聞く話などを通して体験してこその学びがあります。

コロナ禍において修学旅行を何とか実施する方向で何度も計画を練り直し、検討したのにはそういう理由もあります。

延期等もあり、保護者の皆様には修学旅行実施に向けていつも以上にお手数をかけたところがあると思いますが、御協力に感謝します。

今日は、報告会で一人一人が自分の言葉で、声で、スイッチで、自分の感じたことを発表してくれました。

発表する声の大きさにびっくりしたりもしましたが、それだけ張り切って保護者の皆さんの前に立ったのだろうな、自分の体験を伝えたいという気持ちの表れなんだろうなと思いました。

私は、修学旅行の学びに加え、6年間の学びの積み重ねというものも感じることができました。

保護者の皆様はいかがだったでしょうか。

お話しが上手になったなあ、恥ずかしがり屋だったあの子が堂々と発表しているなあ、発表態度が大人びてきたなあ、先生の話を聞きながらしっかり応じてやれているなあ・・・一人一人の様子からそういう成長を見ることができました。

6年間の集大成の修学旅行で、これまで学んだ力を発揮し、報告会も立派に行うことができたことをうれしく思います。

最後に小学部主任が話していました。「これから中学部へ向けての学習が始まります。」と。

「こけ玉」の姿やネーミングセンスに一人一人の個性が表れたように、これからも一人一人のよさを生かしながら、着実に歩みを進めてほしいと思います。

6年生の保護者の皆さんは、修学旅行の後、家庭で子供たちから話を聞いて、楽しかったんだろうな、ランチはおいしかったんだな、ということは分かっていたのだと思います。

でも、今日の報告会では、写真を見たり、他の子供の活動の様子や発表を聞いたりしながら、さらに一歩踏み込んで、子供たちが何を感じ、何を学んだかまで感じ取ることができたのではないでしょうか。

子供たちも同じように、話に聞くだけではなく、具体的なものに触れ、直接聞く話などを通して体験してこその学びがあります。

コロナ禍において修学旅行を何とか実施する方向で何度も計画を練り直し、検討したのにはそういう理由もあります。

延期等もあり、保護者の皆様には修学旅行実施に向けていつも以上にお手数をかけたところがあると思いますが、御協力に感謝します。

今日は、報告会で一人一人が自分の言葉で、声で、スイッチで、自分の感じたことを発表してくれました。

発表する声の大きさにびっくりしたりもしましたが、それだけ張り切って保護者の皆さんの前に立ったのだろうな、自分の体験を伝えたいという気持ちの表れなんだろうなと思いました。

私は、修学旅行の学びに加え、6年間の学びの積み重ねというものも感じることができました。

保護者の皆様はいかがだったでしょうか。

お話しが上手になったなあ、恥ずかしがり屋だったあの子が堂々と発表しているなあ、発表態度が大人びてきたなあ、先生の話を聞きながらしっかり応じてやれているなあ・・・一人一人の様子からそういう成長を見ることができました。

6年間の集大成の修学旅行で、これまで学んだ力を発揮し、報告会も立派に行うことができたことをうれしく思います。

最後に小学部主任が話していました。「これから中学部へ向けての学習が始まります。」と。

「こけ玉」の姿やネーミングセンスに一人一人の個性が表れたように、これからも一人一人のよさを生かしながら、着実に歩みを進めてほしいと思います。

図書室のリニューアルⅡ

公益財団法人 日本教育公務員弘済会青森支部 様 より図書を寄贈いただきました。

先日紹介したように、図書室の充実を図っている本校としては本当にありがたい贈り物です。

今日はその贈呈式が行われ、本校児童生徒の代表が参加しました。

図書委員会委員長、立派なお礼の言葉でした。

図書委員長として、みんなに新しい図書を紹介する役割を自覚しています。

本を読む子は立派に育つ!図書貸し出し数No.1の彼が証明。

感謝状を立派に読み上げ、うやうやしく手渡す姿に感動!!!

僕も本が好き。受け取った瞬間その魅力に釘付けの彼。

その気持ちで先輩たちに続いてほしい。

最後は、記念写真の撮影となりました。

この写真に写る子供たちを見て安心しました。

このうれしそうな顔、そして宝物を持つように大切に抱える姿。

きっと本をたくさん読んでくれるだろう、大切に扱ってくれるだろう、そう感じました。

図書を寄贈いただいたおかげで、こんなにいい顔の子供たちを見られました。

ありがとうございました。

先日紹介したように、図書室の充実を図っている本校としては本当にありがたい贈り物です。

今日はその贈呈式が行われ、本校児童生徒の代表が参加しました。

図書委員会委員長、立派なお礼の言葉でした。

図書委員長として、みんなに新しい図書を紹介する役割を自覚しています。

本を読む子は立派に育つ!図書貸し出し数No.1の彼が証明。

感謝状を立派に読み上げ、うやうやしく手渡す姿に感動!!!

僕も本が好き。受け取った瞬間その魅力に釘付けの彼。

その気持ちで先輩たちに続いてほしい。

最後は、記念写真の撮影となりました。

この写真に写る子供たちを見て安心しました。

このうれしそうな顔、そして宝物を持つように大切に抱える姿。

きっと本をたくさん読んでくれるだろう、大切に扱ってくれるだろう、そう感じました。

図書を寄贈いただいたおかげで、こんなにいい顔の子供たちを見られました。

ありがとうございました。

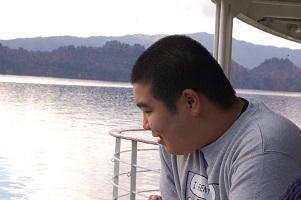

小学部修学旅行

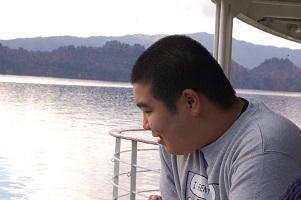

11/2(火)小学部6年生23名が修学旅行に行ってきました。

当初の予定から1か月遅れての実施となりましたが、紅葉がまだ残っており、秋の清々しい空気の中で奥入瀬渓流、十和田湖の自然を満喫してきたようです。

出発前は少し雨が心配されていましたが・・・ 十和田湖に着くときには青空も!

日の光に照らされた鮮やかな紅葉に心が躍り。 水面のキラキラに心を奪われ。

コース料理に緊張感を味わい。 練習したナイフとフォークで器用に料理を味わい。

「こけ玉」作りであふれるアイデア。 完成したかわいい「こけ玉」にあふれる愛情。

お土産とたくさんの思い出をもって帰ってきました。

写真を見せてもらっただけで、学校の中にいるだけでは味わえない体験をしてきたことが分かります。

1日の旅行でしたが、子供たちの表情には充実感があふれていました。

23名みんなで一緒に行った修学旅行、きっとこれからも子供たちの思い出の中に鮮明に残るんだろうな。

安心して旅行に行ってくださいと言わんばかりに感染症が落ち着いてくれて本当によかったです。

12月の中学部修学旅行までこのまま・・・。

中学部の生徒たちにも貴重な体験と思い出を。私たちみんなの願いが届くといいなと思います。

当初の予定から1か月遅れての実施となりましたが、紅葉がまだ残っており、秋の清々しい空気の中で奥入瀬渓流、十和田湖の自然を満喫してきたようです。

出発前は少し雨が心配されていましたが・・・ 十和田湖に着くときには青空も!

日の光に照らされた鮮やかな紅葉に心が躍り。 水面のキラキラに心を奪われ。

コース料理に緊張感を味わい。 練習したナイフとフォークで器用に料理を味わい。

「こけ玉」作りであふれるアイデア。 完成したかわいい「こけ玉」にあふれる愛情。

お土産とたくさんの思い出をもって帰ってきました。

写真を見せてもらっただけで、学校の中にいるだけでは味わえない体験をしてきたことが分かります。

1日の旅行でしたが、子供たちの表情には充実感があふれていました。

23名みんなで一緒に行った修学旅行、きっとこれからも子供たちの思い出の中に鮮明に残るんだろうな。

安心して旅行に行ってくださいと言わんばかりに感染症が落ち着いてくれて本当によかったです。

12月の中学部修学旅行までこのまま・・・。

中学部の生徒たちにも貴重な体験と思い出を。私たちみんなの願いが届くといいなと思います。

図書室のリニューアルⅠ

昨年度末で校舎の大規模改修が終了し、教育活動に使えるスペースが広がりました。

工事の影響により小さな部屋を利用していた図書室も本来の場所に戻り、児童生徒の読書環境の充実が求められていました。

※本校小学部の八戸市マイブッククーポンの使用率は99%(125/126)、みんな本が大好きです。

令和3年度に入って、図書の寄贈を受けて蔵書が増えたことに加えて、今回はPTAの協力を得て、読書スペースの充実を図ることができました。

これまでの図書室を知っている人が見れば「おっ」と思うはずです。

さあ増えたものはどれでしょうか?

では、答えです。

まず、回転書架。子供たちがクルクル回しながら本を選ぶ姿が目に浮かびます。

次は、くつろぎ読書スペース。足を伸ばしたり、あぐらをかいたり、寝転がったりして本を読む姿が見えてきますね。

そして、いす席。中学生はこちらで読むほうが集中できるかもしれませんね。

※テーブルやいすは、この後新しいものに入れ替え予定です。

明日、図書室に入った瞬間の子供たちの顔を何としても見たいなあと思います。

きっと喜んでくれるだろうから。

この後も、図書の寄贈が予定されていますし、現在未納のテーブルといすも入ってきます。

少しずつ少しずつ読書環境が整ってきています。

今まで以上に本に親しみ、本から様々なことを感じたり、学び取ったりする子供たちに育ってほしいなと思います。

その都度、図書室のリニューアルの様子をお知らせします。

保護者の皆様も、来校の際はぜひ図書室を覗いてみてください。

最後になりますが、図書室の充実について提言いただいた学校評議員の皆様、図書室の整備に向けて様々アイデアを出し、計画をした先生方、予算の調整をしてくれた事務の皆さん、そして、その思いを受け止めて購入を決断いただいたPTAの皆さん、様々な人の思いと行動が形になったなあとうれしく思います。

今後も子供たちのためにアイデアを出し、計画し、行動に移していきましょう。

工事の影響により小さな部屋を利用していた図書室も本来の場所に戻り、児童生徒の読書環境の充実が求められていました。

※本校小学部の八戸市マイブッククーポンの使用率は99%(125/126)、みんな本が大好きです。

令和3年度に入って、図書の寄贈を受けて蔵書が増えたことに加えて、今回はPTAの協力を得て、読書スペースの充実を図ることができました。

これまでの図書室を知っている人が見れば「おっ」と思うはずです。

さあ増えたものはどれでしょうか?

では、答えです。

まず、回転書架。子供たちがクルクル回しながら本を選ぶ姿が目に浮かびます。

次は、くつろぎ読書スペース。足を伸ばしたり、あぐらをかいたり、寝転がったりして本を読む姿が見えてきますね。

そして、いす席。中学生はこちらで読むほうが集中できるかもしれませんね。

※テーブルやいすは、この後新しいものに入れ替え予定です。

明日、図書室に入った瞬間の子供たちの顔を何としても見たいなあと思います。

きっと喜んでくれるだろうから。

この後も、図書の寄贈が予定されていますし、現在未納のテーブルといすも入ってきます。

少しずつ少しずつ読書環境が整ってきています。

今まで以上に本に親しみ、本から様々なことを感じたり、学び取ったりする子供たちに育ってほしいなと思います。

その都度、図書室のリニューアルの様子をお知らせします。

保護者の皆様も、来校の際はぜひ図書室を覗いてみてください。

最後になりますが、図書室の充実について提言いただいた学校評議員の皆様、図書室の整備に向けて様々アイデアを出し、計画をした先生方、予算の調整をしてくれた事務の皆さん、そして、その思いを受け止めて購入を決断いただいたPTAの皆さん、様々な人の思いと行動が形になったなあとうれしく思います。

今後も子供たちのためにアイデアを出し、計画し、行動に移していきましょう。

細やかに爽やかに落ち葉の清掃

隣にあるうみねこ塾さんの協力を得て、今年も落ち葉の清掃をさせていただいています。

全員の写真を載せたいと思うほど、みんなよく働いていますが、今回は、選りすぐりの写真を掲載します。

次から次と葉が落ちてきますが、それに負けないスピードでかき集めていきます。

車庫の中にたまった落ち葉まできれいに!丁寧な仕事ぶりは気持ちいいですね!

後片付けをして、落ち葉を運ぶ姿。小学生の頃の幼さは感じられなくなりました。

いっちょまえになったなあ。そう感じました。

頼りにされると俄然やる気を出す生徒たちです。

学校でも、家庭でももっともっと活躍の場を用意してあげられるといいなあと思います。

そうそう、中学部の生徒たちは挨拶もよかったですよ。

「こんにちは。お疲れ様です。」

私に気付いた生徒たちは爽やかに挨拶してくれます。

そんな生徒たちを見ながら、私は何度もうなずいている自分に気付きました。

全員の写真を載せたいと思うほど、みんなよく働いていますが、今回は、選りすぐりの写真を掲載します。

次から次と葉が落ちてきますが、それに負けないスピードでかき集めていきます。

車庫の中にたまった落ち葉まできれいに!丁寧な仕事ぶりは気持ちいいですね!

後片付けをして、落ち葉を運ぶ姿。小学生の頃の幼さは感じられなくなりました。

いっちょまえになったなあ。そう感じました。

頼りにされると俄然やる気を出す生徒たちです。

学校でも、家庭でももっともっと活躍の場を用意してあげられるといいなあと思います。

そうそう、中学部の生徒たちは挨拶もよかったですよ。

「こんにちは。お疲れ様です。」

私に気付いた生徒たちは爽やかに挨拶してくれます。

そんな生徒たちを見ながら、私は何度もうなずいている自分に気付きました。

スポーツ大会

今日はスポーツ大会でした。

10月4日の記事で紹介したように、本来であれば、保護者の皆様をはじめ、来賓や地域の皆様と「ともにスポーツを楽しむ行事」としてリニューアルしたものです。

コロナ禍において、「ともに」というねらいは次回以降にとっておくことになりましたが、「スポーツを楽しむ」というねらいには十分迫ることができたのではないかと思います。

今回は、ボッチャ、フライングディスク、サッカー、玉入れ、ポートボール、リレーなど多様な競技・種目に取り組みました。

どの児童生徒もいつものにこやかな表情とは一変し、眼光鋭く的をねらったり、ゴール目指して走ったりする姿が見られました。

その様子を紹介します。

ゴールに向かって~シュート!

的をしっかり見て~えいっ!

加減が難しい・・・。よく見て、体に意識を向けて、集中集中!

やった~。第1位おめでとう! 「がんばったね。」肘タッチ!!

ディスクをまっすぐ投げるのって難しい・・・。

練習の成果あって、微妙なコントロールができたね。 きれいなフォームで得点量産!

中学部の皆さんは、全競技終了後にしっかり清掃まで。ありがとう。

純粋にスポーツを楽しみ、友達を応援したり、讃え合ったりする様子が見られた1日となりました。そう考えると、学校の中だけに限定されますが、「ともに」というねらいにも少しだけ迫ることができたのかもしれないなと思います。

さて、スポーツ大会は隔年開催なので、今度は令和5年度の開催です。

その頃には、コロナ禍も収束しているといいな、そして、保護者の皆様、来賓の皆様、地域の皆様など学校を支えてくださる方々と「ともに」より充実したスポーツ大会が開催できるといいなと思います。

10月4日の記事で紹介したように、本来であれば、保護者の皆様をはじめ、来賓や地域の皆様と「ともにスポーツを楽しむ行事」としてリニューアルしたものです。

コロナ禍において、「ともに」というねらいは次回以降にとっておくことになりましたが、「スポーツを楽しむ」というねらいには十分迫ることができたのではないかと思います。

今回は、ボッチャ、フライングディスク、サッカー、玉入れ、ポートボール、リレーなど多様な競技・種目に取り組みました。

どの児童生徒もいつものにこやかな表情とは一変し、眼光鋭く的をねらったり、ゴール目指して走ったりする姿が見られました。

その様子を紹介します。

ゴールに向かって~シュート!

的をしっかり見て~えいっ!

加減が難しい・・・。よく見て、体に意識を向けて、集中集中!

やった~。第1位おめでとう! 「がんばったね。」肘タッチ!!

ディスクをまっすぐ投げるのって難しい・・・。

練習の成果あって、微妙なコントロールができたね。 きれいなフォームで得点量産!

中学部の皆さんは、全競技終了後にしっかり清掃まで。ありがとう。

純粋にスポーツを楽しみ、友達を応援したり、讃え合ったりする様子が見られた1日となりました。そう考えると、学校の中だけに限定されますが、「ともに」というねらいにも少しだけ迫ることができたのかもしれないなと思います。

さて、スポーツ大会は隔年開催なので、今度は令和5年度の開催です。

その頃には、コロナ禍も収束しているといいな、そして、保護者の皆様、来賓の皆様、地域の皆様など学校を支えてくださる方々と「ともに」より充実したスポーツ大会が開催できるといいなと思います。

見られる緊張感を力に変えて

ある日、素敵な招待状をもらいました。

「ブレーメンのおんがくたい」の劇をやるのだそうです。

私もそうですが、招待状をくれた子供たちも10月14日が待ち遠しくて、「練習がんばってます。」「14日来るんだよね!」と顔を合わせるたびに声を掛けてくれます。

Hさんは、日が近づくにつれて「あ~ドキドキする~」とちょっと緊張している様子を見せていました。

緊張感を味方にできるかどうかで力を発揮できるかどうかが決まります。発表の場というのは、子供たちが緊張感とどのように付き合うかを学ぶよい機会ですよね。

私は、発表に向けて気持ちを上手に作ってくれているといいなあと思いながら教室に向かいました。

すると、緊張すると言っていたHさんはやる気満々で私のことを待ち構えていました。

Hさんが張り切って発表する姿を見ることができてホッとしました。

一方で、Nさんは、その盛り上がり方と自分の気持ちのレベルに戸惑ったのか?少し引き気味で発表がスタートしました。犬の鳴き声があんなに上手なのに、今日はできるかな?と少し心配しながら見ていました。

でも、その心配もすぐに消えました。途中で担任の先生が一緒に歌って踊って、何かひと言声を掛けると、いつものNさんが戻ってきました。うまく気持ちの整理をつけたんだなと理解しました。

担任の先生が子供たちの心のよりどころとなっているからこそ、緊張感やネガティブな感情をうまく力に変えることができたのかなと勝手に想像して見ていました。

そういった場面を経て、発表は大成功でした。

最後になってしまいましたが、劇の様子を紹介します。

自己紹介 ブレーメンへ向かう場面

「○○の役をやります。よろしくお願いします。」 「ブレーメンへ行こうよ♪ブレーメンへ行こうよ♪」

家の中をのぞくと 泥棒は逃げていき

「泥棒がいるぞ。驚かせて追い出そう!」 「やった~」

「ヒヒ~ン、ワンワン、ニャ~オ、コケコッコ~!」 「おいしいごちそうをいただきます。」

「ブレーメンのおんがくたい」の劇をやるのだそうです。

私もそうですが、招待状をくれた子供たちも10月14日が待ち遠しくて、「練習がんばってます。」「14日来るんだよね!」と顔を合わせるたびに声を掛けてくれます。

Hさんは、日が近づくにつれて「あ~ドキドキする~」とちょっと緊張している様子を見せていました。

緊張感を味方にできるかどうかで力を発揮できるかどうかが決まります。発表の場というのは、子供たちが緊張感とどのように付き合うかを学ぶよい機会ですよね。

私は、発表に向けて気持ちを上手に作ってくれているといいなあと思いながら教室に向かいました。

すると、緊張すると言っていたHさんはやる気満々で私のことを待ち構えていました。

Hさんが張り切って発表する姿を見ることができてホッとしました。

一方で、Nさんは、その盛り上がり方と自分の気持ちのレベルに戸惑ったのか?少し引き気味で発表がスタートしました。犬の鳴き声があんなに上手なのに、今日はできるかな?と少し心配しながら見ていました。

でも、その心配もすぐに消えました。途中で担任の先生が一緒に歌って踊って、何かひと言声を掛けると、いつものNさんが戻ってきました。うまく気持ちの整理をつけたんだなと理解しました。

担任の先生が子供たちの心のよりどころとなっているからこそ、緊張感やネガティブな感情をうまく力に変えることができたのかなと勝手に想像して見ていました。

そういった場面を経て、発表は大成功でした。

最後になってしまいましたが、劇の様子を紹介します。

自己紹介 ブレーメンへ向かう場面

「○○の役をやります。よろしくお願いします。」 「ブレーメンへ行こうよ♪ブレーメンへ行こうよ♪」

家の中をのぞくと 泥棒は逃げていき

「泥棒がいるぞ。驚かせて追い出そう!」 「やった~」

「ヒヒ~ン、ワンワン、ニャ~オ、コケコッコ~!」 「おいしいごちそうをいただきます。」

アクセスカウンター

7

7

4

5

7

3

4

お知らせ

電話対応時間について

(職員、保護者以外の方へ)

本校では、職員の勤務時間外における電話対応を下記のように変更いたします。

電話対応時間

平日 8:20~16:50

休日 電話対応を行いません。

上記対応時間以外は、後日電話をかけ直していただくか、下記URLを読み取って①所属、②氏名、③連絡先電話番号、④連絡を取りたい本校職員名、⑤要件の概要を入力してください。

後日、職員から折り返しの電話をさせていただきます。

リンク集

新着

{{item.Plugin.display_name}}

{{item.Topic.display_publish_start}}

{{item.RoomsLanguage.display_name}}

{{item.CategoriesLanguage.display_name}}