八二養の日々

リズムジャンプトレーニング 体験学習会

12/16日(月)にスポーツリズムトレーニング協会のインストラクターの方を

2名お招きしての「リズムジャンプトレーニング体験学習会」を実施しました。

「楽しく体を動かそう」を合い言葉に、音楽に合わせてたくさん体を動かしました。

また、本校小学部の体育の授業などに登場する「たいいくマンレッド」も応援に来て

くれました。

小学部4~6年

たいいくマンレッドとのハイタッチ

小学部1~3年

中学部

普段、体を動かすことが苦手だなあ~と感じている子供たちも軽快な音楽に合わせて

両足でのジャンプや足を交互に動かしてのジャンプに挑戦していました。

インストラクターの舘山さん、佐藤さん、楽しい雰囲気の中で子供たちがリズムジャ

ンプトレーニングに取り組むことができました。ありがとうございました。

中学部 生徒会役員選挙

本日(12/9)、来年度の生徒会役員を決める選挙が行われました。午前は

立会演説会を行い、各候補者の演説(立候補理由、こんな学校にしたいなど)を

聞きました。また、投票の仕方(本校は3パターン)を確認しました。

待機する立候補者のみなさん

立会演説

投票の受付

投票者名を記載

投票箱に投票

実際に八戸市から投票記載台と投票箱をお借りして、役員選挙の投票をしました。

投票会場となっている体育館がとても静かで、みんな真剣な表情で投票している様子

がうかがえました。12日(木)に新役員が決まります。

各学部 校外学習

12月に入った今週は、各学部で学年やグループ、学級で校外学習に出掛ける日が

続きました。雪が降り寒くなるこの季節は、八戸市の屋内の公共施設へ行って、見学

・体験することが多いようです。

八戸中央卸売市場(青果部)見学(中3)

リサイクルプラザ八戸見学(中1)

八戸市役所見学(小5・6)

八戸市博物館見学(中2)

八戸市視聴覚センター・児童科学館見学(小4)

小学部は1月にスケートをするグループや学年があり、中学部は2月にえんぶりを

見学する学年があります。楽しみですね。

休み時間 昼休み

いつもであれば、行事や学習活動の様子を掲載していますが、今回は児童生徒が

昼休みをどのように過ごしているのかをちょっと紹介してみたいと思い、タブレッ

ト端末を持って校内を回ってみました。

小1:マットを準備してジャンプ!

小2:ろく木にチャレンジ!

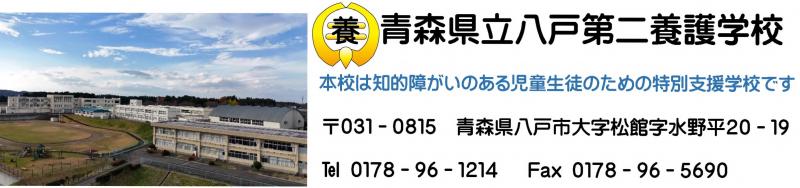

小6:アルミホイルでさつまいもを包む

※午後に焼き芋を実施予定

中1:動画を見ながらダンス

中3:手織りや紙を切る活動

給食後の短い時間ではありますが、友達や担任と一緒に体を動かしたり、午後の学習

に向けて準備をしたり、自分がやりたいことをしたりと学級、学部での違いを見ること

ができました。休み時間の過ごし方は、少なからず将来の余暇の過ごし方につながって

いくのではないでしょうか。

中3の生徒が手織りや紙を切る活動をしていたのには、少し驚きました。頼まれたの

ではなく、自分で選んで始めたそうです。

各学部 体育/保健体育

学習発表会が無事に終わり、通常の学習活動が展開されています。

小学部の体育の授業では、ボール遊び、ボールを使った運動やゲームに取り組んで

いるグループが多くあります。また、中学部の保健体育の授業では、グループごとに

武道(柔道)に取り組んでいます。

グラウンドでのサッカー(シュートゲーム)

体育館でボッチャやチャレンジサッカー

プレイルームで的当て

柔道①(組み方)

柔道②(抑え込み)

まずは「楽しく体を動かすこと」そして「基本的な動きを身に付けること」

(知識及び技能)が目標となります。友達や教師と一緒に安全に気を付けながら

楽しく取り組んでいきたいと思います。

もうすぐ 学習発表会

11月16日(土)に学習発表会が行われます。

今週から体育館での練習が本格的にスタートしました。小学部はグループごとに

ステージ上での練習に取り組んでいます。また、中学部は全員が集まっての全体発

表の練習、作業班ごとに体育館や特別教室の会場準備に取り組んでいます。

小学部ステージ発表の練習①

小学部ステージ発表の練習②

実演・販売学習の準備

体育館の会場準備(パイプ椅子を拭く、並べる)

14日(木)に総練習、16日(土)が本番となります。学習発表会当日は、多くの

保護者が来校します。緊張や不安があると思いますが、子供たちには日頃の学習成果を

十分に発揮してほしいと思います。

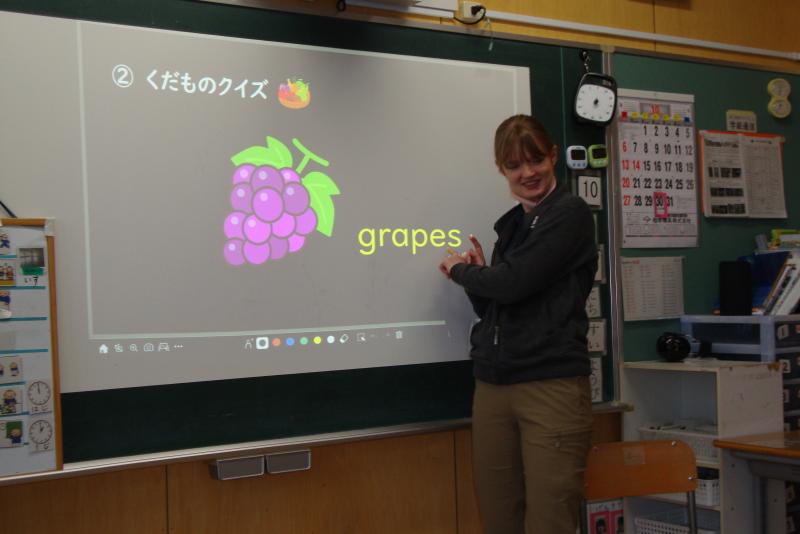

小学部 ALTとの学習

10月30日(水)に小学部の3つの学級が、ALTのスーザン先生と一緒に学習

しました。初めて一緒に活動する児童、昨年度も経験した児童とでは緊張の度合いが

違いましたが、授業が終わる頃にはみんなが笑顔になっていました。

スーザン先生

スーザン先生からメダルのプレゼント

挨拶と自己紹介

スーザン先生と一緒に

それぞれの学級が、スーザン先生と一緒にクイズやゲーム、歌やダンスなどを通し

て、楽しい時間を過ごしながら英語に触れることができたように思います。

Happy Halloween!!

824タイム 島守中学校との交流会

本校中学部では、総合的な学習の時間(824タイム)に、八戸市立島守中学校と年2回の

交流会を実施しています。7月22日(月)の1回目は、オンラインで行いました。

今回は、島守中学校の生徒の皆さんが来校して学年ごとにチャレンジボッチャ(1学年)、

フライングディスク(2学年)、チャレンジサッカー(3学年)のスポーツ交流を実施しまし

た。

玄関での出迎え

1学年:チャレンジボッチャ

2学年:フライングディスク

3学年:チャレンジサッカー

全生徒が集合しての閉会式

島守中学校の生徒と一緒に活動することを通して、人との関わりを広げるとともに、同年代の

生徒との交流を深めことができたように思います。

ちなみに人と人とが「共鳴」「同感」「共感」するときには、「空間」「時間」「目的」の共

有がとても大切なのだそうです。今回、生徒たち同士が同じ「空間」を共有して、交流会を実施

することができたことが良かったと感じました。(オンラインでは、「目的」が共有されていて

も「空間」が共有されず、「時間」についても多少の時差が生じるためです。)

芸術鑑賞会 ピッカ

10月22日(火)、芸術鑑賞会が行われ、「みんな輝け!ピッカピカ祭り」と題した

生演奏と舞踊、マジックによる公演を鑑賞しました。今回は、文化庁主催の学校における

文化芸術鑑賞・体験推進事業で、全国で公演をしている団体による楽しい公演でした。

JENI&源内バンドの生演奏

TAKKiによるマジック

お礼のことば

ワークショップ(マジックの実技指導)

今回の公演は、「見て」「聴いて」楽しむだけではなく「香り」も楽しむことができ、

それぞれの場面で「パンの香り」「雨の匂い」「夜の薫り」が体育館に拡がりました。

また、公演後のワークショップでは、小学部6年生がマジシャンのTAKKiさんから

マジックのやり方を教えてもらい実技指導も受けました。どこかで披露したいですね。

中学部 奉仕活動

10月16日(水)~18日(金)の3日間、中学部生徒が奉仕活動を行いました。

「自分たちが生活している地域の清掃等をすることで、地域への貢献、社会参加の実感

をもつ。」ことをねらいの一つとして、隣のうみねこ塾や学校前のバス停、八戸公園の

落ち葉集めやごみ拾いに取り組みました。

八戸公園の落ち葉集め①

八戸公園の落ち葉集め②

うみねこ塾の落ち葉集め①

うみねこ塾の落ち葉集め②

友達と協力しながらたくさんの落ち葉を集め、片付けることができました。次回の

奉仕活動は、29日(火)~31日(木)です。頑張ろう。

電話対応時間について

(職員、保護者以外の方へ)

本校では、職員の勤務時間外における電話対応を下記のように変更いたします。

電話対応時間

平日 8:20~16:50

休日 電話対応を行いません。

上記対応時間以外は、後日電話をかけ直していただくか、下記URLを読み取って①所属、②氏名、③連絡先電話番号、④連絡を取りたい本校職員名、⑤要件の概要を入力してください。

後日、職員から折り返しの電話をさせていただきます。