八二養の日々

農業体験 田植え

5月22日(水)に小学部のいくつかの学級が田植えの体験をしました。

地域とのつながりを大切にしながら、地域の教育的資源を活用した取り組みです。

子供たちにとっては素足で田んぼに入るところから始まり、初めて経験することばかりだと思います。

教頭先生が撮影した400枚以上の写真には、説明を聞く真剣な表情、泥の感触に戸惑う表情、小川の水の冷たさに

びっくりした表情、何より楽しそうに笑っている表情がたくさん写っていました。

苗の持ち方や植え方を聞いています。

先生と一緒に実際に植えてみよう。

一人で実際に植えてみよう。

近くの小川で泥だらけの手と足を洗いました。

子供たちにとって思い出に残る、貴重な体験になったと思います。

全校一斉の 災害時保護者引き渡し訓練

5月14日(火)に災害発生を想定した保護者引き渡し訓練を実施しました。

コロナ禍では、待機場所を分散したり時間差で引き渡したりと工夫しながら実施してきましたが、今回は、児童生徒全

員が体育館で待機して保護者を待ちました。継続的に避難訓練に取り組んでいることもあり、児童生徒が落ち着いて体育

館への移動したり迎えを待ったりしている様子に感心させられました。

先生の話を聞いて待機しています。

保護者も待っています。

保護者の皆様、御協力ありがとうございました。

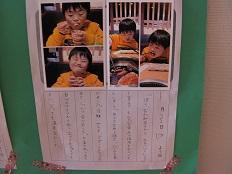

多くの保護者が来校 全校参観日・PTA総会

5月2日(木)に全校参観日・PTA総会を行いました。

200名以上の保護者が来校し、子供たちの学習の様子を参観しました。

張り切っていた子、ちょっと緊張気味だった子と子供たちの表情や様子もいろいろでした。

小学部1年生の音楽「音楽で仲良くなろう」

小学部3年生の体育「集まろう・走ろう」

全体会とPTA総会

児童生徒の学校生活や学習の様子を見ていただく機会。また、学校や各学部の方針について知っていただく機会となりました。

一年間、教育活動への御理解と御協力をお願いします。

ようこそ八二養へ 歓迎会

小学部の歓迎会は4月26日(金)、中学部の歓迎会は4月22日(月)にどちらも体育館で行われました。

小学部は、「1年生入場」「1年生の紹介」そしてみんなで「手遊び」や「ダンス」をしました。

1年生は友達や教師と一緒に楽しく活動し、2・3年生は準備や当日の役割を通して1年生を迎える気持ちを

もち活動することができたと思います。

友達や先生と一緒に入場です。

学級ごとに自己紹介をしました。

中学部は「新入生入場」から始まり「校長先生のお話」「1年生の発表」「歌のプレゼント」「ゲーム」

「プレゼント贈呈」・・・。2・3年生が新入生を歓迎する気持ちをもち、歓迎会の内容を考えたり事前の

準備をしたりしました。

「校長先生も木村教頭先生も(この学校に赴任したばかりの)1年生です。」

自己紹介で好きな食べ物や好きなことを発表しました。

「八二養ウルトラクイズ」開催! 〇かな?✕かな?

春の学習 交通安全教室

春の学習活動で思い浮かぶのは「交通安全教室」ですよね。

本校では、小学部1~3年、小学部4~6年、中学部に分かれて実施しています。

登校時は、スクールバス9台と送迎サービスの車、保護者さんの車が時間差で駐車場に入ります。また、下校時はスクールバス6台、施設さんの車が多いときで40台、そして保護者さんの車が出発します。

ですので、学校敷地内で使用する手作りの信号や交通ルールがあり、それらもみんなで確認しながら交通安全教室を実施します。

【小学部1~3年(体育館)】

1年生は、先生と一緒にやってみよう!

2年生は、一人で挑戦してみよう!

【小学部4~6年(屋外)】

児童生徒玄関前の横断歩道で練習しよう!

実際に学校前の横断歩道を渡ってみよう!

【中学部(屋外)】

5/8(水)実施予定

暖かくなり、校外での活動も多くなります。みなさん交通ルールを守りながら安全に活動しましょう。

1回目の 全校集会

4月15日(月)の2時間目に、全校児童生徒が集まっての全校集会を行いました。

1回目は、①校長先生の話、②生徒会の自己紹介、③新任者の自己紹介(中学部)という内容です。

校長先生からは、

1 あいさつをしよう

2 目標を決めよう

3 家族や友達と仲良くしよう

の3つのお願いがありました。子供たちも先生方も頑張りましょう。

一年間よろしくお願いします。

皆さん、先生方の名前を覚えて、元気に挨拶したり、一緒に活動したりしましょう。

小・中学部が一緒に 入学式

4月9日(火)に入学式が行われました。

5年ぶりに全校児童生徒が体育館に入り、小学部新入生17名、中学部新入生25名の入学をお祝いすることができました。

生徒会長の「歓迎の言葉」には

「たくさんの友達や、先生たちと一緒に勉強をしたり、遊んだりし て、楽しい思い出がたくさんできるので安心してください。私たちと一緒に、素敵な思い出を作っていきましょう。分からないことがあれば、なんでも聞いてください。」

という優しくて心強い言葉がありました。

新入生の皆さん、先輩や友達、先生がそばにいます。安心して学校生活を送ってください。

八二養全校児童生徒199名がそろってのスタートです。

令和6年度がスタート 新任式・始業式

4月8日(月)に新任式・始業式が行われ、今年度がスタートしました。

新任式では、新任職員26名の紹介があり、代表して校長先生からの挨拶がありました。

また、始業式では、転入生3名の紹介がありました。ステージ上での自己紹介は、少し緊張した様子でしたが大きな声で名前を言うことができました。

児童生徒の皆さん、新しい友達、新しい先生の名前を覚えて、一年間楽しく学習活動に取り組みましょう。

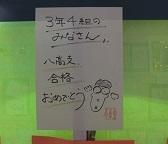

令和5年度 卒業式

本日、4年振りに小学部・中学部が一緒に卒業式が行われました。

卒業生一人一人がステージに上がり、御来賓の皆様、保護者の皆様に見守られるなか、校長より卒業証書が手渡されました。

卒業生はみんな自信に満ちあふれており、これからの生活に期待をしているように見えました。

改めて、人生の節目で人は大きく成長できると実感しました。

卒業生の皆さん本当に御卒業おめでとうございます。

えんぶり鑑賞会

鳥屋部えんぶり組を本校にお招きして、第29回えんぶり鑑賞会が行われました。

4年振り対面での鑑賞会なので子供たちも先生方も楽しみにしていました。

初めてのえんぶりに興味を示し前のめりになって鑑賞する子、おはやしや舞のリズムに合わせて体を動かしている子、タイが釣れると立ち上がって喜びを表す子などそれぞれ見て、聞いて、感じて楽しむことができました。

最後に質問コーナーがありました。

4人が感想を話したり質問したりしました。

3社の新聞等の取材があり、代表の生徒たちがインタビューに答えていました。よい経験でしたね。

今回の司会は、中学部の新生徒会役員の皆さんが担当してくれました。司会デビューでしたが、ハキハキ堂々と話してをしていました。

最後に新生徒会長からお礼の言葉がありました。

2月17日から八戸えんぶりが始まります。

みなさんも、八戸えんぶりを見に、出掛けてみてはいかがでしょうか。

全校集会

1月15日全校集会がありました。

長い冬休みを終えた児童生徒が体育館に集まりました。

教頭先生のお話の中で、大谷選手から送られたグローブの紹介がありました。箱からグローブを取り出すと歓声があがりました。

集会後、近くで見たり触ったりしている児童生徒がたくさんいました。

次に生徒会役員に当選した人の紹介がありました。

中学部の新生徒会長と新生徒会副会長2名の自己紹介がありました。

令和6年度活躍を期待しています。

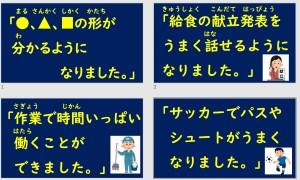

スポーツ大会をふりかえろうでは、スポーツ大会のスライドショーがスクリーンに映し出さると、児童生徒は真剣に見入っていました。

小学部・中学部の発表

楽しかった冬休みの様子を発表しました。

最後のエイエイオーは小学部1年4組と3年5組が担当でした。

1月から3月は、本校ではえんぶり鑑賞会やお別れ会、卒業式など行事がたくさんあります。また1年をまとめる大切な時期でもあります。寒い日が続きますが、体調に気を付けて元気に過ごして欲しいと思います。

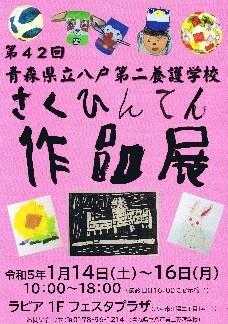

作品展のお知らせ

第43回八戸第二養護学校作品展が

1月13日(土)~15日(月)に

ラピア フェスタプラザ(1F)で行われます。

ぜひ、足をお運びいただき、児童生徒の作品をご覧ください。

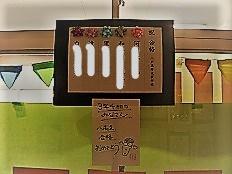

全校集会

本日、冬休み前の全校集会が行われました。

冬休みの過ごし方について話がありました。

休み中の生活で守ることを確認できました。

次に作品展の話がありました。

今年度もラピアで1月13日から1月15日までの日程で行われます。

最後は、八二養恒例の「エイエイオー」です。

担当は小学部6年4組でした。

明日からいよいよ冬休み。

冬休みの楽しみはたくさんあると思います。

自分の楽しみが一つでも叶うといいですね。

音楽鑑賞会

冬休みが間近に迫った本日、自衛隊北部航空音楽隊をお招きして音楽鑑賞会が行われました。

今年度は、前半小学部、後半中学部と分けての実施となりました。

【前半の小学部】

児童は椅子を持って体育館に集まってきました。久しぶりの生演奏の音楽鑑賞会からなのか、制服を着た演奏者40名ほど目の前にしたからなのか、児童の多くはとても緊張をした様子でした。

演奏が始まると、手拍子をしたり、体でリズムをとったりと楽しんでいる様子に変わりました。

知っている曲が聞こえてくると、椅子から落ちそうになるほど体を左右に動かしたり、思わず立ち上がってジャンプしたりして盛り上がりました。

指揮者体験を、6年生の代表児童が行いました。音楽隊の指揮者から指揮のポイントを教えていただいた後、実際に指揮をしました。

ゆったりと腕を大きく動かして指揮をしていました。曲の最後には、持っていた指揮棒をピタッと止めることができ、会場から大きな拍手をもらいました。

【後半の中学部】

1曲目が始まると、すぐに演奏に引き込まれるように真剣に聞いている表情が印象的でした。音楽隊の指揮者が手拍子を促すと生徒はそれに応じると同時に表情が少し和らぎ、音楽を楽しんでいました。

最後に音楽隊の「ゆかいなお兄さんお姉さん」のダンスに合わせて、生徒もダンスをしました。隣の友達とぶつからないように少し遠慮しながらもダイナミックな動きでダンスをしていました。

近年はコロナ渦ということもあり、生の演奏に触れる機会がありませんでした。大勢での生の演奏を聴いた、児童生徒の目の輝きがより美しく見えました。

私たち教員は、これからも児童生徒がわくわくドキドキして、学んでいけるような計画をたくさん用意していきたいと思いました。

生徒会役員選挙(中学部)

先日、中学部生徒会役員選挙がありました。

選挙管理委員は中学部3年生が担当し、今年度は会長、副会長ともに複数名が立候補しました。

候補者は、ポスターを掲示し、選挙運動や立会演説会では「清き一票」をお願いしていました。

そして投票が行われました。

地域の投票所で戸惑わないように、本校の役員選挙では、八戸市選挙管理委員会からお借りした、記載台と投票箱を使っています。

投票所入場券をもって生徒が体育館に集まってきました。

中3の係の生徒が入場券を確認し、事前に準備された名簿にチェックして、投票用紙を渡していきます。

投票用紙に自分が選んだ候補者の名前を記入します。

そして、投票箱に入れます。

2年生、3年生は一度は経験をしているので、先生の支援がなくても自分で投票することができます。

このように実際に経験して、選挙の仕組みや投票の仕方を学んで身に付けていきます。

18歳になると、地域の投票所で投票することができます。そのときにも今回の経験を生かして、自信をもって投票して欲しいと思っています。

南郷小学校との交流

先日、本校小学部4~6年生は、南郷小学校4年生を本校にお迎えして交流会を行いました。

活動1は、学年交流会です。

4年生のダンス「あおうえおんがく」の様子です。

会場いっぱいに広がって楽しくダンスをしました。

5年生のボッチャの様子です。

5チームに分かれてプレーし、得点が高い人がメダルをもらっていました。

6年生のダンス「ミックスナッツ」の様子です。

担当の先生からダンスのポイントを教えてもらい、ハイテンポの曲に合わせて笑顔で踊っていました。

活動2は、全体交流会です。

司会担当は、本校小学部6年生児童でした。

ハキハキとした進行で会を進めていました。

本校の発表の様子です。

グループに分かれて、器楽や歌、ダンスなどを発表しました。

南郷小学校の発表の様子です。

南中ソーランと合唱を発表してくれました。

感想発表の様子です。

本校代表児童代は、表楽しかったことや感じたことをを立派に発表することができました。

今回の交流会は、小学部の高学年らしく主体的に会を進め、集中して仲間の発表を見て、手拍子をしたり、発表後の拍手をしたりしている姿が印象的でした。

今回の交流会のために本校の児童が力を合わせて製作した横断幕です。

本校で製作する横断幕は、いつも丁寧で心が込めているなと感じています。きっと他校の皆さんとの交流を本当に楽しみにしているからだと思います。

階上小学校との交流

本校小学1~3年生は、階上小学校と交流をしています。

今年度は、階上小学校の皆さんを本校にお招きして交流することができました。

まずは学年に分かれての交流です。

1年生は、手遊び「グーチョキパーでなにつくろう」、ダンス「ラーメン体操」、ゲーム「たまいれ」を行いました。

2年生は、手遊び「さあみんなで」、ゲーム「玉入れ」を行いました。

3年生は、ダンス「ラーメン体操」ゲーム「ふたりではこぼう!」を行いました。

最後に体育館に集合し全体交流をしました。

代表の児童は分担しながら司会をがんばりました。

階上小学校のみなさんのダンスと合唱です。

最後にみんなでマイムマイムをしました。

本校でも何度か学習や集会等で経験があります。

とってもきれいな円を作ることができました。

曲が流れて、進む方向や前後に動くタイミングもしっかりと覚えて踊れました。

曲が終わると、両校の児童の笑顔と歓声が体育館にあふれました。

低学年らしさを感じた心温まる会となりました。

2023/10/18 スポーツ大会(中学部)

今回は中学部のスポーツ大会の様子をお届けします。

中学部はプライフーズスタジアム(八戸市多賀多目的運動場)において実施しました。

晴天の空の元、ヴァンラーレ八戸の選手とサッカーを行いました。

親子、兄弟、先生でチームを組んでヴァンラーレ八戸と熱戦を繰り広げ、みんなが夢中になってボールを追いかけました。

ヴァンラーレ八戸のマスコットキャラクター、ヴァン太くんも応援に来てくれました。

サッカーをするだけではなく、普段は入ることができない施設内を見学することができました。

記者会見やヒーローインタビューを行う場所で記念撮影をしました。

昼食の弁当も、おいしくいただきました。

閉会式では、ヴァンラーレ八戸の選手からエールをいただき、その後に代表生徒によるお礼の言葉を伝えました。

生徒、家族、先生がワンチームとなってヴァンラーレ八戸の選手とサッカーをすることで、仲間や家族の絆が深まったように感じます。

みなさん、とてもいい笑顔でした。

参加してくださった保護者の皆様、シーズン期間にもかかわらず歓迎してくださったヴァンラーレ八戸の皆様、ありがとうございました。

2023/10/17 スポーツ大会(小学部)

10月14日(土)に令和5年度スポーツ大会が行われました。

今年度は、小学部は校内で、中学部はプライフーズスタジアム(八戸市多賀多目的運動場)で実施しました。

今回は小学部の様子をお届けします。

児童が製作した横断幕

3つのメイン会場それぞれに飾られました。

スポーツ大会の目的は、「スポーツをする楽しさを味わい、最後までやり遂げる」「スポーツを通じて仲間と協力し、活動に意欲をもって取り組む」「スポーツを通じて保護者に児童の成長を知っていただく」「保護者と一緒にスポーツに親しむ」などです。

運動会と大きく違うのが4つめの「保護者と一緒にスポーツに親しむ」だと思います。前回(令和3年度)は、コロナ禍ということもあり児童だけでのスポーツ大会となってしまいましたが、今回は兄弟・姉妹、父母・祖父母も参加してのスポーツ大会となりました。

児童代表による選手宣誓

みんなでラジオ体操

保護者や兄弟も一緒にやりました。

小学部では、フライングディスク、ボッチャ、サッカーをそれぞれ簡素化した種目にお家の方と一緒に取り組みました。

○サッカー「サッカーボウリング」

サッカーボールを蹴って、10本のボウリングのピンを倒します。

○ボッチャ「チャレンジボッチャ」

ボッチャボールを八角的に投げて、得点を競います。

○フライングディスク「的宛てディスク」

ディスクを投げて、10本のペットボトルを倒します。

スタンプラリー形式で各種目を回り、いろいろな競技に取り組みました。今までであればお家の方には観戦や応援をお願いしていましたが、競技に参加していただくことでスポーツの楽しさをお子さんと一緒に感じていただくことができたと思います。

次回は中学部の様子をお届けします。

2023/09/29 安全運転の願い!

本校は県道11号線に隣接していて、

交通量が多く、信号が少ないため、スピードが出やすい箇所でもあります。

県道には歩道が整備されており、本校の児童生徒は、歩いて校外学習に出かけたり、散歩等で頻繁に使っています。

そのようなことから

横断幕やのぼり旗を設置し、ドライバーなどに安全運転をお願いしております。

そののぼり旗が新しくなりました。

カーブのぼりといわれる今人気の形です。

こののぼり旗によって、みなさんが安全運転していただければと願っています。

なお、こののぼり旗の劣化が少しでも遅くなるようにと、係の先生が夕方に土台から外して校内で保管しています。係の先生、お疲れさまです。

202/09/29 前期終業式が行われました

本日、令和5年度前期終業式が体育館で行われました。

ここ数年は、感染症拡大予防のため、会場を分けて、テレビ会議システムを使って行ってきました。

数年ぶりに、小学部1年生から中学部3年生まで全校児童生徒や教職員が体育館に集まりました。

椅子を自分でもって廊下をきちんと並んで歩き、先生のお話をよく聞いて、自分の場所に集まることができました。

久しぶりに椅子を持っての移動ということもあり、予定時間に始められるか心配していましたが、予定時間3分前には、着席完了していました。

司会が司会の場所のマイクの前に立つと、みんなの姿勢が一斉に司会者に集まってきました。子供たちがもっている力にただただ感動してしまいました。

校長先生からは、前期にがんばったことをたくさん褒めていただきました。

校長先生のお話のスライドの最後に「拍手」のイラストが出ると同時に、会場にいるみんなが自分のがんばりや友達のがんばりに一斉に拍手をしました。

その拍手の大きさを聞いて全員で集まって行う良さを改めて感じることができました。

本校の通信簿である「学習の記録」には、前期でがんばったこと、できるようになったことなどがたくさん書かれてあります。家庭等に帰って、保護者の皆さんからたくさん褒めてもらえたらいいなと思いました。

2023/09/15 収穫体験学習 in 名久井農業高校

本校小学部4年生児童が名久井農業高等学校に収穫体験交流学習へ行ってきました。

暑い日でしたが、みんな楽しみにしていて笑顔いっぱいでした。

挨拶を終え、畑に行き自分で選んだ大根を高校生のお兄さんお姉さんに教えてもらいながら大根を抜きました。

「とったぞー。」

先日、事前学習で勉強していたので、自信をもって引き抜くことができました。

その後は水でゴシゴシ洗って土を落とし、きれいに洗って新聞紙で包んで袋に入れました。

お土産にと、ビニール袋いっぱいのジャガイモもいただきました。

2本の大根とジャガイモは重かったけれど、みんな落とさずに大事そうに抱えて家に持って帰りました。

どんな料理になったかな?

名久井農業高校の皆さん、ありがとうございました。

2023/08/31 収穫体験交流会の事前学習会

9月中旬に

本校小学部4年生が、名久井農業高校を訪問して

「収穫体験交流学習」を行います。

実際に訪問する前に、収穫について知って欲しいと

名久井農業高校生3名が来校し、事前学習会を開いてくれました。

高校生は、

収穫する物を写真で紹介したり、

収穫する物に関連するクイズを出したりしてくれました。

本校の児童は、目を輝かせて話を聞いています。

「大根の三択クイズ」に、元気よく手を上げて答えていました。

最後に大根の抜き方や洗い方を本物の大根を使って実演してくれました。

最後に、葉が付いた大根を児童が直接触って確かめました。

触ることにより、冷たさ、かたさ、すべすべ感、重さなどいろいろ感じ取ることができました。

収穫当日の再会を約束して会を閉じました。

この事前学習会があったからこそ、本校児童は見通しをもって収穫できると思います。

そして、収穫した大根を大事に抱えながら学校に戻ってくる姿が思い浮びます。

こんな「わくわく」した、いい時間を過ごすことができました。

名久井農業高校の皆さん、ありがとうございました。

交流会当日は、どうぞよろしくお願いします。

内科検診

病院やお医者さんのことが好きな児童、苦手な児童どちらが多いと思いますか?

私の予想では後者の方です。

本校では、特に苦手な児童のために、検診の前に、いつやるのか、どこでやるのか、なにをやるのか、どのような順番でやるのかなど、しっかり見通しがもてるように事前の学習を行っています。

事前の学習をして分かったつもりでも、会場前に並んで順番待ちをしていると

そわそわしている児童が多く見受けられます(特に低学年)。

検診会場に向かう1年生

でも、友達の受診している姿を見たり、先生に安心させてもらったりして、がんばって受診し

「あ、できた」という経験を積み重ね、成長していきます。

令和5年度入学式

昨日、小学部・中学部の入学式が行われました。

通常ですと、特別支援学校の入学式は、小学部や中学部、高等部など複数の学部が合同で入学式を行うのが通例だと認識しています。

ここ数年はコロナウイルス感染予防のため、各学部に分かれて、しかも、入学生と保護者、関係職員と参加者が限定され、こぢんまりとした式となっていましたが、新入生一人一人にスポットが当てられているようで、個人的には、それはそれでいいなと感じていました。

青森県のコロナのレベルが1となり、本校の入学式は、小学部、中学部に分かれて実施されましたが、小学部は、5年生と6年生が、中学部は、2年生と3年生がそれぞれ参加し、大勢で新入生の入学をお祝いすることができました。

まずは、中学部の入学式。

2週間前に本校小学部や小学校を卒業した子供たちが、少し大きめの制服を着て入場してきた姿を見て、初々しさを感じながらも、中学部3年間でどんなふうに成長してくれるのかなという期待感の方が大きくなりました。

そして小学部。

保護者と手をつないで、初めて入る体育館や、在校生をみながら、かわいらしく一歩一歩歩いている姿に、とても微笑ましく思いました。

一日でも早く、学校生活に慣れて、わくわくドキドキしながらいろいろなことを経験し、できることを増やしていって欲しいと思います。

数年ぶりに、在校生も会場に入っての入学式。新入生と在校生、それぞれが仲間であることを意識して、感じることも多かったのではないかと思います。

やはり、入学式や卒業式はたくさんの人で、お祝いしてあげられる環境が必要であると感じました。

新任式・始業式

今朝、通勤している車の窓から桜が咲いている風景を目にしました。

八戸にも春がやってきたとうれしくなりました。

2週間の春休み、静かだった本校にも、子供たちの元気な声が戻ってきました。

どの子供も表現方法はそれぞれ異なるものの、「早く友達に会いたい」「担任の先生は誰かな」「教室はどこかな」とわくわく・ドキドキして登校している様子でした。

新任式・始業式。4年振りに中学部は全員体育館で式を行いました。

体育館で参加していた中学部の皆さんの座っている姿勢、お話を聞く態度は大変すばらしく、これからの学校生活をがんばろうと決意を新たにしているように見えました。

小学部の皆さんは学年ごとに集まって、体育館での式の様子を画面で見ながら式を行いました。

今年度赴任された教頭先生から「小学部児童も、中学部生徒も式に臨む態度がすばらしい。」と感想を述べられていました。

式の後、教室を覗くと自己紹介をし合ったり、友達と遊んだりしていました。

さっそく、今年度の学級の時間割を作成している学級もありました。

みんなで仕事を分担して、協力して作成します。

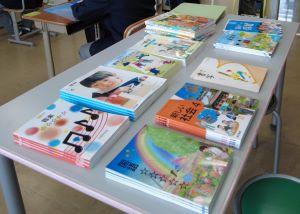

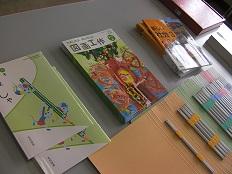

新しい教科書も準備完了です。

楽しく勉強して、いろいろな発見をしてくださいね。

令和5年度が桜の開花とともにスタートしました。

児童生徒の皆さん、新たなことに挑戦し、一歩一歩成長していきましょう。

保護者の皆様、関係機関の皆様、今年度も変わらず、学校の教育活動への理解と協力をお願いします。

修了式・離任式

読み書きができるようになることはもちろん大切ですが、友達のことを考えられること、優しく関わることができることは、もっともっと大切なことです。

校長先生のお話を聞きながら、普段子供たちと関わりの少ない私の頭の中に、子供たちの心の成長が感じられる場面がいくつも浮かんできたということは、保護者の皆さん、担任の先生はもっともっとたくさんの子供たちの成長を感じ取っているのかもしれません。

八二養ファイル(通知表)を子供と一緒に見ながら、そこに書いてあることだけでなく、今年1年の成長を思い起こすきっかけにしていただければと思います。

修了式の後は、離任式が行われました。

卒業した中学部3年生や小学部6年生も登校してきてくれました。

式の後、学部ごとにお別れの会がありました。

花束贈呈 中学部3年5組によるエール

退場

お別れは寂しさが募りますが、新しい一歩を踏み出す希望にも満ちあふれています。

先生たちも、子供たちも、新しい環境の中で新たな人と新たな関係性を築きながら、一歩ずつ成長してほしいと思います。

さて、令和4年度の学校は今日で終わり、令和5年度へ向けての準備のため、4月6日(木)まで休業となります。

関係の皆様には、1年間本校の教育活動を支えていただきありがとうございました。

お陰様で、子供たちは着実に成長し、次の学年、学校へとステップアップすることができます。

令和5年度も本校の教育活動への御理解・御協力をお願いいたします。

卒業式

9時30分から小学部、11時から中学部と分かれて実施しました。

令和元年度の卒業式から卒業生のみの参加で行われてきましたが、久しぶりに在校生(一部)も一緒に式を行うことができました。

送る側、送られる側双方が直接言葉を交わし合うことができ、式の場で気持ちを交換できたなと嬉しく思いました。

歌唱は控えることとしましたが、式全体をマスクを外して行うことができ、子供たちの緊張の顔、笑顔、気合いの入った顔、いろいろな表情を見ることができました。

それぞれの式の様子を御紹介します。

小学部は、在校生、卒業生の言葉のやりとりのあと、歌の代わりに手話で表現を行いました。

その清々しい表情から、小学部生活の充実感と中学部への期待感が感じられました。

みんながもっているその明るさとチャレンジ精神で、中学部でも大きく成長して欲しいと思います。

中学部は、歌の代わりに演奏を行いました。ハンドベルの響きに気持ちを乗せて表現する様子に、グッときました。

演奏もさることながら、座席からステージまでの隊形移動に感動しました。以前テレビで見た「集団行動」さながらに、てきぱきと移動し、整列していました。こういう動きができるところに成長の跡を見て取れます。

自分の役割をしっかり果たすという責任感、より高いレベルを目指す強い意思をもって、高等支援学校でも着実に歩みを進めてほしいと思います。

最後に、校長先生の式辞は、校長先生の言葉ではありますが、私たち教職員全員の気持ちがそこに詰まっています。

私たちは、「皆さんの成長を確信しています。」

卒業おめでとう!

在校生の手で会場準備

予定では、教員が行う予定でしたが、中学部1年生が体育館の準備を買って出てくれました。

ありがとう。

私も準備の様子を見に行きましたが、作業用のかっこいい軍手をはめて、やる気満々で体育館に集まってくる生徒たちを見て、頼もしいなあと思いました。

紅白幕を広げる。 フックに掛ける。

長い紅白幕を掛けるには、表裏を確認して広げ、ピンと張りながらフックに掛けていく作業が必要です。これは一人では難しいので、声を掛け合いながら協力して動くことが大切です。

いすを運び、並べる。 カーペットのごみをとる。

いすを運ぶには体をうまく使わなければなりませんし、並べるにはよく見て周りに合わせることが大切です。カーペットのごみ取りは、ごみをねらって丁寧にコロコロしなければなりません。

つまり、「聞く」、「話す」、「相手に合わせる」、「よく見る」そして「体を器用に使う」といった普段の学習活動でがんばっていることを総動員して活動する場です。

学校で「お手伝い」を大切にしているのは、学習の成果を生活の中で生かすことによって実践的、応用的な力を発揮してほしいと願っているからです。

年齢が上がると、今回の会場準備のように、みんなのための「仕事」としてやってもらうと、意欲を持って取り組むことができ、学習の成果を生かすことにもつながりやすいのかなと思います。

学校でも、家庭でも、できれば地域社会の中でも何か「仕事」を見つけて取り組んでいきたいですね。

そして、感謝の言葉を忘れずに。それが子供たちの力になります。

お陰様で卒業式の会場が整いました。中学部1年生の皆さん、ありがとうございます。

中学部お別れ会

小学部のおわかれ会の雰囲気とはガラッと変わって、大人っぽい落ち着きのある雰囲気を醸し出していました。

そうかと思えば切り替えが早いのが中学部のよいところ。

メッセージ動画を見ながらリラックスした雰囲気で楽しむ様子が見られました。

そして、先生たちからのサプライズ動画はみんな盛り上がったようです(別業務でその場面を見逃しました。悔しい。)

こういうメリハリを付けるのって結構難しいですよね。

(私自身はそういうのが苦手で、緊張したらそのまま、逆に緩んだらそのまま緩みっぱなし・・・)

保護者の皆さん、先生たちが力を入れるところ、抜くところを上手に伝えながら育ててきたからこその成長なのかもしれません。

もう一つ、成長を感じたのは、会場の装飾。

中学生とあって、作るものが大きい、そして細かいのです。みんなで協力して作っている姿も目に浮かびます。

一人一人の作業を大事にしながら確実に力を付ける小学部、それを引継ぎながらもよりダイナミックに、そして人と協力しながら作業を進める中学部、2つのお別れ会を見てそうした成長の積み上げを感じました。

大事な視点への気付き

大変有り難いことで、これからも一層効果的な活用の仕方を模索していかなければならないと、気持ちを新たにしています。

一方で、卒業式の実施に関わる議論の中から、大事な視点への気付きがありました。

その議論の中での主張は概ねこうでした。

①動画を使えば、普段の一番よい姿を見せられる。

②感染症で休んでも間接的に式に参加できる。

③だから、「卒業の歌」(呼び掛け)は、事前に録画したものを使う。

確かに、そうしたメリットはありますが、私は納得がいきませんでした。

昨年度までのように、式中の発声を控えている状況で、その代替の手段としてやむを得ず・・・ということであれば話は分かりますが。今回はそうではありません。

上手くいっても、上手くいかなくても、子ども本人がその場で役割を果たそうと意識し、緊張し、気持ちも体も震える中でやることこそが学びの集大成ではないか。周囲の大人も、子どもを信じ、役割を果たしてくれることを願いながら子どもの姿に注目することで式場の一体感が生まれ、忘れられない式になるのではないかと思ったのです。

便利なもののある側面にだけ着目して判断してしまうと、物事の本質を忘れてしまうことがあるということに気付かされました。主役は卒業生、卒業生がその場でいかに自分自身の役割を果たし表現できるかが一番大切なはずです。

ICT活用の際に絶対に忘れてはいけない大事な視点だと思いました。

ちなみに、この議論のあと、写真や動画を本人の言葉や表現の補助として活用・提示するという方向で準備が進んでいます。

まさにそういう使い方がベストだと思います。

本人の代替ではなく、本人を生かすための手段。今回の議論から大事なことを確認できました。

冬の体力作りに「歩くスキー」

冬は、室内でダンスや縄跳びなどに取り組む学級が多いのですが、外で「歩くスキー」に取り組む学級もあります。

職員室の窓から時々その様子を見ていましたが、だいぶ上手に歩けるようになってきました。

実は私も近くの公園で歩くスキーをしています(独学で)。

初めのうちは変なところに力が入り、ほとんど歩けていないのに、ただただ疲れるという感じでしたが、スキーに乗る感じが分かってくると楽しく運動できます。いつもの年なら、早く雪が消えてほしいと願うのに、今年は、雪が降るのを期待している私がいます。変われば変わるものです。

その経験があるので、子供たちの様子を見ていて、自分も滑っているような気持ちになって応援しています。

子供たちも、雪が降ったら「歩くスキーをしたいな」と思ってくれたらいいな。そういう趣味の一つになったらいいな。

そんな期待をもちながら、見守っています。

小学部おわかれ会

久しぶりに4年生から6年生までが一堂に会して実施することができました。

会場は、子供たちが作った飾りで彩られ華やかな雰囲気に包まれていました。

1~3年生も飾り作りに加わっていたということで、小学部全員でお祝いしようという気持ちが伝わってきました。

川村教頭先生が、みんなの参加態度が素晴らしい!ダンスもみんなしっかり踊っていた!と嬉しそうに教えてくれました(私は別業務のため、最後に少しだけの参加でした)。

集団で集まるのは久しぶりなのに、どうしてだろうと2人で考えてみると、

もちろん、子供たちの頑張りと先生たちの指導の賜であることに変わりはないのですが、コロナ禍での小集団の学習の中で、丁寧に学ぶメリットがあったのではないかという結論に至りました。

誤解を恐れずに言えば、コロナ前の当たり前の中で見過ごされていたことに、コロナのおかげで気付くことができたと言えるのかもしれません。

個別で学ぶこと、小集団で学ぶこと、そして大きな集団で学ぶことそれぞれに意味があります。その最適なバランスを考えながら、子供たちの成長を支えていきたいと思いました。

スケート教室

「行ってきました」というのは、私も一緒に行ってきたからです。

「普通には滑れますよ。」とは言ったものの、5年ぶりぐらいのスケートにちょっと不安がありました。案の定、最初の10分ぐらいは自分の体のイメージと滑りが噛み合わず・・・子供たちにも置いて行かれる始末。

それに比べて、子供たちは、口では「こわい」と言いながらも、結構大胆に体を動かしてどんどん感覚をつかんでいきます。若さって素晴らしい!

子供たちから、チャレンジする気持ちは上達のためのエネルギーだということを学びました。

準備運動 川村教頭先生が教えてくれました。 そして、氷の上をすべる感覚を楽しみます。

一人でも滑ることができるようになったところで、「こおりおに」を楽しみました。

川村教頭先生に追いかけられて、みんな「キャーキャー」言いながら逃げていました。

アイスホッケーで磨いたスケーティングを見た子供たちは、「かっこいい!」「どうやったら速く滑れるの?」と憧れの気持ちを抱いたようです。

その気持ちで努力すれば、子供たちはまだまだ上手くなりそうな気がします。

子供たちに置いて行かれないよう私もがんばらなければ。

ちょうどいい時期に、よい体験を。

感染症の影響で、ここ数年中止となっていましたのでえんぶり組の皆さんも、私たちも待ちに待った鑑賞会でした。

そうはいっても、全員が体育館に入ることは難しく、多くの児童生徒は教室でリモートによる鑑賞会となりました。

体育館で見ていた小学部主任は、「やっぱり直接見るのはいいねえ。」と話していました。

私も同感です。教室で見ていた子供たちも食い入るようにスクリーンを見ていましたが、体育館の子供たちは自然に体でリズムをとるように動いていました。体に響く音、振動が違うのかもしれません。

久しぶりに生でえんぶりを見た私は、小学生の頃に見た大黒舞の光景を思い出していました。

私の出身小学校にもえんぶり部があり、同じクラスの友人が、大黒舞、松の舞、恵比寿舞を一人ですべて演じていました。どれも味があって好きだったのですが、特に好きだったのが、大黒舞です。打ち出の小槌をリズミカルに振りながら、扇子でなめらかに風を切るような動き、それに惹かれてしまいました。いつもの彼のイメージとは似ても似つかない優雅さです。

私は、数々の舞を見てきましたが、今でも彼の大黒舞が一番だと思っています。それは美化された過去の思い出かもしれません。でも、小学生の感性豊かなときに味わった感覚だからこそいつまでも心に残っているのだと思います。

大人になってもよいものはよいのですが、小学生のときのような感覚はないのが現実です。そういう意味で、本校の子供たちが本物のえんぶりに触れ、感覚を刺激する機会を得たことは有り難いことだと思います。

鳥谷部えんぶり組の皆さんありがとうございました。

来年は来年なりの感じ方があるはず。

感性豊かな時期によい体験が得られることを今から楽しみにしています。

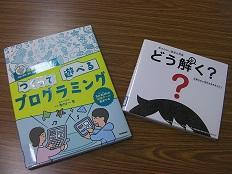

図書をいただきました。

特別支援学校教育支援事業助成金という名目で、県内特別支援学校の教育活動を支援していただいています。

学校によってその使い道は様々ですが、本校では、大規模改修工事が終わったあと、図書室の充実を進めている途上にありますので、すべて図書の購入に充てさせていただきました。

たくさんの図書が棚に並びました。 これからの時代に必要な図書も。

早速、子供たちは新しい本を手に取って学んでいます。

さて、今日は、その贈呈式が行われました。

助成金交付書と目録を受け取る校長(右) 立派な目録に感激するYくん

お礼の言葉を述べる図書委員長 感謝状を贈るYくん

贈呈式に向けて、子供たちは校長室の雰囲気に慣れること、式の流れに見通しをもつこと、自分の役割が分かって動くことなど、事前に練習を積んでいました。

お客様を迎えて、練習よりも一段と緊張感が高まる中でしたが、お礼の言葉や感謝状の贈呈など、練習の成果を発揮することができました。

子供たちは、一つずつ緊張を乗り越えて成長していくんですね。よい経験ができましたね。

全国学校給食週間

本校では、学校給食週間にちなんで、この期間に八戸高等支援学校からのリクエストメニューを給食に取り入れています。1月26日の献立は、ジョア(マスカット)、ナン、チキンカレー、ほうれん草とコーンのサラダ、もものタルトでした。カレーは、八戸高等支援学校のリクエスト給食の第一位のメニューです。また、ナンとタルトもリクエストのあった人気メニューでした。今年度から本校でもリクエストメニューを実施しました。本校のリクエストメニューは2月に登場する予定です。

【今回は、栄養士の奥山さんが記事を作成してくれました。】

1/26の給食

・ジョア(マスカット)

・ナン

・チキンカレー

・ほうれん草とコーンのサラダ

・もものタルト

自分を鼓舞する力、折り合いを付ける力

学習の一環として、仕事を請け負い、その証明をもらってポイントをためているようです。

お手伝いが、お楽しみという結果につながるとうれしいですよね。

今は卒業式の案内を出す時期なので、はがきのラベル貼りをお願いしました。

最初は、ラベルがちょっと斜めになってしまったり、切手の上に被ってしまったりということがありましたが、何度かやり方を確認すると一人でラベル貼りをすることができました。

「ぼく、がんばってるよ。」、「一人でもやれるよ。」と自分を励ますように時々口に出しながら、ラベルを貼り続けました。

自分を鼓舞する言葉を持っているというのは、その子の強みになりますね。

大人になると他者から褒められることが少なくなってきますから、自分で自分を褒めて、励まして、御褒美も自分で選んで、というシステムを確立しておくことはとても大切です。

そして、もう一つ大事なのが、あまり気分が乗らないときに頼まれごとをしたときにどのように折り合いを付けるか・・・。

最初に説明するのを忘れた私のせいで、図らずもそのような状況が生まれました(何でも用意周到がいいというわけではありませんね!)。

児童生徒の家庭へ向けての卒業式の案内を各学級のレターボックスに配布する仕事も追加でお願いしました。

最初からお願いしていなかったので、「もう終わり。」と一度は断られてしまいました。

が、ダメ元で「やってくれたら助かるなあ。」「何とかお願いします。」とちょっとしつこく頼み込んでみました。

「いいよ。」

なんと受け入れてくれたのです。すごくいい対応!私は心の中でそう呟きました。

そして、切りのいい小学部3年生のボックスまで入れ終わったところで、「できました。」

ちょっと意地悪な私は、「続きもお願いできますか?」と1回だけ聞いてみました。

「終わりです。」

はっきり断られたので、そこまででお手伝いは終了となりました。

私のお願いを一度は受け入れる柔らかさ、無理なものは無理と断れる強さ、そういう力って大事だよな、そして、それがバランスよく育ってきているな、彼の姿を見て嬉しくなりました。

冬休みの絵日記から

冬季休業が明け、1週間が経ち、廊下には冬休みの絵日記が掲示されていました。

その中から私の琴線に触れた3つを紹介します。

1つめは、小学部2年生の女の子です。

この休み中に手袋をつけることができたのだそうです。それも5本指の。

「やわらかいものが好きみたい。」というお母さんの気付きもいいなあと思いました。

子供にとって何がいいのか日々探りながら、手を替え品を替え試してきたこれまでの経過が伝わってきます。

更にこの子は、数年ぶりにパジャマも着ることができたそうです。

一つクリアすると別なこともできちゃったということは経験上よくあることです。

私の想像でしかありませんが、今まで抵抗があったものについて、「この感触好き!」と受け入れることができたので、別なこともこれも大丈夫そうかな?と構えが少し緩んだのかなと思いました。

私たちも何かクリアするともっといけるかも?と更に高みを目指したくなったりしますね。それを「自信」と言うのかもしれません。

この女の子は、冬休みの間に「自信」をもつことができました。そして、お母さんの「自信」にもなったのではないかなと思います。

Yさん、おめでとう! お母さん、おめでとう!

2つめは、同じ小学部2年の男の子です。

休み中にお辞儀を練習したのだそうです。

あいさつをするとき、おもちゃや本を借りるときにお辞儀ができるようになったそうです。この取組から、具体的な場面で日々積み重ねる大切さを教えてもらったような気がします。

さらに、おもちゃなどを自分のそばにたくさん置きたいところを、一つずつ借りに行く練習を取り入れ、ステップアップを図っているそうです。丁寧に一つ一つ積み上げていく関わりがずっと続いていくのが「育てる」ということなのかもしれませんね。

Aくん、やったね! お母さん、がんばりましたね!

3つめは、5年生男子です。

お年玉を手にした彼は、家族に焼き肉をごちそうしたのだそうです。支払いもしっかり自分の手で。

それをしっかり受け止めたお母さんも立派ですね。私だったら、気持ちは有り難く受け取って、自分のために使いなさいと(大人ぶって)言ってしまうなと思いました。でも、それは、子供の気持ちを無にしてしまうかもしれないなと気付きました。おごってもらった後、別なところでしっかり返せばいいわけですから、気持ちと行為をしっかり受け止めるべきなんだろうな、そう思い直しました。

「気持ちをしっかり受け止める」そういう親子の関わりがあるから、のびのび育っているのでしょうね。我が家も見習おう。

Rくん、男前! お母さんのその対応、みんなのお手本にします!

避難訓練③

本校は、校舎がA~E棟まであり、複雑に入り組んでいる上、50近い教室に分かれて学習しています。ですから、最初の段階の避難行動で落ち着いて対応できないと避難指示が出たときにスムーズに動けません。そういった意味で、子供たちの素早い避難行動はとても頼もしく感じました。

でも、よくよく見てみると、小学部1年生のときは地震の音で泣いていたな、避難で廊下に出ると楽しくなって走って一人で遠くまで行ってしまっていたな、という子供たちでした。それを思い出すと、この落ち着きぶりと対応の的確さに確かな成長を感じます。

中学部の生徒たちを見ていると、もし自分が災害時に倒れてしまったら助けてもらえるかも、という期待感、安心感さえ湧いてきます。

大人に助けられて動いていた子供たちが、周りの人を助けることができる力を備えてきている、そういう成長の過程に一緒にいることに喜びを感じずにはいられません。

いろいろなところで信用される大人になれ、頼りにされる大人になれ、そう願いながら子供たちを見ていきたいと思います。

学校が始まりました!

静かだった校舎が一気ににぎやかに、華やかになりました。

子供たちは、冬休みにあったことを伝えたくてうずうずしているようで、先生たちを捕まえてちょっと嬉しそうに、ちょっと自慢げに話している様子が印象的でした。

私のところにも、スケートに行ったよ、サンタさんが来たよと子供たちが来てくれました。絵日記を見せながら解説してくれる子もいて、その楽しさをお裾分けしてもらったような気になりました。

さて、休み明けということで、全校集会が行われました。

カメラ越しではありましたが、西里教頭先生が、書道で「卯」という字を書いて見せてくれました。そして、ぴょんぴょん跳ねるうさぎのように、目標に向かって高く跳ねようとお話してくれました。

そんなお話とちょうどリンクするように、表彰が行われました。

先日も紹介しましたが、ラジオ体操コンクールの「エリア奨励賞」です。

まさにこの賞が「次に飛躍が期待される」チームに送られる賞です。

あまりにも立派な額に入った賞状で、みんな「すごい!」「かっこいい!」と憧れの眼差しで見ていました。

みなさんも彼らに負けないよう、それぞれの目標に向かって飛躍の年にしましょう!

冬季休業中の先生たち

冬季休業「ラッキー!」というイメージがあると思います。

それは間違ってはいませんが、「休みで自由があるぞ、ラッキー!」というのが先生たちの素直な気持ちのように思います。

それは、「たまった仕事をやっつけるぞ!」「授業の準備を一気にやるぞ!」「子供たちの学習の様子をまとめるぞ!」「ちょっと落ち着いて研修するぞ!」といったようなことです。

教室にこもって1月からの授業で使う教材を作っている先生、まずは大掃除からとせっせと教室をきれいにする先生、職員室で子供の学習の様子を語り合いながら評価をまとめている先生、慌ただしい日々の中でどうしても出てくるひずみをこの休みで一気に解消しようとしているように私には見えます。

さて、今日は、日々の学校の教育活動の中でどうしても後回しになりがちな研修の時間を確保し、次の指導に向けてレベルアップを図る機会がありました。

本校では、令和5年度から教育課程を大きく変更し、時間割表も変わる予定です。

一言で言うと、「各教科等の目標や内容を明確にして指導するため、指導の形態を改めた」ということになります。何を教えるかは同じですが、どのような形態でどのように教えるのかという部分が変わることになるので、先生方も必死で頭を切り替えながらよりよい授業づくりを指向しています。

大事なのは、子供たちが社会の中で生きていく力を育てること、つまり、その力を体系的に示した各教科の内容を確実に学ぶことです。今日の研修では、自分が担当している児童生徒の現在地を確認し、各教科のどの段階の目標・内容を取り上げるのかを考え、そのねらいを達成するための学習活動をどのように組み立てるか、アイデアを出し合い、学び合いました。

同僚の考え方、アイデアが刺激となり、「こんなことも、あんなこともできるかも」と次の指導への期待が膨らむ様子が見えました。

さすがだなと思ったのは、この研修を通して、教科等の目標、内容をしっかり指導しようとすればするほど、自立活動の指導を充実させなければならないことに気付いたところです。調和的発達の基盤を整える指導がなければ、各教科等の指導は砂上の楼閣のごとく崩れてしまいますからね。そういうことに気付いた先生たちの次の授業を見るのが楽しみです。

えんぶりの衣装一式いただきました。

烏帽子を手に取りながら説明を聞く校長

小鳩会さんでは、表現したり、地域の文化に親しんだりする機会としてえんぶりに取り組んできたそうです。本校で取り組んできたえんぶりに関する学習も相俟って会員の皆さんは楽しく活動していたとお話を伺いました。

そのような中でしたが、新型コロナウイルスなどの影響を受け、活動の機会も少なくなってきたことから、自分たちが思いを込めて作ったえんぶりの衣装や道具をもっと活用してくれる人たちに寄贈したいと考えたそうです。そして、その寄贈先として、本校にお声掛けいただきました。大変有り難いことで、学習に取り組んでいる中学部では大喜びでした。

今回来校していただいたのは、本校の卒業生、保護者の皆様なので、本校での学習活動の充実に役立てて欲しいという熱い気持ちと一緒に衣装等を受け取りました。

今回来ていただいたお父様は、実際にえんぶり組で活動されている方ということでしたので、コロナが落ち着いたら是非コラボの機会があるといいなと思いました。

そのときまで、今回いただいた衣装、想いをしっかり引き継いでいきたいと思います。

1/14~16は、八二養作品展にどうぞ!

その中で、冬季休業中に行われる「八二養作品展」のお知らせもありました。

本校児童生徒が学習の中で描いたものや制作したものが展示されます。

八二養の学習の雰囲気、子供たちのがんばる様子を感じに来ていただければ幸いです。

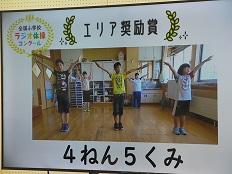

ラジオ体操で表彰されました!

この賞は、『一生懸命ラジオ体操を行い、次回のコンクールに向けて飛躍が楽しみなチーム』に贈られる賞です。

動画を見て、まねしながら一生懸命ラジオ体操に取り組んでいる様子が評価されたのだと思います。

一生懸命取り組む姿は人の心を動かします。

今回受賞した子供たちがラジオ体操に取り組んでいる姿は、いつでも真剣です。動画という切り取った場面の中でも、普段の様子がしっかり伝わったのだろうと思います。

今後も継続して更に評価を高めて欲しいと思います。

自分の意思を表明する ー生徒会選挙ー

選挙公報を見ていると、生徒会長に立候補した生徒は「安心してがんばれる学校」をテーマに掲げていました。

それを見た瞬間、「安心して任せられるな。」と感じました(立候補は一人なので、信任投票となります)。

副会長立候補者は複数いるため、どの候補の公約に共感できるか、一緒にがんばろうと思えるかが投票のポイントになります。

実際に挙げられていたキーワードは、「健康・幸せ」、「平和」、「なかよく通える」、「元気」、「楽しく、にぎやか」、「自信をもつ」です。

さらに、立候補生徒一人一人を見ても、みんな個性的で、それぞれによさがあります。

投票する生徒も悩んでしまうだろうな、でも、選ぶ余地があるということはどのような結果になろうとも後悔はないのかもしれないなと思いました。生徒たちには思いっきり悩んでもらって、自分の意思を投票という形で表明してもらいたいと思います。

そして、いよいよ今日は投票日。

体育館に設置された投票所に生徒たちが続々と投票に訪れます。

実際に投票用紙に記入して投票する子、特別に用意した写真付きの箱にボールを入れて自分の意思を表明する子など生徒たちの意思を最大限くみ取る工夫がされていました。

こうした工夫のおかげで、悩んだ末に自分の中で決めた意思に従って投票ができたのかなと思います。

15日には結果が分かるようです。

自分たちの意思がどのように反映されたのか楽しみに待ちましょう。

共有、気付き、一歩前へ

栄養士から給食についてのお話を聞いたあと、小学部、中学部に分かれて懇談を行いました。

聞こえてきた中では、「偏食」、「食事への集中」、「肥満」についての話が中心だったように思います。

子供の健康や家庭生活の維持に関わる大きな課題です。

一人一人が我が子のことについて語っていくと、「分かる~」「うちもそう!」そんな共感の声が一斉に上がります。

そして、チャレンジした経験を紹介し合う中で「それいいね!」「こういうやり方でもいいのかな?」お互いの情報を共有することで新たな気付きが生まれる様子も見ることができました。

同じような思いをもって共感し合い、好事例を共有することで、前を向いて進んでいけるのだと思います。

場を設定したPTA研修委員会の皆さん、司会進行を務めたお母さんGood Job!

我が子について楽しく語るお母さん、お父さんたちでしたが、その語りの中に、葛藤や深く悩んだ跡が確かにあったのを感じました。そういう気持ちと上手く折り合いを付けたり、乗り越えたりしながら子供たちと関わってきているのだということを改めて認識する機会になりました。

今日は、私たちの代表として二名の先生が懇談に参加していましたが、もし悩んだり、分からなくなったりしたときには、誰でもかまいません、いつでも声を掛けてください。100点の答えは持ち合わせていませんが、次につながる気付きを一緒に生み出しましょう。

「ありがとう」を形に

事務室 食堂 保健室

いろいろな部屋を訪ねて、いつもありがとうの気持ちを伝えていきました。

その中で、今回、特別に感謝の気持ちを伝えることにしたのは、子供たちが毎日お世話になっているスクールバスの運転手さんです。

毎日顔を合わせて、優しく声を掛けてくれる運転手さんにはとても親しみがあります。

お父さんにも似た安心感があるのかもしれません。

子供たちは、感謝の気持ちを伝えるため、がんばって制作に取り組みました。

毎朝、子供たちは、声を出す、手を挙げる、ハイタッチする、お辞儀する、それぞれのやり方で「ありがとうございました。」そう言ってスクールバスを降りてきます。

みんなそういう気持ちをもっているのは確かです。今回の取組では、改めて「ありがとう」の気持ちを形にする学習に取り組みました。その過程で、子供たちの中に感謝という気持ちがより明確になったのではないかと思います。

それを受け取る運転手さんたちもちょっと特別な感謝の伝えられ方をしたことが嬉しかったようで、笑顔の絶えない感謝を伝える会になりました。

「ありがとう」の言葉も大事。ときにはそれを形にすることも大事。

運転手さんの笑顔を見てそう思いました。子供たちを見習おう、そう思います。

こだわりと情熱を感じた「デーリー東北」訪問

翌日デーリー東北新聞社さんにいくことになっていた私の頭の中には、喜びと同時にこの記事は明日の朝刊に間に合うのか?どうやって間に合わせるのだろう?という疑問が渦巻いていました。

そんなわけで、今日は、6年生の子供たちと一緒に新聞ができるまでの過程をわくわくしながら学んできました。

新聞作りの仕事は、そのほとんどが夕方から深夜にかけての作業だそうです。

原稿の締切は0時。「ぼくは寝ている時間だな。」とぼそっと呟いた児童がいました。

そして、締切に間に合わせるように記事を書き、何度もチェックをし、印刷も気温や湿度にまで気を遣ってきれいな読みやすい紙面作る過程を教えていただきました。

ちなみに、昨晩のW杯の記事の締切は特例の午前1時30分。そこからの編集作業を行って朝刊に間に合わせたのだそうです。今日の朝刊の記事の編集画面を見せていただき、新聞と見比べた子供たちは、その作業の細かさと現実感に、「同じだ。」「すげえ。」「これやってたの。」と驚きを隠せません。

朝一番に私たちの家庭に、新しくて、正確な情報を届けるための様々な工夫やこだわり、そしてそれを支える情熱を肌で感じた子供たちは、「明日は何が載っているかな?」と期待が膨らみます。もちろん、訪問者として自分たちの写真が載ることも期待感のアップに貢献していることは言うまでもありません。

3日目 探究!そして自らの手で創った学習発表会

今日は、中学部の学習発表会でした。

※今年は、感染対策のため、3日間に日程を分けて実施することにしています。

1年 三社大祭、えんぶり 2年 防災

3年 修学旅行

中学部は、どの学年も、自分たちで体験し、調べたことをまとめ、説明、クイズ、実演など様々な方法を駆使して、自分たちの学びを伝えてくれました。探究したことを元に自分たちで内容を創り出した発表でした。

実際のものに触れたり、体験したりしたことを伝えているので、実感がこもった語り、表現になっているなあと感心しました。

さて、中学部の発表の中でいいなあと思ったのは、子供たちが体験し、調べたことが生活の充実につながっているという点です。

私は、日々の「くらし」を営む力、「仕事」をする力に加え、3つ目として「余暇」を楽しむ力が大切だと思っています。

そういう視点で考えると、例えば、1年生の三社大祭についての発表は、「余暇」の充実につながる視点を持っている取組だなと思いました。子供たちは、自分たちで山車の構造を調べ、どのように人形を配置するかみんなで考えていました。地域の大きな祭りである三社大祭に出掛けたときに山車を見る視点を得たことで、漠然と見るより何倍も楽しむことができるようになったのではないかと思いました。

こうしたものの見方を身に付けることは、生活を豊かなものにしてくれます。野球でも、サッカーでも試合のルールや作戦の肝となる部分を知っているかどうかで楽しめるかどうかが決まりますよね。そうした楽しむことを原動力として、生活を組み立てていけるといいなと思います。

お祭りにはまった人は山車組で一緒に活動するとか、アイスホッケーの魅力にとりつかれた人は地元のチームを応援するとか、そうした楽しみにつなげていってほしいなあと思います。そうすれば、山車を作りに行きたいから仕事を早く終わらせるようにがんばろうとか、アイスホッケーの試合を見に行きたいからしっかり貯金しておこうとか仕事にも生活にも張りが出てきますよね。

そのために身近なものに触れ、ものの見方を知ることはとても大切なのだと思います。

今日の発表から改めてそんなことを考えさせられました。

2日目 気合いだ!自信満々の学習発表会

今日は、小学部4~6年生の学習発表会でした。

※今年は、感染対策のため、3日間に日程を分けて実施することにしています。

4年生 音読 5年生 ハンドベル

6年生 よさこい

入場してくる子供たちの表情はキリッと引き締まり、目的に向けて気合いが入っているように感じました。

どきどきを上手に気合いに変換できているようです。ステージ上での発表を楽しんでいるようにも見えました。

ある子供は、発表を待つステージ上でのわずかな時間に、会場に向かって体をくねくねさせて、アピールタイム。

「そんな動き、今まで見せたことないでしょ!」と突っ込みたくなるほど乗りに乗っています。

それが、「やるぞ!」という気持ちの表れだったのだということは、発表が始まってから分かりました。

その子供のグループは、太鼓の演奏、太鼓の片付け、着替え、ダンスという流れをすべて自分たちで行うのですが、その動きは今までの練習で見たことがないくらいの勢いとキレでした。会場の皆さんも曲に合わせて手拍子をして盛り上げてくれたので、子供たちはさらにヒートアップ。ステージから下りてきた子供たちはみんな息を切らしていました。

これまでの学習の積み重ねとともに、自分はできる、上手に発表するところをみてほしいという気持ちがしっかり育ってきているのだと感じました。

いつも子供たちのそばで、小さなできたをほめて、ほめて、大事に育ててきた保護者の皆さんがいるからこそ、子供たちは今日の発表のように自信に満ちた生活を送ることができるのだと思います。

それが学校での学習の根底にあるから、子供たちは今日のステージで輝くことができたのだと思います。

これからも共に子供たちの成長に関わっていこう、そういう気持ちになれた今日の発表会でした。

1日目 どきどき、初めての学習発表会

※今年は、感染対策のため、3日間に日程を分けて実施することにしています。

1年生のダンス 2年生の劇

3年生のお祭り

私は、体育館に入ってくる子供たちの表情を見て、どきどきしているんだろうな、そう感じました。そして、上手くできるかな?とは思わず、どきどきの中でどう動くかな?と思って見ていました。

それは、上手くいっても、いかなくても、子供がどきどきの中で力を発揮しようという気持ちになれるかどうか、それが大切なことだと考えているからです。

これからの学校生活、そして社会の中での生活はどきどきの連続ですから、その中で目的に向かう気持ちを取り戻すことはとても大切になります。

そう思いながら見ていると、ある子供が、お母さんのそばに行きたくて、ステージから下りてしまいました。先生たちは、何度かステージに呼び戻そうと試みますが、どうしてもお母さんが気になるようです。

お母さんと発表というせめぎ合いの中で感じるどきどきとどう向き合えるかな?と思って見ていると、先生たちは、お母さんのところにいる子供の前に楽器を準備し始めました。

すると、みんなの注目が集まる中、その子は、曲に合わせて鉄琴を演奏したのです。先生たちの機転で、発表という目的に気持ちを向けることができた、とてもよい場面でした。こういう姿が見られると嬉しくなりますね。

どきどきの種類や質、程度に差はあるにせよ、学習発表会というどきどきの中で発表に向き合う体験をした子供たちは、今日大きく成長したのだと思います。

そういうどきどきを与えてくれる保護者の皆様の御協力あって、無事に学習発表会1日目を終えることができました。ありがとうございました。

「見て見て」の気持ちを生かして

子供たちも、先生たちもはりきっています。

というのも、令和2年度は中止、令和3年度はスポーツ大会の年*ということで、学習発表会は3年ぶりの開催となるからです。

*本校では、学習発表会とスポーツ大会を隔年で行うこととしています。

「学習発表会いつだっけ?(知っているはずなのに)」と何度も確認して満足そうにしている子、「お母さんが来るんだよ。」 とニコニコの子、「大きな声で音読をがんばりたい。」と言う子。

自分の頑張りに大好きな家族が注目してくれる場ですから、「私を見て見て」という気持ちが高まりますよね。

その気持ちがあると普段の学習も格段に意欲がアップします。

学校行事というのは、その意味で子供の生活に張りを与える大事なものですから、開催できることになってよかった、よかった。

当日まで、しっかり体調管理して、「見て見て」という気持ちを思い切り表現してほしいなと思います。

この子の学習発表会は、ちょっと薄暗い中で こちらの子は、大勢の友達と一緒にステージで

スポットライトを浴びて演奏するイメージ? 発表するイメージ?

校内には、子供たちが作成したポスターが貼られています。

自分たちの見てほしいもの、学習発表会のイメージをそれぞれに表現したものです。

来校の際はこちらもじっくり御覧ください。

「いも」という宝物探し

「さつまいもを掘るぞ!」という気合いの声とともに小学部の児童たちは畑の土を手で掘り始めました。

しばらくすると、「あった」、「おおきい」という歓声とともに、さつまいもがどんどん姿を現します。

「見て見て!」あちらこちらで子供たちが嬉しそうにさつまいもを掲げています。

その得意げな顔、ウキウキの体の動きを見ると、私たち大人も気分が高揚してしまいます。子供たちのその顔が見たくて大人たちも必死でいもを探していました。

いいだけ掘って、「あった」の元気な声が聞こえなくなってきました。

私は、もうないだろうと思って見ていたのですが、子供たちはまだまだあきらめていません。まだあると信じて、必死で土の中を探しています。

「もういいんじゃない?」という教師の言葉も耳に入っているのかいないのか。

そんな中でまた「あった!」という声が上がると、負けじと力が入る子供たち。

宝探しのようなわくわく感、収穫の達成感の虜になってしまった子供たちでした。

こういう経験を積み重ねて、次にとり組むときには更に充実した活動が展開できるのだと思います。

1年1年、一つ一つのことにそのときの精一杯の力で取り組む姿を目指して、これからも学習活動を展開していきたいなと思います。

中学部の校内実習から 働き続けるには?

いつも作業学習で週2回、それぞれ2時間程度の作業をしていますが、校内実習期間は、登校してから下校するまでびっちり作業をすることになります。

例年、いつも元気な生徒たちも、1週間の最後の方には疲れがたまってくる様子が見られます。

生徒たちは、この機会に働くということのやりがいと同時に継続することの大変さを学びます。その大変さとどう付き合っていくかを考えること、これは将来の就労に向けてとても大切な学習になります。

体調の自己管理はもちろん、ペース配分をどうするか、作業を効率よく進めるにはどうしたらよいか、働き続けるために考え、工夫しなければならないことはたくさんあります。

この機会に、ぜひ家庭でも、今日の作業のがんばりを認め、やる気を維持していただくのはもちろん、疲れや体の調子を確認し、明日の作業をがんばるための過ごし方を一緒に考えてみてください。

難しく考える必要はありませんよ。

例えば、子供が「疲れたなあ。」と言っていたら、お互いに肩もみをし合うとか、一緒にストレッチをしてみるとか、今日は早く寝てしまおうというのも一つの方法ですね。

劇的な改善をもたらす方法というものはありませんから、子供の声を聞き、それに具体的に対応してみることを継続するというのが一番効果的な支援になります。

具体的にどう対処するかが分からないと、疲れをどんどんため込んでしまい、それが体の不調を引き起こし、仕事を継続することが難しくなるという例があると聞いたことがあります。日々の小さな積み重ねの中で、具体的な対処の仕方を身に付けることは、きっと子供たちの「働き続ける力」につながるはずです。

小学部4~6年生参観週間

保護者の皆さんは、コミュニケーションの絵カードを使う場面を見て成長を感じたり、タブレット端末で文字を打つ様子を見て感激したり、それぞれの学習の成果が一番発揮されている場面を参観していました。

スクリーンに映された絵本の文字を素早く打つ。

取り組む姿勢、目から真剣さが伝わります。

最終日の今日は、6年生の修学旅行報告会が行われるため、6年生の保護者の皆さんはここに予定を合わせて参観に来てくださいました。

保護者の皆さんの前でちょっと照れくさそうにする子、ものすごく張り切っている子、それぞれの性格がよく表れていていいなあと思いました。

発表に向かう気持ちはそれぞれですが、修学旅行でチャレンジしたミッションのことなど、練習の成果を発揮して立派な発表でした。

節目での振り返りと目標設定

体育館と教室をテレビ会議システムでつないで

令和4年度も、ちょうど半分が過ぎました。

子供たちの発表の中で、「後期は校内実習で自分の役割をしっかり果たします。」など、この節目に明確な目標を定めている様子が感じられました。私は、そうだよね、節目のある意味ってそれだよねと思いました。

インタビュー形式での目標発表

私的なことで恐縮ですが、私は、ちょうど1週間前、あるマラソン大会の5kmに出場しました。張り切りすぎたのと、前半のきつい上り坂に、気持ちが折れてしまっていました。

しかし、折り返しを回るとなぜか気持ちが前向きになり、何とか最後まで走りきることができたのです。半分来たという達成感とゴールが視野に入ったことであとどれ位がんばればよいのか明確になったからかなと思います。

そう考えてみると、終業式は、これまでの達成感を、始業式は目指すゴールが視野に入ったことを意識できる節目になったのかなと思います。

児童生徒の皆さん、保護者の皆さん、教職員の皆さん、前期でがんばった自分を認めつつ、それぞれがねらった目標に向けて、あと半年しっかり歩みを進めましょう。もちろん、みんなで一緒に!ですよ。

ひばり野公園へ

小学部全員で行くと密になってしまうため、いくつかのグループに分かれて出掛けます。

今日は、2回目グループのメンバーとして一緒に五戸町にあるひばり野公園に行ってきました。そして、1~3年生の子供たちと一緒にたくさん身体を動かして遊んできました。

コロナ禍にあって、校外での行事はほとんどが中止となっていたため、今日のメンバーは、大型バスに乗ってみんなで外に出掛けるという行事は初めてになります。

バスの大きさにびっくりし、バスから見える景色に目移りし、そして目的地のひばり野公園に近付いているどきどき感を味わい、子供たちは大興奮。

その姿を見ているだけで、代わりの行事を計画してよかったなあとしみじみ思いました。

公園に着いてからはさらに元気百倍の子供たち。 すべり台やアスレチック遊具などで目一杯身体を動かしました。

遊んでいる途中、動物の石像にまたがって嬉しそうにしている男の子がぽつりと「このライオンは魔法で固められてしまっているんだ。」と言いました。

お~っ、なるほど、そういう世界観、面白いなと思いました。

「どうやったら魔法は解けるの?」と聞いてみると、「夜になるといいよ。」と教えてくれました。

「そうか~、昼はみんなと遊ぶためにじっと固まっていて、子供たちがいなくなった夜になると動き出してご飯を食べているのかな。」と私も彼の世界に入ってみると、ちょっと子供と近付いた気がしました。

私たち教員は、子供たちの何気ない言葉や仕草からたくさん想像させてもらったり、一緒の世界に浸ったりすることで日々楽しく仕事をさせてもらっています。

次はどんな世界に私たちを連れて行ってくれるのでしょう。楽しみにしています。

避難訓練②

その様子は以下の通り。

これを見るだけで、児童生徒がいかに落ち着いて、話をよく聞いて避難していたか分かっていただけると思います。

事務室に設置した本部からの放送 教室で身の安全を確保する児童

落ち着いてグラウンドへ避難 避難後、先生と一緒に静かに待つ

いかがでしょうか。

これなら、いざというときにも安全・安心を確保できそうですね。

さて、私は避難途中に、とんぼが風に乗って優雅に飛んできたと思ったら、目の前で蜘蛛の巣に引っかかってしまうのを目にしました・・・。そのときの蜘蛛の動きの速いこと。ぞっとしました。

そして、危機というのは突然やってくるのだということを再認識させられました。あのとんぼはそのことを身をもって教えてくれたのかもしれません。

危機に直面したとき、どれだけ冷静に対処できるか。それが、命を守ることにつながります。

校長先生が言ったように「命を守ること」を強く意識して、避難訓練に臨むようにしたいなと思いました。

小学部修学旅行⑦

保護者の皆さんの方が早く子供たちに会いたがっていたのかもしれません。

子供たちは、一回りたくましくなって、それぞれの家路につきました。

小学部修学旅行⑥

お昼ご飯もしっかり食べ、旅の疲れもちょっと回復。

この後、新青森駅でお土産の買い物をして帰路につく予定です。

小学部修学旅行⑤

朝からみんな元気です。

しっかり朝食も食べて、三内丸山遺跡へ出発。

小学部修学旅行④

この後、友達と和気藹々の入浴、豪華夕食、お楽しみの夜の集いと続いていきます。

まだまだ、楽しみます。

小学部修学旅行③

家族と来たときとはちょっと違って、なんだか独り立ちした感じ。

小学部修学旅行②

ねぶたの迫力を感じてちょっとびっくり?

昼食を食べた後は、浅虫水族館に向けて出発!

小学部修学旅行①

久しぶりに宿泊を伴う実施となり、青森市まで1泊2日の旅です。

09:22 の新幹線で八戸駅を出発しました。

サッカー教室

中学部の生徒は、この日を心待ちにしていました。

グラウンドから大きな掛け声が聞こえてきました。

手をつないで大きな輪になって「ま~え」、「うしろ」、「み~ぎ」、「ひだり」の声に合わせてジャンプしています。

最初は、掛け声通り、最後は掛け声とは逆に(「み~ぎ」と言いながら左へジャンプ)。

簡単!簡単!と自信満々だった生徒たちも、最後は動きがガタガタに・・・

その難しさに必死になるのもまた楽しいようでした。

こういった抑制機能(簡単に言うと余計な刺激に反応しないようにする)を使う課題は、難しいけど楽しいものです。

鈍くなった私たち大人より、子供の方が上手くできることもあり、真剣勝負ができて一緒に楽しめます。おすすめです。

本校の先生たちも、学習の中で、ちょっと難しいけどチャレンジしたくなる課題を上手にセレクトして準備しています。

この視点は、子供たちと一緒に楽しく学習する上でとても大切な視点なんだなと改めて思いました。

さて、準備運動は続きます。

背面キャッチ ドリブル シュート練習

そして、いよいよ試合。

第1試合 黄VS緑 第2試合 ヴァンラーレ八戸VS中学部

どちらの試合も熱戦でしたが、一番盛り上がったのは右の写真の場面。

ヴァンラーレ八戸からゴールを奪った瞬間です。全員が両腕を突き上げて喜びを爆発させていました。

生徒同士の対戦ではそこまでの歓喜はありませんでした。

やはり、格上と認めている相手からゴールを奪うことはこの上ない喜びなのでしょう。

とてもよい瞬間を演出してくれたヴァンラーレ八戸の皆さんに感謝したいと思います。

小学部5年宿泊学習

宿泊するということで、普段の学習以上に感染拡大防止に気を遣いましたが、保護者の皆さんにも、普段以上の細やかな体調観察等をしていただき、私たちも安心して臨むことができました。

一緒に泊まってみての感想は、一言「やってよかったな。」です。

子供たちは、宿泊の前から「8日は泊まるんだよ。」「先生も泊まるんでしょ。」と楽しみにしている様子でした。布団を敷く学習をしたり、日程や活動内容を教えてもらって自分の役割を確認したりしながら準備を進める中で期待感がどんどん高まっているようでした。

宿泊当日の夜の様子です。

けんか??いえいえ、表情を見てください。とっても楽しそうです。

布団を敷くと気持ちがウキウキして友達と密着したくなります。

気持ちが高ぶって眠れないかな?と心配しましたが、ほどよく疲れたのがよかったのか、9時にはぐっすり就寝。

翌日は、朝から元気に布団運び。みんなよく働きます。

「青春は密」と言った高校野球の監督さんがいましたが、宿泊学習の2日間はまさにそういう感じ。

距離も、経験も密な宿泊学習でした。

でも、距離的な密は短時間でね、と言わなければならないつらさ・・・。

早く、思う存分「密」を経験させてあげられるようになればいいなと思います。

総合的な学習の時間に「本物」の世界へ

びっくりして、一瞬頭が混乱し、引き返そうかと思ってしまいました・・・。

制作者は、八戸三社大祭の山車作りに携わっている本校の先生です。

発泡スチロールの板を貼り合わせて、そこから削り出し、細かい部分は紙粘土で整えているのだそうです。

やはり本物の迫力は違いますね。

構えなしに見ると大人でもたじろいでしまうぐらいですから。

近くにいた先生に話を聞くと、総合的な学習の時間の中で「八戸三社大祭」について学習したときに使わせていただいたのだそうです。

見たり、触ったり、一緒に写真を撮ったり。

コロナ禍では、直接見に行く、触れるという機会は限られてしまいますから、生徒たちにとって久しぶりの「本物」に触れる学習になったのではないかと思います。

本校には、こうした「本物」を伝えられる先生がたくさんいます。

まさに人材の宝庫です。

ぜひ学習活動の中で持ち味を存分に発揮して、子供たちを「本物」の世界へ連れて行ってほしいと思います。

バージョンアップ!全校集会

これまでは、放送と事前撮影した動画を活用して行っていましたが、今回からWEB会議システムを使って、体育館の様子を各教室に配信する形で行われました。

リアルタイムで顔が見える形というのは、画面越しとはいえ、臨場感が違います。

話している方も、放送や事前に動画撮影するのとは違って、カメラの向こうにいる子供たちを意識した語りになっているように感じました。

今日の集会の中では、保健部の先生から給食が作られる様子、配膳、後片付けまでの仕事の流れが紹介されました。

様々な機械が動く様子に子供たちも、先生たちも釘付けでした。私もこんなにすごい設備が本校にあったのかと新しい発見をしました。

子供たちは働いている大人たちの手際のよさを見て驚いている様子でした。中には拍手をしながら見ている子もいました。私たちの想像を超える「すごい仕事」をしているんだと感じたのかもしれません。私もその気持ちが分かります。

今日のお話を通して、知らないところで私たちの生活を支えてくれている人がたくさんいるのだということに気が付いてくれたら嬉しいですね。

さて、本校では、市内の小中学校より少し早く夏季休業明けの学習がスタートしました。

時々、なんで早いの?と聞かれるのですが、それは本校の児童生徒の登校方法と関係があります。

ほとんどの子供がスクールバスを利用して登校しているのですが、冬になると道路事情から授業開始が遅れることが多々あります。そこで、冬季休業に入る日を少しでも早くし、その分夏に授業をする方が授業時数を確保できるということからそのような工夫をしています。

(曜日の関係から毎年そういう工夫ができるとは限りませんが、できるだけそうしたいと思って組み立てています)

夏に授業日を増やすのは、エアコンを設置していただいたからこそできる工夫でもあります。有り難いですね。

ツバメを見守る気持ち

学校の玄関にツバメの巣があります。

ツバメは、天敵から身を守るため、人の出入りのある場所に巣を作るそうです。

それも自分たちに危害を加えることがない優しい人のそばに!

子供たちも、私たち大人も、朝学校に来たとき、帰るとき、ツバメの巣を確認し、成長を見守ってきました。ツバメの巣を棒でつついたり、ものを投げたりする子など一人もいません。優しい子供たちです。

そんな安全・安心な環境の中ですくすくと育った雛は親鳥と同じぐらいに大きくなり、巣からはみ出しそうになりながら、えさを待っています。子供たちが夏休みの間に巣立っていく気配です。

夏休みが明けて登校してきた子供たちはがっかりするかもしれませんが、「みんなが優しく見守ってくれたから大人になって飛んでいったんだよ。」と教えてあげたいと思います。

ツバメを見守った自分たちの思いに気付くことで、保護者の皆さんが自分のことを見守る気持ちにも思いを巡らせてくれたらいいなあと思います。自分を見守ってくれる人の存在を意識することは成長の大きな力になりますからね。

全校集会 【明日から夏季休業に入ります】

今回は、西里教頭先生が、書道の様子を見せながらお話してくれました。

リズミカルな筆遣いに子供たちは画面に釘付けでした。

そして、「これは何という字でしょう?」と問い掛けられたとき、みんな真剣に考えていました。

皆さんは何の字を書いているか分かりますか?

その1 まだ分かりません・・・

その2 何となく形が見えてきました。

私はこの段階でもまだ分かりませんでした・・・。

こういうことは小さな子の方が感覚鋭く感じ取れるのかもしれません。

小学部1年生の教室のところで一緒に見ていたのですが、子供たちの口から「ぞうさん」という声が聞こえました。

その瞬間、ものすごくすっきりしました。

見えなかったものが見えてくる、分からなかったものが分かるってこういう感覚なんだなと、改めて感じるとともに、歳を重ねてもそういう感覚を大事にしなければならないなと子供たちに教えられたような気がしました。

西里教頭先生は、小学生の頃からずっと書道を続けているそうです。

新聞や展覧会などで知っている方も多いと思います。

そんな西里教頭先生から、子供たちにこんなメッセージが伝えられました。

夏休みにいろいろなことにチャレンジして、好きなこと、ずっと続けられるようなことが見つかるといいですね。

生活指導部の先生からお話があった「安全に」「規則正しく」という約束を守りながら、様々なことにチャレンジしてみてください。

災害時引き渡し訓練

災害や停電等による教育活動の停止の際に、児童生徒を安全に保護者に引き渡すための訓練です。

保護者の皆様には、御多用のところ、様々調整して訓練に御協力いただきありがとうございました。

訓練とは言え、学校からの配信メールが速やかに開封されていく様子を見て安心しました。

災害等の混乱の中では、今回のようにはいかないことも想定されます。

今回の訓練の流れを確認いただき、少しでもスムーズに児童生徒の引き渡しができるよう準備しておきましょう。

・緊急連絡先電話番号の変更の場合は連絡する。

・学校配信メールが確実に届いているか日頃から確認する。

・メールの開封確認まで確実に行う。

これらのことも併せて確認しておくと安心ですね。

第2回特別支援学校総合スポーツ大会

本校からは、中学部3年生の生徒がサッカーに出場し、Aチーム、Bチームともに2試合ずつ行いました。

私は直接見ることができなかったのですが、引率した先生方が撮影した写真を見せていただいて、練習の成果を発揮するという一番の目標は達成できたのではないかと思いました。

私がいいなあと思ったのはこのカット。コーナーキックのときにみんなに声を掛けている様子です。

仲間と意思疎通を図りながらゲームをしている感じがいいですよね。

勝敗という点では、悔しい結果となりましたが、選手の頑張りに「敢闘賞」が送られました。

他校の同年代の選手と競り合う経験の中で感じた悔しさ、練習の成果を発揮できた達成感、頑張りを認められた充実感をこれからの学校生活の中に生かしてほしいと思います。

スポーツっていいですね!

中学部修学旅行

今年も宿泊を伴わない形での実施となりましたが、貴重な体験を1日にぎゅっと詰め込んだ充実した旅行になったようです。

朝早い時間の出発なので、下級生はまだ登校前、先生たちがお見送りしてくれました。

青森に着くと・・・青い空と青い海

最初の目的地は、「ねぶたの家 ワ・ラッセ」。 ねぶたの迫力に圧倒されました。

八戸三社大祭とはまた違う魅力があるなあ。 お土産は何にしよう?お財布とも相談しながら。

腰鈴の制作体験。お祭りのときは、これを付けて跳ねるのかな。

次は、待ちに待った昼食。青森のおいしい物をたくさんいただきました。

ナイフとフォークを上手に使って。ちょっと緊張するけど、おいしい!

最後に訪れたのは、「三内丸山遺跡」。大きな柱、竪穴住居、縄文の生活に触れました。

機械がない時代にどうやって建てたんだろう?

学校のある八戸周辺とは違う文化に触れ、生徒たちの心は大きく動いたことでしょう。

「なんで?」「どうして?」 「すごいなあ」生徒たちの表情には、そんな心の声が表れていました。

「同じ」ことには親近感が湧くので、共通点を見つけるのはとても大事なことです。

一方で、「違い」に気付くことは、追求する気持ちを育てる大切な視点です。

今回の旅行で、生徒たちはどんなことが「同じ」と感じたのでしょうか。

また「違う」と感じたのはどんなことだったのでしょうか。

旅行の価値を決めるこの後の学習も大切にしなければなりませんね。

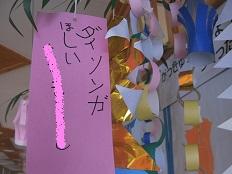

七夕

そう言えば、今日は七夕でした。

そのことに気付いてもう一度校内を歩いてみると、七夕飾りや願い事が飾られているのが目に入ってきました。

それぞれ、子供たちが自分の力でできることを上手に生かしながら立派な飾りが作られていました。

その中で、ある願い事に目が止まりました。

この子は機械が好きなんだなと思うと同時に、家でお掃除をすることにつながったらどんなにいいだろうと思いました。

役割があることは、責任をもつこと、やり遂げること、褒められることなど、生活する喜びを感じることにつながります。

小さな願い事をきっかけに、子供の生活が大きく広がるように関わっていけたらいいなと思います。

ICT学習会

最近、校内を回ると教室のプロジェクターを活用して授業をしている様子に出会います。

1人1台のタブレット端末も、調べもの、文字の学習、数や図形の学習など様々活用されています。

板書を写真に撮って、手元で見ながらノートに書き写すなど、学習のしやすさを向上させる活用の仕方もあります。

もともと子供たちの学習のための教材作りに熱心な先生たちですから、このICT環境もフルに活用しようと日々研修に励んでいます。 本校でのICTを活用した指導は日々進歩しているところです。

感染症等の状況から、気軽に校内に入っていただくことができないのが残念ですが、10月の参観週間などを楽しみにしていただければと思います。

「サッカー」になってきた!

これは、サッカーの試合をしているな。そう思って、窓から様子を見てみました。

先日、パス練習を見学したときとは全く違う子供たちの動きにびっくりしました。

ゴールに向かう姿勢がより鮮明になり、迫力がありました。

見ていて、自分もやりたい気持ちが湧いてきました。

一緒に楽しめそうだなと感じたからかもしれません。

毎朝練習しているのは知っていましたが、ここまで上手くなっているとは。

「サッカー」らしくなってきました。

私は、シュートの場面を撮影しようとゴール裏でカメラを構えていました。

が、ゴールキーパーの働きが目に入ると、そこにどうしても目がいってしまいました。

後ろから指示を出す ゴールキック

そして、

相手のシュートに果敢に突っ込み、好セーブ。

まさに守護神という言葉がぴったりだなと思いました。

そんな力強いゴールキーパーのYくんは、いつもは穏やかな笑顔で挨拶してくれる優しい少年です。

彼の新たな一面を見て、成長を感じずにはいられませんでした。

好セーブを連発したYくんは、先生や友だちから「ナイスキーパー!」と声を掛けられるといつものようにはにかんだ笑顔を見せてくれました。

あと2週間あまりで特別支援学校総合スポーツ大会です。

大会には、中学部3年生が参加します。

活躍を期待しています。

※1,2年生は、記録提出による競技参加、オンラインでの観戦などで参加する予定です。

リレー

リレーというと、なんと言ってもバトンパスがキーポイントになります。

今日は、トラックを周回してバトンパスをすることに取り組んでいましたが、最初の頃は、直線に並んでバトンを渡すことを練習したそうです。

写真の男の子は、「は~い」と言いながら次の走者の女の子の手に向けて、バトンを差し出していました。

「相手に合わせて」ということはなかなか難しいものですが、よくがんばっているなと思いました。

こうした一人一人の頑張りが一つ一つ丁寧に積み上げられて、バトンが最終走者までつながると嬉しくなりますね。

もう一つ気付いたのが、競走するとがんばりたくなるということです(当たり前かも知れませんが)。

近くを友だちが走っていると競い合うようにスピードが上がります。

一方で、差が大きく開いてしまうと途端にスピードダウンしてしまいます。

そう言えば、朝のマラソンをするときも誰かライバルと並んだときが一番いい顔をして走っているなあと思い出しました。

力を発揮するためには、一緒に走る仲間、一緒に学ぶ仲間がいることが大事なんだなと改めて思いました。

私は、友だちと仲良く、協力してなどということはよく言って来ましたが、自分の力を引き出してくれるのは友だちだということを、子供たちに伝えることが先だったのかもしれないなと今更ながら感じました(難しいことではありますが)。

これからは、より意識して、友だちの存在に気付き、双発的に学びが展開するような授業を目指したいなと思いました。

中学部校内実習 何のため?を意識して

学級単位での学習を基本としているため、6つある作業班ごとの学習とはいきません。

しかし、小さな集団ながらも作業班で行っている(行うはずの)活動を取り入れるなど、内容は充実しています。

ある学級は、家庭班で取り組んでいる織機の作業に取り組んでいました。

糸を通して、トントン、糸を通してトントン、丁寧に取り組んでいたので、「何を作っているの?」と尋ねてみました。

「ストラップです。」と笑顔で教えてくれました。

向かいにいた女の子は、「お父さんにあげるの。」と嬉しそうに教えてくれました。

「この色は、Nさんが選んだの?」と聞くと、「お父さんが好きな色だから。」と。

そういう思いで作ってくれていると思ったら、お父さんは泣いてしまうでしょうね。

別の学級では、封筒のリサイクルに取り組んでいました。

封筒を解体?して広げています。

新たに封筒を作るため、型に合わせて線を引いています。

新しい封筒の形にきれいに切っています。

使い終わった封筒がこれらの工程を経て、新しい封筒に生まれ変わります。

新たに命を吹き込む作業は何か心地よさを感じます。

学校では、封筒を結構使いますので、節約に一役買っています。

この作業をしている後ろでは、保健室から請け負った作業をしていました。

封筒に健診の手順や注意書きが書かれた紙を貼っています。

A4サイズの紙を貼るのは結構難しい作業ですが、丁寧に進めていました。

たくさんの封筒を届けたときに、保健室の先生たちが喜ぶ顔が目に浮かびますね。

織機の作業も封筒作りも誰かの役に立っていることを意識しながら作業をすることができます。

この、人の役に立つ、人のためにという気持ちが生徒たちのモチベーションになっているのでしょう。

もちろん、生徒たちに期待し、頼り、感謝する周囲の大人の存在が大切なのは言うまでもありません。

第1回学校評議員会

数年ぶりに本校を見ていただいた評議員の方からは、大規模改修できれいになった校舎や増設された風除室など学習環境が格段によくなったと驚きの声をいただきました。

各教室に設置されたプロジェクター、一人1台のタブレット端末などを活用した授業の様子を見て、学習の仕方もどんどん進化しているとコメントしてくださった方もいました。

何より嬉しかったのは、先生方がその環境をうまく使って楽しく授業しているという言葉をいただいたことです。日々がんばっている先生方の力になるなと感じました。

一方で、今後取り組まなければならない課題も見えてきました。

コロナ禍で人と人の関わりの中で育つ機会が少なくなっているのではないかという心配の声が聞かれました。

大きな集団での活動ができない状況、人と密接に関わる機会の減少は確かにあります。

集会なども各教室で行わざるを得ません。

そんな中で、各教室をオンラインでつないで双方向のやりとりができる状況を作って授業をする工夫なども行われています。今後はそういった取組をもっともっと進めていかなければならないなと思いました。

コロナ禍が収束し、直接関わることができるのが一番ですが・・・。

もう一つ、大きな課題だなと感じたのは、校内の様子を見ていただく機会の減少です。

PTA会長さんから、コロナ禍において子供たちの学習の様子が見えにくくなっていたので、今日の機会に細かいところまで見ることができて安心したとお話しいただきました。

評議員会のあと、校長先生と立ち話をしながら、保護者の皆さんには、評議員の皆様に見ていただいた本校の教育活動の変化や子供たちの学習の進展を上手く伝えられていなかったのかもしれないと改めて考えさせられました。

安全・安心な学校という考えとバランスを取りながら工夫していかなければなりませんが、少しでも学校の様子をお伝えできるよう考えていきたいと思います。

評議員の皆様の声を聞いて、まだまだ工夫できるところがあるかもしれないと心を新たにすることができました。

本日はありがとうございました。

スポーツは学習のまとめにぴったり?

準備から練習まで見学して、スポーツをするとは、学習していることを総動員することなのかもと感じてしまいました。

まず一つ目の準備。

先生の指示を聞いて、自分たちで準備を進めています。

正確に聞くこと。聞いたことを実行すること。そのためによく見て確認すること。など日々の学習で大事にしてきたことがたくさん含まれています。

その後の練習。まずはパス交換。

「○○くん」と声を掛けてからパス。

相手に注意を向け、相手の注意も引きつつ、相手が取りやすいように気を遣いながらパスを出す。コミュニケーションの大切な要素が含まれています。

そして、パスを受け取って、ゴールに向かってシュートの練習。

ボールの動きをよく見て、自分の動きを合わせ、目標のゴールをしっかり見てキック。

小さい頃から大事にしてきた「よく見よう」、「相手に合わせて」といった学習がここでも生かされます。

そして、ゴールしたボールを拾って、指定の場所に片付け、列の後ろに回って並ぶ。

「順番だよ」、「手順通りにね」がここにつながっている。

そんな風に見ていたら、これまで学習したことをまとめて発揮する機会となるスポーツ(今回はサッカー)ってすごい!と思ってしまいました。

生徒たちががんばって練習しているのは、大事な大会があるからです。

『青森県特別支援学校総合スポーツ大会』は、7月14日(木)開催です。

避難訓練

訓練というと、その場限りのイメージがありますが、本校では、事前・事後の指導を大切にしています。

事前指導では、避難の大切さ、避難の仕方などの確認をしていました。

その成果だと思いますが、ヘルメットをかぶる、外へ逃げるということが非常にスムーズにできていました。

急な出来事や音が苦手という子も、事前に学習して見通しをもったり、音対策をしたりしたことで、逃げ遅れることなく、みんな避難を完了することができました。

校長先生もその様子を見て、子供たちをたくさんほめてくれました。

子供たちをほめつつ、先生たちの取組もほめてくれているのかなと感じました。

「今日の訓練では、どこが火事だと言っていましたか?」という校長先生の問いに、子供たちは元気な声で「食堂です。」と答えていました。

素晴らしいですね。しっかり聞いていないと火事の方向に逃げてしまい危険な目に遭ってしまいますから。しっかりお話を聞くということはこういうところでも生きてくるんですね。

たくさんほめてもらった子供たちは、やりきった表情で教室に帰っていきました。

教室での事後指導で、避難の仕方を振り返り、できたところ、次がんばるところを確認した子供たち。何事もないのが一番ですが、いざというときには今日の学びを生かしてくれることでしょう。

ICTを活用した授業が広がっています!

そう、ICTを活用した授業です。

各教室にプロジェクターが設置されたことで、授業の中にカラーでの提示、大画面での提示が増えてきました。

子供たちの集中度、理解度も格段に上がっているように感じます。

さらに、プロジェクターで投影したものに専用のペンで書き込むことができるので、黒板の前に出てきて活動するのを楽しみにしている様子も見られます。

「私もやりたい!次はぼく!」という声が聞かれます。

中学部では、タブレット端末を使って調べながらプリントに書き込む学習を行っていました。

このように、全部が全部ICTに置き換わるわけではありません。

ICTの方が効果が高いもの、手で実際に作業する方が効果が高いものを上手に組み合わせて学習を展開しています。

子供たちの方が適応力があるようで、どんどん活用して学習を進めている様子が見られます。

情報モラルや消費者教育など社会の中で安全に生きていくための力を育てる取組も併せて行いながら、学習活動の充実につなげていきたいと思います。

豊かな言葉に膨らむ実りへの期待

何を植えるのかな?一緒に外に出て様子を見てみることにしました。

すると、子供たちは真剣な眼差しで畝を立てたり、いもを植えたり、水やりをしたり・・・。

お~、がんばってるね~と思いながら近付いてみると、先生たちの言葉掛けが聞こえてきました。

「おいもさんが寝る布団だから、柔らかくふかふかにしてあげようね。」

「暑くて喉がカラカラかもしれないね。冷たい水で気持ちよくなったかな。」

何て豊かな表現だろうと感心しました。

自分が寝るのだとしたら、ふかふかの方が気持ちいいな。

私も喉がカラカラだから、同じ気持ちかな。

私の頭に浮かんだように、子供たちの頭にも同じようなイメージが浮かんでいたのだと思います。

だからあんなに真剣に、優しく植えていたのか。妙に納得しました。

そんな豊かな言葉を掛けられたら、子供たちも植えた「いも」も、秋にはきっと豊かに実ることでしょう。

どのような実りの姿を見せてくれるか今から楽しみですね。

・・・看板を見て思わず笑ってしまいました。

にこやかに、そして黙々と

本来は、作業学習も学年を超えた縦割り集団で行っていますが、今は学級という小さな単位での実施となっています。

ある学級は、下足箱の清掃をしていました。

風の強い日があると、八二養名物の土埃が入ってきて結構汚れています。

生徒たちは、一つ一つ丁寧に拭き掃除をしてくれています。

「がんばってるね!」と声を掛けると「ありがとうございます!」とにこやかに答えた後、すぐに切り替え、黙々と作業を進めています。

どこかで読んだ記憶があるのですが、黙々と地道なタイプの子と、社交的なタイプの子、どちらの予後がよいか?という話を思い出しました。

その答えは、社交的なタイプの子なのだそうです・・・。

自分自身がそうだからか、個人的には黙々と地道なタイプの子に好感を持ちますが、社会の中で生きていく上では社交性が大事なようです。

※黙々とがんばることはもちろん大事ですが、社交性は成功のための大きな要因ということが言えるでしょう。社会の中で柔らかく生きていくということを考えればそうなのかもしれませんね。

さて、作業をしていた生徒たちの様子に戻ってみましょう。

生徒たちは、“にこやかに”「ありがとうございます!」と私に対応し、そして“黙々と”作業を続けていました。

社交性○、地道な作業○です。

これは将来が楽しみになりました。

参観日

「昨日から」と書いたのは、学年ごとに分散して実施しているからです。

今週は小学部6,5,4年生、来週は小学部3,2,1年生、再来週は中学部が予定されています。

保護者の皆さんが来るということで、朝から子供たちはテンション高め、声のトーンも高めです。大好きなお父さんお母さんに自分の学級、友だち、学習の様子を見てもらうことが嬉しいのでしょう。

参観にきたお父さんに、友達を紹介したり、廊下に掲示してある絵の制作過程を教えたりしている子がいました。お父さんが「ほら、もうお勉強始まるよ。」と言いながらも嬉しそうな顔をしているのを見て、子供にとっても保護者にとってもよい時間になったのかなと思います。

さて、保護者の皆様にはPTA活動に御協力いただきありがとうございます。

コロナ禍で、一堂に会して行う総会や環境整備作業などの活動ができない状況にあり、直接的な対話をしながらPTA活動を進めることができないのは残念ですが、書面決議での回答率、参観日の機会を利用した各学年ごとの打合せの様子を見て、保護者同士のつながりと一体感をもって子供たちの教育活動を支えようとしてくださっている皆様の思いをひしひしと感じます。

様々な制約がある中ですが、できることの中で最大の効果を上げられるよう知恵を出し合いながら一緒に進めていきましょう。

問い掛けられて気付くこと

今回、川村教頭先生のお話の中で、子供たちに「慣れましたか?」と問い掛けがありました。

教室の様子を見て回っていた私は、子供たちの様子を見て「はい、大丈夫ですよ。」と自信をもって報告しました。

その根拠は、2つです。

1つめは、下の写真にあるとおり、お話に合わせて提示されるスライドをよく見て、しっかり話を聞いている様子です。

小学部1年生も、中学部1年生も先生との信頼関係ができ、すっかり落ち着いて八戸第二養護学校の子供になっています。

2つめは、新任職員の自己紹介が一人終わる度に学校中に大きな拍手が響き渡っていたことです。

知っている顔が出てくるからこそ気持ちも入りますし、そのお話に興味を持って聞き、心が動くのだと思います。力強い拍手は、近付いた印、気持ちを寄せた印なのだと思います。

連休明けだけど落ち着いた感じだなと漠然と感じてはいましたが、改めて「慣れましたか?」と問われたことで、どうかな?と注意深く見る機会になりました。

私はどちらかというと、「しっかりやっていればよし」として見守ってしまうところがあるのですが、何気ないことでも敢えて問い掛けることで意識していなかったところに注意を向けたり、深く考えたりする機会になるんだなということを感じました。

子供たちに何て問いかけてみようかな?しつこくならない程度に。

不審者対応訓練

感染症対策のため、警察の方をお招きして実技を行うことはかないませんでしたが、DVDを視聴して対応をしっかり確認しました。

<保護者の皆様へ>

感染症対策、防犯の両面から、遅刻、早退、忘れ物を届けに来たなどの場合は、玄関での対応とさせていただいておりますので御理解と御協力をお願いします。

※PTA活動、参観日などの場合は、所定の手続きを踏んで入校いただいていますので御安心ください。

競り合う楽しさ

校舎2階の窓から見える櫻が満開です(桜の木は、お隣のうみねこ塾さんのもの・・・借景です)。

そんな中、今日はある児童に誘われて、朝のランニングに行きました。

外という空間で、距離が保たれていれば、声を掛け合ったり、一緒に走ったりすることが出来ます。

苦しい?イメージの強いランニングですが、みんなそれぞれのペースで楽しそうに走っています。

誰かと一緒に走るって楽しいですよね。

※校内では、感染防止対策のため、学級ごとの活動が基本となっており、他の学級の子供との関わりが少ない状況だったので、一緒に走る喜びは格別です。

誘ってくれた子も私の姿を見つけると、「早く走ろう!」と誘ってくれました。そして、心がウキウキするのか、ペースアップして走るのです。

気持ちが走りに表れているなあと思いながらペースを合わせて走っていると・・・6年生の男子がペースを上げて私の横に並び、ちらっとこちらを見ると、すっと前に出て走っていきます。その挑発に乗ってしまいました。

ゆっくり走っている子供たちをどんどん追い抜きながらまさに競り合いでした。さすがに6年生にもなると速いです。40半ばを過ぎたおじさんは最後には諦めてしまいました。

走り終わった後、競り合った6年生の男の子から「また明日も勝負しましょう。」と誘いを受けました。

競り合って『勝った』ことが嬉しかったようです。「もっと、もっと」という気持ちが見られると私も嬉しくなります。

簡単に連戦・連勝を許してしまっては、競り合う楽しさも半減してしまうでしょうから、私も体調を整えてしっかり競り合い、時には勝つことができるようにがんばろうと思います。

緊張を乗り越えて

※今年も感染防止対策のため、しばらくは放送等を活用した実施になります。

校長先生のお話

本校では、生徒会会長、副会長が司会進行を務めています。

昨年度末に当選し、今回が実質的に初仕事となる3名の生徒が職員室の放送機器の前に集まってきました。

普段からおしゃべり好きな生徒たちなのですが、今日はいつにも増して口数が多いように感じました。「緊張する。」「笑いが止まらない~。」いつもと違う、なかなか味わうことのない緊張感から気持ちの安定を保つのが難しいのだろうなと思いました。

しかし、さすが選挙で選ばれた精鋭とあって、本番前には落ち着きを取り戻し、仕事をきっちりやり遂げました。

生徒たちは、集会が始まる直前まで何度も練習を繰り返していました。緊張を乗り越えようとして彼らなりに考えて行動していたのだと思います。

私の隣に座っていた教頭先生は、「きれいな声だな。」と思わず独り言を漏らしていましたが、私も同じことを感じていたので、うれしくなりました。

これからも様々な壁にぶつかったり、一歩がなかなか踏み出せなかったりすることがあるかもしれません。そんなときは、今回のように乗り越えるための工夫をしながら、たくましく成長してほしいと思います。

ちょっとを引き出す工夫~歯科検診から~

子供たちにとっては、検診の中でも一番ハードルの高い検診ですね。

苦手意識を持つことが多い検診ですが、

「ちょっとがまん。」して、「なんだこんなもんか。」という経験を重ねることが大切だと思います。

ちょっとがまん・・・の「ちょっと」がなかなか難しいのですが、今日も子供たちのちょっとのがまんをうまく引き出そうと、先生たちはあの手この手で子供の気持ちを軽くしようとがんばっています。

ある学級では、絵本を目線の上の方に提示して、顔を上げてもらうように工夫していました。確かに、体に力が入るとぎゅっと丸くなる方に力が入ってしまいますから、なかなかいい工夫だなと思いました。

そんな工夫もあって、みんな今までより「ちょっと」頑張りを見せて歯科検診に臨むことが出来ました。

歯科検診の取材の際に2年間追いかけてきた子(一昨年、昨年の歯科検診の記事を御覧ください)は、今回「できたぜ!」とガッツポーズを見せていました。

毎年ちょっとずつのがまんの経験を重ね、こんなもんだと理解できたのかなと思います。

歯科検診に限らず、ちょっとのがまん、頑張りの中で得られる安心感や達成感の中で成長していくのかなと思います。

今回の様々な工夫のように、ちょっとを上手に導いてあげることを大切に子供たちと関わっていきたいなと思います。

交通安全教室

逆に新たに出会うようになった人もいます(ぴかぴかのランドセルを背負った小学1年生や真新しい制服の中学生などです)。

これまで慣れ親しんだ環境から少し違う環境に身を置くことになるのでいつも通りの動きでも、ちょっと違ったことが起きてしまうかもしれません。

本校でも、この時期に交通安全について学習する機会を大切にしています。

今日は小学部の「交通安全教室」が行われました。

最初は、学校の敷地内の横断歩道でで安全確認の練習。

私が見たのは4年生の子供たちでしたが、3年の積み上げは大きいなと思いました。

1年生の時の様子とはまるで違うのです。「右、左、右」という先生の声に合わせてしっかり安全確認をしています。

これなら道路でも大丈夫。自信をもって学校の前にある道路の横断に取り組みました。

立派だなと思ったのは、「右、左、右」の確認が形だけではないということ。

遠くから車が近付いているのに気付き、2歩前に出たところから戻ってくるという様子が見られました。本質を理解しているなとうれしく思いました。

普段の授業の中でも、形だけ出来たように見えることに止まらず、本当に役に立つ力が身に付くように関わっていきたいなあと思いました。

令和4年度入学式

4月8日(金)10時から中学部の入学式が行われました。

本校からの進学者23名に、小学校から入学する6名が加わり、本校の中でも一番人数の多い学年になりました。

6年間で培った人間関係の中に、新たな個性が加わることで、生徒同士の多様な関わりが見られるのではないかと期待しています。

生徒会長の挨拶にあったように、困ったときはいつでも先輩を頼っていいです。

分からないときは遠慮なく聞いてみよう。自信がないときは先輩の姿をしっかり見てみよう。

必ず進むべき道が見えるはずです。

新入生の皆さんが楽しみにしている作業学習は大人になる第一歩を感じられるとてもやりがいのある学習です。働く楽しさ、仕事ぶりを評価してもらううれしさを存分に味わいながら成長してください。

中学部の式の後に、小学部入学式が行われました。

中学生の大きな体から比べると、確かに体は小さくかわいらしいのですが、入学に対する思いは同じなのだと思いました。

式が始まる前に、「そろそろ式が始まります。いすに座りましょう。」と呼び掛けたところ、それまで体育館を走り回っていた子が、お父さん、お母さんの隣のいすに座ったのです。なんて素晴らしい!

小学生になるんだという気持ちをしっかり持って入学してきたのだなと感心しました。

「全員、御起立ください。」の言葉にも御覧のとおり、しっかり応じて式に参加していました。

そんな立派な小学1年生の子供たち、保護者の皆さんが羨望の眼差しを向けたのは、6年生の代表の児童でした。

代表児童が壇上に上がると明らかに空気が変わったように感じました。

決して言葉にしていたわけではありませんが、私には「かっこいい!」という子供の声、「うちの子もああなるのかな。」という保護者の声が聞こえた気がしました。

小学部も、中学部も、よいお手本が近くにいてくれるのは有り難いことですね。

一歩一歩憧れの先輩に近づけるようがんばっていきましょう!

新任式・始業式で令和4年度スタート!

私は、子供がいない学校がさみしくて「早く始まらないかな。」とことあるごとに口にしていました(学校でも、家でも)。

すぐに始まることは分かっているのですが、何となく物足りない、張り合いがない感じに耐えられなくなってしまいます。

今日、玄関で子供たちを迎える先生たちを見ていて、みんな同じ気持ちなんだなということが分かりました。

子供たちを迎える先生たちは、

まず、目が違います。声のトーンが違います。そして、身のこなしが違います。

♪昼間のパパはちょっと違う♬(by忌野清志郎)という歌詞が口をついて出そうになるぐらい、光って見えました。

そんな先生たちに迎えられて、子供たちは安心して新しい環境になじんでいました。

新しい先生と一緒に新しい環境を確認する スクリーンに映る校長先生の話を聞く

各教室での新任式・始業式の様子を見て回ると、驚くほど落ち着いて、感心するほど立派な態度で参加しています。

前年の学習と家庭での生活の経験が確実に積み上がっているなあと思いました。

それぞれによい形で新しい1年のスタートを切ることが出来たと思います。

ある学級を訪ねると教室の後ろには教科書が用意されていました。

新しい教科書を使っての学習に期待が膨らみます。

今年はどんなことがあるだろう?どんなことを学び、成長できるだろう?

児童生徒の皆さん、一緒に着実な一歩を踏み出す1年にしていきましょう。

保護者の皆様、関係機関の皆様、今年度も変わらず、学校の教育活動への理解と協力をお願いします。

修了式・離任式

修了式・離任式が行われました。

本来であれば、体育館で、各学年の代表児童生徒が校長先生から修了証書を受け取ったり、退職・異動する先生とお別れをしたりするのですが、感染防止対策として各学級でスライドを使って式を実施することとしました。

各学級では、担任の先生から児童生徒一人一人が修了証書を受け取っていました。

体育館でもらうという緊張感は味わえなかったかもしれませんが、一人一人の子供に合わせて丁寧に証書を渡している姿を見て、特別支援学校のよさが出ているなあと感じました。

ぎゅっと握り込んで持ってしまう子のためにクリアファイルに入れて手渡したり、証書の存在に気付きやすいように見やすい位置に提示し、手を伸ばして来るまで待ったり、何気ない瞬間ですが、先生たちが子供の力を生かそう、引き出そうとしている姿が見られました。

子供たちもそうした先生たちの思いに応えるようにしっかり証書を受け取っていました。

小学1年生は、1年前とは比べものにならないぐらいの落ち着きぶりでした。

小学4年生になると、体育館でやっていた証書の授与の仕方を覚えているのでしょう、あまりに立派な受け取り方に、私は思わずうなってしまいました。

中学生はもう私たちがやっているのとそう大きく違いはありません。どこに行っても大丈夫と思える態度でした。

小学部1年生から順に中学部まで見ていったのですが、1年という時の重みを感じる時間となりました。そして、もう一つ気付いたのが、体育館での授与の経験のある学年になるとイメージはより明確になり、もらい方も形になっているなあということです。

同じような経験であっても、経験の「場」がどのようであるかということも、大事な要素なのだということに気付きました。

令和4年度は、どんな1年になるのでしょう。

少しでも、子供たちの学びの場が充実出来るよう、がんばっていきたいと思います。

卒業式

コロナ禍でも、明るく、華やかに送り出したいという思いで、前日の準備の時に先生たちが玄関を彩ってくれました。

そして、体育館まで続く長い廊下は、小学部、中学部の在校生たちが作った飾りでいっぱいです。

卒業生とその保護者の皆さんも、廊下を歩きながら「かわいいね。」「上手だね~。」と言いながら、一つ一つよく見ていました。式には参加できなかったけど、在校生の皆さんの思いは十分に伝わったと思います。

今回の卒業式に向けて、先生たちは悩みながら準備を進めていました。歌うこと、大きな声で話すことが制限される状況の中で、子供たちの表現する機会をどのように用意するか・・・。動画を使ったり、歌に合わせて手話の表現を取り入れたり、卒業生の思いを皆さんに少しでも伝えたいという思いが私にもひしひしと伝わってきました。

そして今日。その思いは卒業生の思いと合わさってしっかり表れていました。

表現する機会が限られている分、一つ一つの手話など、一瞬一瞬に力を込めている様子が感じられました。私は、その一生懸命さに胸を打たれてしまいました。

(涙が出そうになるので、必死に司会進行のことだけを考えるようにして何とかこらえました。)

そして、一瞬にしっかり力を入れて頑張る気持ちがあれば、卒業後も安心だと思いました。

小学部卒業生の皆さん、新しい一歩に向けてしっかり力をためて準備しましょう。

中学部でも着実に一歩一歩進んでいけるよう、保護者の皆さんと協力しながら支えていきます。

中学部卒業生の皆さん、これからはすぐそばにはいられませんが、ずっと応援しています。

私は、皆さんのことを「自分の思いをしっかり伝えられる子供たち」「友達のことを考えられる子供たち」だと思ってずっと見てきました。そこに、中学部の3年間で「しっかり考えることができる子供たち」というイメージも加わりました。

慌てず、急がず、じっくり考え、友達や大人の声も聞きながら自分の道を進んでください。

卒業おめでとうございます。

大好きな担任の先生と一緒に

合格発表、そして卒業へ

今日は卒業に向けて飾り付けられた中学部の校舎を歩いてみました。

なぜ中学部なのか。それは、今日は県立特別支援学校高等部普通科の合格発表の日だからです。

受検した特別支援学校高等部のホームページを確認し、各教室からは歓声が。

生徒たちは、進路についての学習や面接の練習などを通して、目標を確認し、自分の気持ちや行動をコントロールしながら表現することをがんばっていました。人生で初めての合否を分ける経験の中で、今までにない緊張感も味わったことでしょう。

「おめでとう」という言葉しかないのですが、少しでも心を込めて言ってあげたいと思います。

さて、放課後にもう一度中学部の校舎に行くと、教室の前には、「祝 合格」の掲示が誇らしげに掲げてありました。

その下には、校長先生からのメッセージカードがありました。

これをもらって、生徒たちはとても喜んでいたと担任の先生から聞きました。

「合格」を確かな形として受け受け止めることができたのでしょう。合格証書を2つもらったような感覚だったのかもしれませんね。

発表前はそうでもなかったのですが、行く先が決まると一気に卒業に向けて気持ちが走り出した感じがします。新しい道が見えたことがそう思わせるのかもしれません。

卒業する皆さんには、これからも常に目の前に新しい道を見つけて進んでいってほしいと思います。

「給食」いつもありがとう!

※本来は、食堂に集まった児童生徒みんなで感謝の気持ちを伝える場なのですが、感染症防止対策のため、厨房代表2名、児童生徒代表3名で行いました。

「私は、9年間給食を食べてきました。」という言葉に、思わず泣きそうになってしまいました。

その生徒がかわいらしい小学生だった頃から、ずいぶん大人びた中学部3年生になった現在までの成長の過程が一気に思い起こされたからです。何気ない言葉なのですが、その年月の積み重ねを思うとグッとくるものがあります。

(卒業式は泣いてしまいそう・・・いや司会者だから・・・、そんなことを考えながら生徒の様子を見ていました。)

ある子供は、給食のおかげで食べられるものが増えたり、ある子供は給食を楽しみに学習をがんばったり、給食が9年間の学校生活をずっと支えてくれていたことを思うと、いつも感じている感謝の気持ちでは足りないなと思ってしまいました。

こういう機会があって、改めてその有り難さを感じることができました。

「いつもおいしい給食をありがとうございます。」

このプレゼントの中には、本校児童生徒194名+教職員全員の感謝の気持ちが詰まっています。

これからもよろしくお願いします。

「雪」も捉え方次第

でも、先生方の捉えは違うようでした。

朝の職員室の中で「雪かきができるぞ。」そんな声が聞こえてきました。

そして、朝の活動を終えると、中学部の生徒たちはお隣のうみねこ塾さんへ続く道路の雪かきに繰り出していました。

ある生徒が1回雪をかいた後に「道ができた。」と言っているのが聞こえました。

なるほど、雪かきには、ビフォー・アフターのわかりやすさがあるなあ、改めて気付きました。

生徒たちは、きれいになる道路を見て達成感を感じながら、どんどん作業を続けます。

そこに、ちょうどよいタイミングで、うみねこ塾の塾長さんが通りかかりました。子供たちに「ありがとう」と声を掛けてくれました。

その瞬間、「雪かきができるぞ。」の意味がストンと自分の中に落ちていきました。

同じ「雪」ですがどのように捉えるのかによって、生活の質が変わりますね。

自分の身の周りで起きている様々なことをどのように受け止められるか、生活が充実するかどうかはそこにかかっているのかもしれませんね。

電話対応時間について

(職員、保護者以外の方へ)

本校では、職員の勤務時間外における電話対応を下記のように変更いたします。

電話対応時間

平日 8:20~16:50

休日 電話対応を行いません。

上記対応時間以外は、後日電話をかけ直していただくか、下記URLを読み取って①所属、②氏名、③連絡先電話番号、④連絡を取りたい本校職員名、⑤要件の概要を入力してください。

後日、職員から折り返しの電話をさせていただきます。